汉武帝处罚司马迁的真正原因:大战当前,扰乱军心者皆可斩杀

公元前99年,李陵投降匈奴,消息传回之后,汉武帝与群臣都声讨李陵罪过,唯独司马迁为李陵伸冤,指出李陵兵败情有可原,功可抵过,最后认为“彼之不死,宜欲得当以报汉也”,即李陵不是真心投降,而是伺机准备反匈报汉。

与整个朝廷唱反调,司马迁下场可想而知,以“欲沮贰师,为陵游说”被定为诬罔罪名,按律当斩。当然,为了编写史记的未竟事业,司马迁以腐刑(宫刑)赎身死。

传统认为,司马迁这是不畏强权,是一位正直可敬的史官;同时,李陵后来举动证明司马迁判断正确,汉武帝错怪一员大将。但笔者认为,汉武帝没有做错,错的反而是司马迁不合时宜,只是书生意气,未为大局考虑,因此汉武帝处罚司马迁是有道理的。更为重要的是,司马迁受刑的原因,在今天仍有重要的现实意义。

李陵投降匈奴的时代背景

浚稽山之战中,李陵以五千步兵对抗三万多匈奴精锐骑兵,且战且退七天七夜,还杀了一万多匈奴,最终在救援不力的情况下投降,的确情有可原,司马迁说的是“真话”。单就李陵之败来说,司马迁实事求是了,但就当时的汉匈局势来说,司马迁却没有“求是”。

汉朝建立之后,汉匈之战就拉开了帷幕,但汉朝前七十年处于防御,直到汉武帝时才开始战略反攻。更为重要的是,在李陵降敌前后,汉武帝频繁用兵,正是汉朝反攻匈奴的另一个高潮期,李陵投降就发生在这一阶段。

霍去病封狼居胥后,汉匈大致保持了15年休战期,但公元前103年,汉武帝再度攻打匈奴,战争一直持续到公元前90年。其中在公元前97年,即李陵投降后的第三年,李广利、公孙敖就率领17万兵马攻打匈奴。也就是说,李陵投降发生在汉匈战争的关键时期。

大战当前,扰乱军心者皆可斩杀

大战当前之际投降,哪怕情有可原,也肯定不可能被认可,因为一旦认可必然动摇军心,因此李陵必然被问罪,汉武帝至少表面上肯定无法谅解李陵。

在这种情况下,司马迁为李陵辩护,如果当时只是为李陵减少罪行还好,但他为李陵做“无罪辩护”,这显然打击军心士气,只能说司马迁书生意气不懂时局,因此他被处罚也是顺理成章的,即“大战当前,扰乱军心者皆可斩杀”。

其实,对于李陵战败情有可原,汉武帝知道不知道?当然知道,所以他只是把李陵家人下狱,后来因为公孙敖诬告李陵帮匈奴真心练兵,汉武帝以为李陵真投降了,才下令处死李陵家人,之后李陵听到家人被杀也就真心投靠匈奴了。可见,汉武帝是名义上严惩李陵,但实际上也理解李陵的,事情坏在公孙敖诬告。

总之,站在汉武帝的立场,他根本不可能在大战当前之际宽容李陵,也不会允许他人动摇军心,司马迁过于书生意气,一味追求细节真实,说的是事实却对当时汉朝士气不利。

其实,如果我们稍微看看历史就知道,任何一场大战之前,正常的主帅都不可能任由流言肆虐,哪怕流言说的是事实也不行,这是最基本的认知。因此,从这个角度来看,司马迁受刑可谓“咎由自取”,但因为司马迁是史记作者,兼之李陵的悲情色彩,从而让司马迁被后人同情。

所谓“前事不忘,后事之师”,司马迁遭到刑罚的原因,在如今中国面临大敌、大战的时代,也具有很强的现实意义。

如今,中国面临的大战,就是突破西方围追堵截,实现中华民族的伟大复兴,包括物质与精神两个层面的复兴。但在这场复兴之战中,总有一些打击士气之举,比如一些打着记录(以偏概全的)事实的旗号,刻意制作一些迎合西方、抹黑中国的作品(中国人想要获得西方艺术奖项等,基本都要反映中国负面形象),难道只能任其行事?或许,汉武帝对待司马迁的态度值得考虑,当然时代不同,处罚办法不能等同。

开国十大将,3位最能打,却因伤病各留遗憾

兵说2023-08-06 17:01:070000

兵说2023-08-06 17:01:070000叶挺想要两员虎将到新四军任职,朱德、彭德怀回复:他们都去不了

1938年1月6日,新四军军部在南昌正式成立。与此同时,身为新四军组建者之一的叶挺,四处奔波,利用自己的影响力,招募一批志同道合赞成抗日的人士。除此之外,他还希望能从我党领导的人民军队中招募其他虎将,其中就有陈赓与周士第。据往后的历史进程来看,陈赓、周士弟并没有参与组建新四军的工作…… 一更历史2024-02-19 09:06:120000

一更历史2024-02-19 09:06:120000兵马俑中,有一张科学家也难以解释的“脸”,甚至被禁止出国展览

在秦始皇陵的二号坑东北部,考古学家们正忙碌地进行着挖掘工作。随着每一层土的移除,历史的面纱逐渐被揭开。这里的兵马俑,每一个都仿佛是一个活生生的士兵,守护着他们的君主。但在这一天,当一尊兵马俑被小心翼翼地挖掘出来时,所有人都为之震惊。这尊兵马俑的面孔竟然是淡绿色的!这一发现立刻引起了轰动。新闻媒体纷纷报道,学者们争相研究。为什么这尊兵马俑的脸会是绿色的?这背后隐藏着什么样的故事?紫网2023-10-14 13:13:330000官渡之战前,袁、曹双方实力根本不在一个级别上,差距如何缩减?

通常地,强者是咋选咋对的,选择的压力和难度往往都在弱者。强者即便是犯了一点错误,但是雄厚的实力和其他的优势会帮他冲抵掉那一点错误的代价,到头来,他还是能够稳占上风。而弱者始终如履薄冰、如临深渊,他是承受不了太大的犯错成本的。比如官渡之战,优势方袁绍虽然有内部不够团结的大BUG,但依靠袁绍的稳如狗的控局能力,以及袁绍集团强大的绝对实力,他还是比精打细算、众志成城的曹操集团要胜算大一些的。 老易说史2023-07-30 17:31:060003

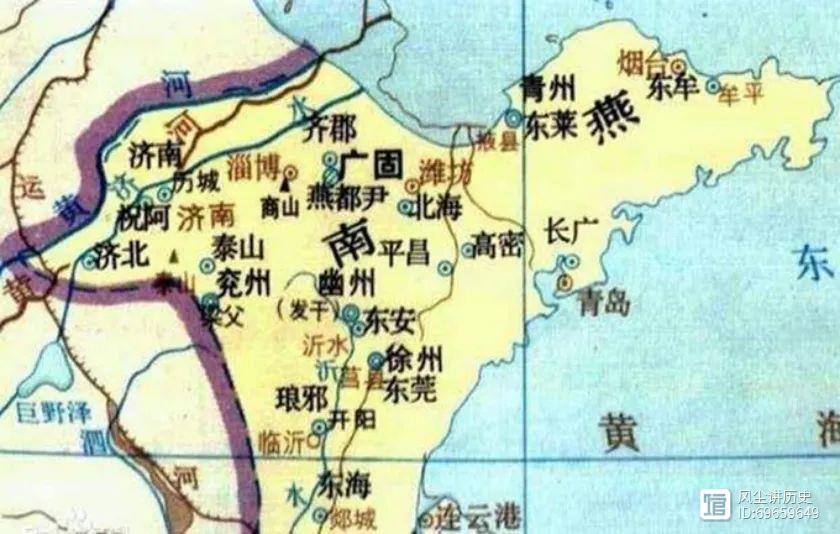

老易说史2023-07-30 17:31:060003一口气看完五胡十六国之南燕12年历史

风尘讲历史2023-07-28 09:08:070000

风尘讲历史2023-07-28 09:08:070000