武大郎死后被火葬,在宋代是否合理?

引言:《水浒传》中潘金莲和西门庆二人偷情,被武大郎发现,为了长久地在一起,二人听从了王婆的建议,毒杀了武大郎,按照王婆的计策接下来只需将武大郎的尸身一把火烧个干干净净没了踪迹,将来即使武松回来也无可奈何了。

于是,在武大郎停灵满三日后,他的尸首就被抬到了城外的化人场焚化了。就这样窝囊了一辈子的武大郎无论是肉体还是精神都被毁灭了,仿佛他从没有来过世间一样。

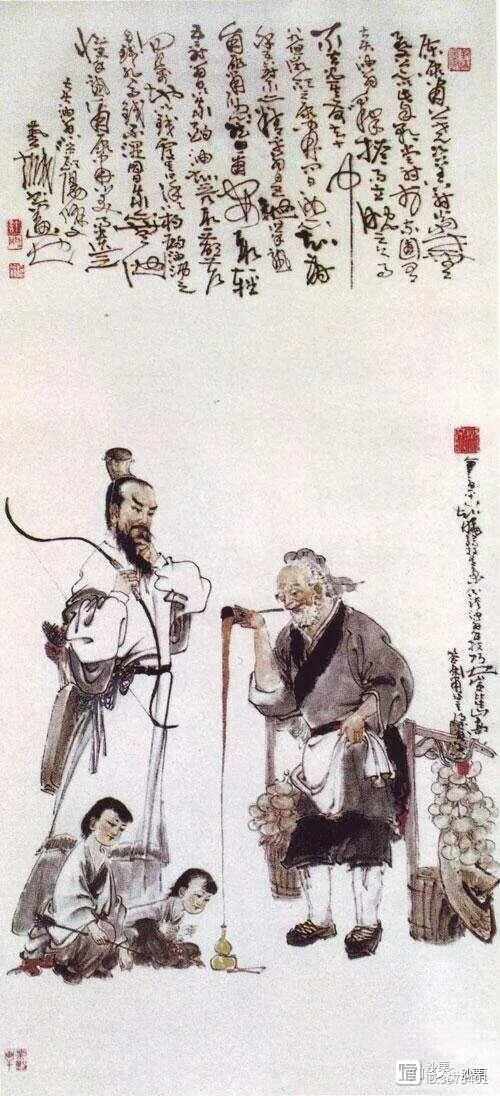

电视剧《水浒传》中的武大郎形象

那么在一千年前的宋代,火葬是否合理呢?

一、 火葬历史由来已久,宋代江南尤盛

在《墨子·节葬下》中记载着这样一句话:"秦之西有仪渠之国者,其亲戚死,聚柴薪而焚之。"仪渠,即义渠,是春秋战国时期的少数民族部落,熟悉《芈月传》的朋友肯定知道义渠君这个角色,就在他统治下的义渠就有火葬的风俗。

到了汉代,统治者土葬成了最主要的殡葬方式。东汉时期,佛教传入中土,同时,佛教的殡葬方式也随之传入。但是这个时候,只有佛教徒才火葬。

魏晋南北朝到隋唐,这段时期,佛教逐渐站稳脚跟并且有兴盛的姿态,火葬作为宗教仪轨被保存下来了。东晋时期翻译了《金刚经》的高僧鸠摩罗什在长安死后,"依外国法,以火焚之",据说在大师火化后留下了一颗舌舍利,一直供奉在鸠摩罗什寺中。

义渠君

到了宋朝,火葬开始盛行。据宋朝《东都事略》记载:"近代以来遵用夷法,率多火葬。"所谓的夷法就是随着佛教传入而带来的火葬之法。

生活在两宋之交的江少虞在《宋朝实施类苑》中记载:"河东人众而地狭,民家有丧事,虽至亲,悉燔热,取骨烬寄僧舍中。以至积久,习以为俗。"可见在两宋,火葬是比较普遍的。

顾炎武在《日知录》写道:"火葬之俗盛行于江南,自宋时已有之。"据《假装生活在宋朝》的作者统计:

北宋时期,火葬盛行于东京汴梁和河东地区。湖北、陕西、山东等地也有关于火葬的记载,四川、浙江、福建、广东、江苏等地,虽然在北宋时已经出现了火葬现象,但尚未盛行,一般仅在佛教徒中进行。

到了南宋,广大南方地区开始盛行火葬,并逐渐成为社会习俗。两浙路是南宋火葬最为盛行的地区。四川自孝宗以后,火葬大盛。根据历史学者的统计,南宋时期四川的火葬墓约占两宋四川火葬墓总数的80%以上。当时的成都,更是引领四川火葬之风。此外,广东的番禺、佛山、新州等地都风行火葬,江西、湖北、湖南等地也有火葬的记载。

参考书目《假装生活在宋朝》

从上两则材料我们不难看出,火葬兴盛的地方确实都位于江南,那么江南究竟缘何成了火葬的多发地呢?从另一则材料中我们就能发现端倪:

北宋到了徽宗年间,开封府有寺院691座,荆南府(湖北荆州)有550座,遍布城内外。五代十国时两浙路被称为"东南佛国",南宋时临安是两浙路佛教活动最昌盛之地,苏轼曾评论:"钱塘佛者之盛,盖甲天下。"据《梦梁录》里的统计,南宋临安城内外寺院有671座之多。

不难看出火葬兴盛的地方,佛教也同样兴盛、活跃。难怪洪迈说"民俗火葬,自释氏火化之说起,于是死而焚尸者,所在皆然"。

这一时期,不光穷人死后会火葬,即便是富人死后也不选择土葬。

到了元代,火葬依然没有减少的趋势,马可波罗当年游历中国的时候就看到过火葬的场景,他把这样的见闻记录到了自己的游记之中:富贵人死,一切亲属男女,皆衣粗服,随遗体赴焚尸之所。行时作乐,高声祷告偶像。及至,掷不少纸绘之仆婢、马驼、金银、布帛于火焚之……焚尸既毕,复作乐,诸人皆唱言,死者灵魂将受偶像接待,重生彼世。"

到了明代,朱元璋以火葬是元代遗留下来的陋习于是明令禁止火葬,在《大明律》做出了规定:"其从尊长遗言,将尸烧化及弃置水中者,杖一百;卑幼并减二等;若亡殁远方,子孙不能归葬而烧化者,听从其便。"在这样严苛的法律下,火葬逐渐有所收敛,只有及特殊情况才能火葬,毕竟挨板子可不是闹着玩的。

古代火葬的场景

清代前期,按照满族的生活习惯依旧是火葬,最初的几任统治者努尔哈赤、皇太极、顺治皇帝,甚至是后来的摄政王多尔衮都是先火葬,而后再把骨灰土葬,到了雍正皇帝继位的时候明令天下禁止火葬,所以从康熙开始,清代的这些皇帝都是土葬。在官方的倡导下,从贵族到平民都开始接受土葬,火葬只是偶有发生。

二、 宋代火葬背后的儒释之争与利弊之辩

值得注意的是,火葬当时只是在民间流行,在社会上层也就是士大夫之间还是有抵触的。

在儒家的观念里,讲究"入土为安",土葬才是最理想的殡葬方式。只有土葬才不能损坏逝者的遗体,使身体发肤能够不受损害,只有如此才是孝。而对于肉体佛教是不重视的,在佛家看来,肉身不过是一具皮囊而已,唯有精神上的超脱才能早登极乐。

此外,历代统治者之所以重视土葬,主要是想通过不同的丧礼制度来维持不同的等级。儒家正是通过贵贱有别的不同制度礼仪使阶级差别观念深入到每个百姓的心中,来维持自己的权威,任何人是不可越雷池一步的,否则就是僭越,有生命危险。

汉代统治者厚葬所用的黄肠题凑

火葬就不同了,只要你足够富有,选择火葬就可以使你的丧礼变得异常风光,什么佛教斋会、水陆道场都不在话下,无论多么铺张浪费、奢侈都不会担心自己于礼不合,反而主丧者还能博得一个孝顺的美名。

所以,火化在一定程度上是有群众基础的,但是这与儒家的传统观念是格格不入的,因为遭到了士大夫阶层的抵触。

士大夫们一方面以"今民俗有所谓火化者,生则奉养之具唯恐不至,死则播爇而捐弃之,何独厚于生而薄于死乎?"为由上书皇帝建议朝廷下令禁止火葬,另一方面,他们选择身体力行,还表达对火葬的不满。理学家程颐明确表态说:"吾家治丧不用浮屠。"所谓浮屠就是佛家的火葬之法。同时代的朱熹、吕祖谦也都态度鲜明地反对火葬,并且教育弟子不能循俗"用僧道火化"。

尽管朝廷明确立法不准火葬,但是民间却屡禁不止,朝廷也只好听之任之了。那么为什么火葬会如此"顽固"呢?

除了宗教信仰的支撑外,最主要的原因就是节约土地,俞文豹的《吹剑录》说:"今京城内外,物故者日以百计。若非火化,何所葬埋?"是啊,试想当时的临安,每天亡故的人数以百计,若是都选择土葬,那么哪里有那么多土地供死人用呢?

火葬

火葬不占土地,就解决了这一问题。《水浒传》中的武大郎死后,潘金莲就选择了火化,火化后除了何九叔私自留下了两块骨头作证物外,余下的都留在了潵骨池之中。这样处理骨灰,后来的武松也没有什么意见,可见这是一种约定俗成的习俗,这么处理骨灰无疑节省了很多的土地。

另外,火葬还可以节约开支,选择土葬首先要有购买土地,在人广地狭的南方,是一项不小的支出。

正是因为火葬的种种便利,才使得火葬战胜了土葬在民间得以流传。

三、 开明的殡葬政策:宋代的化人场与漏泽园

在土葬和火葬之间,虽然宋代的统治者立法要求禁止土葬,但是在具体操作的时候,还是颇具人道主义精神的。在宋高宗的时候虽然依旧禁止火葬,但是却加上了"除豪富氏族申严禁止外,贫下之民共客旅远方之人,若有死亡,姑从其便"一条。

《水浒传》中的化人场相当于我们现在所说的火葬场,它的分布其实很广泛,就连北方的东平府(武大郎所在的清河县属东平府)都有,就更不用提相对繁华的大城市了。

临安古城

据史书记载,在南宋都城临安附近就有数十处化人场,有十几处因为年久失修基本上处于荒废的状态,于是当时的皇帝宋宁宗下诏明令当时的临安府重新修建了十四座化人场。除了化人场外,宋代还出现了类似于现代殡仪馆的机构,有专门的房舍供人存放骨灰。

南宋的张体仁,在苏州创建了"齐升院"。作为火葬场,"拨没官田供为常住,贫民死而家不能津送者,则与之棺后焚瘗焉"。由政府出资帮助贫民解决身后之事,不得不说是社会进步的表现。

说到殡葬宋代还首创了官家公墓漏泽园,根据史书及宋人笔记的只言片语漏泽园的情形大抵如下:

漏泽园主要是负责收葬那些贫穷无法安葬的逝者,每人给予八尺到九尺的安葬之地,在两块方砖上记录死者的性命、籍贯、生卒年等信息,并用千字文作为墓碑序号。在漏泽园设有专门的场所供人祭奠逝者。

"官府委德行僧二员主管,月给各支常平钱五贯、米一石。瘗及二百人,官府察明,申朝家给赐紫衣、师号赏之"

政府聘请僧人负责漏泽园的管理工作,付给他们工资,并且在收葬满二百人后还赐给紫衣、师号一类的奖励。对于政府来说经营漏泽园是一项不少的开支,但是有宋一代,漏泽园制度却从来没有废止过。

鲁智深坐化,他死后也是按照佛教传统火化的

无论是禁止火葬,还是支持土葬,宋代政府都表现出了它开明、仁爱的一面来。

结语:中国有句俗话说"死者为大",我们是一个讲究慎终追远的民族,土葬也好,火葬也罢,重要的不是其中的形式,而是隐藏在背后的人的尊严。

生命能否得到其应有的尊重才是检验一个社会文明与否的标志。

参考书目:赵燕云《知宋:从水浒看宋朝的犄角旮旯》

马骅《假装生活在宋朝:京都汴梁等地生活指南》

吴钩《生活在宋朝》

15个关于时间和生产率的秘诀

这是无聊读书会的第443篇原创。艺术家:OleksandrBogomazov一天有1440分钟。86400秒。时间流逝,每一分钟都充满了无尽的可能性。同样的时间,不同的人,产出不同。《21天戒掉拖延症》中,作者提出了15个关于时间和生产率的秘诀,极有参考意义。 无聊读书会2023-07-29 10:17:120000

无聊读书会2023-07-29 10:17:120000有什么值得分享的高效学习方法?

同步一篇知乎回答,内容有改动。问题描述:有什么值得分享的高效学习方法?--------------------------------费曼技巧也就是费曼学习法。回答里已经有朋友提到它了。我想说说我个人在学习当中使用费曼技巧的体会。我们有句老话:依葫芦画瓢。其实我们小时候的学习就是这样开始的,就是依葫芦画瓢。 沙栗2024-02-11 13:05:320000

沙栗2024-02-11 13:05:320000洪荒有四大至宝,封神里就有一个,最后还落到黄龙真人的手里

《歪歪侃封神》第1496期封神里有阐截两教,两教各有精锐,其中阐教有十二金仙,十二金仙中,黄龙真人排行老八,位置不前不后,恰在中央,足以说明,这人还是有点本事的。可既然有本事,却在封神里屡战屡败,最狼狈的时候,被曾被地烈阵赵江吊在旗杆,曾被九龙岛杨文辉满城追赶,曾被万仙阵马遂以金箍箍住脑袋。紫网2023-10-15 08:23:400000书单 | 看完这三本历史书,让你恍然大悟

如果你看古装剧多了,就以为历史是那么一回事,没什么好神秘的,那么你就小看历史了。其实大部分人了解到的历史,更多来自于中学历史教材和改编的历史剧。可是当你读了一些稍微有深度,又有资料和考古依据的历史书,就会发现原来自己认为的历史真相不是那么一回事。比如你读了下面这三本书,就像拿到了打开历史大门的钥匙一样,让你恍然大悟。01《论三国人物》 韦海生2023-07-30 13:35:530000

韦海生2023-07-30 13:35:530000