市舶司:大宋官家用它割全世界韭菜? | 循迹晓讲

循迹 · 用文化给生活另一种可能

主讲:三喵先生

策划:三喵先生

责编:马戏团长

全文约3000字 阅读需要8分钟

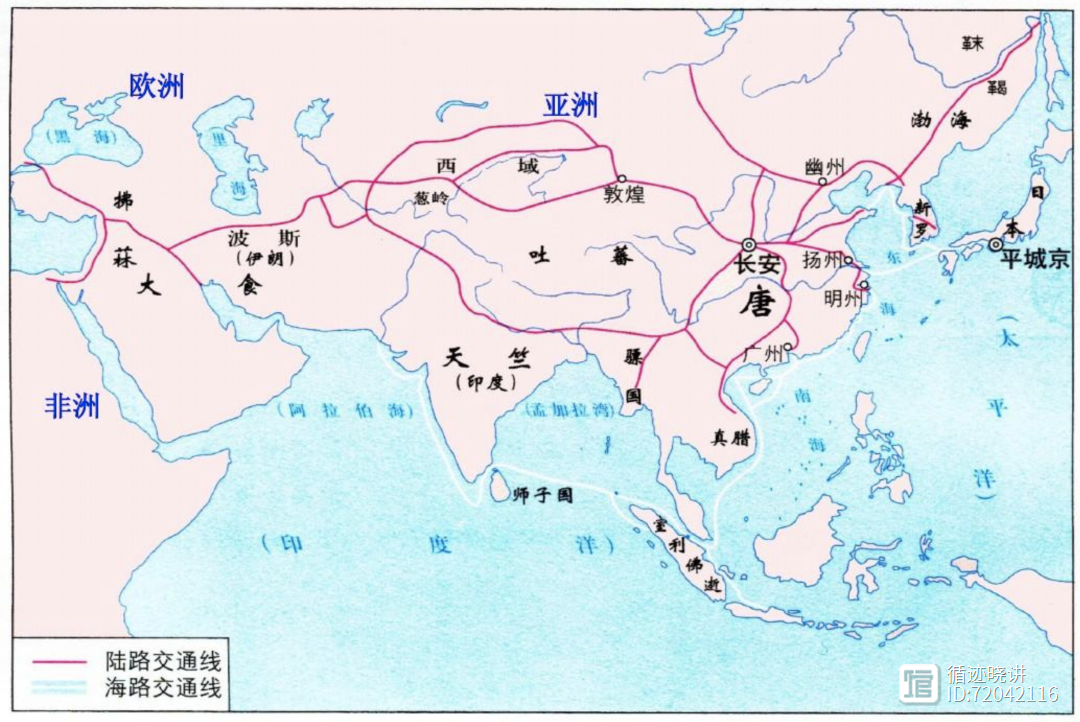

在中国古代,我们的老祖宗很早就跟海外有往来,比如著名的路上丝绸之路,不过,这条繁忙的欧亚商路在安史之乱后就中断了。但还有一条海上丝绸之路留了下来。

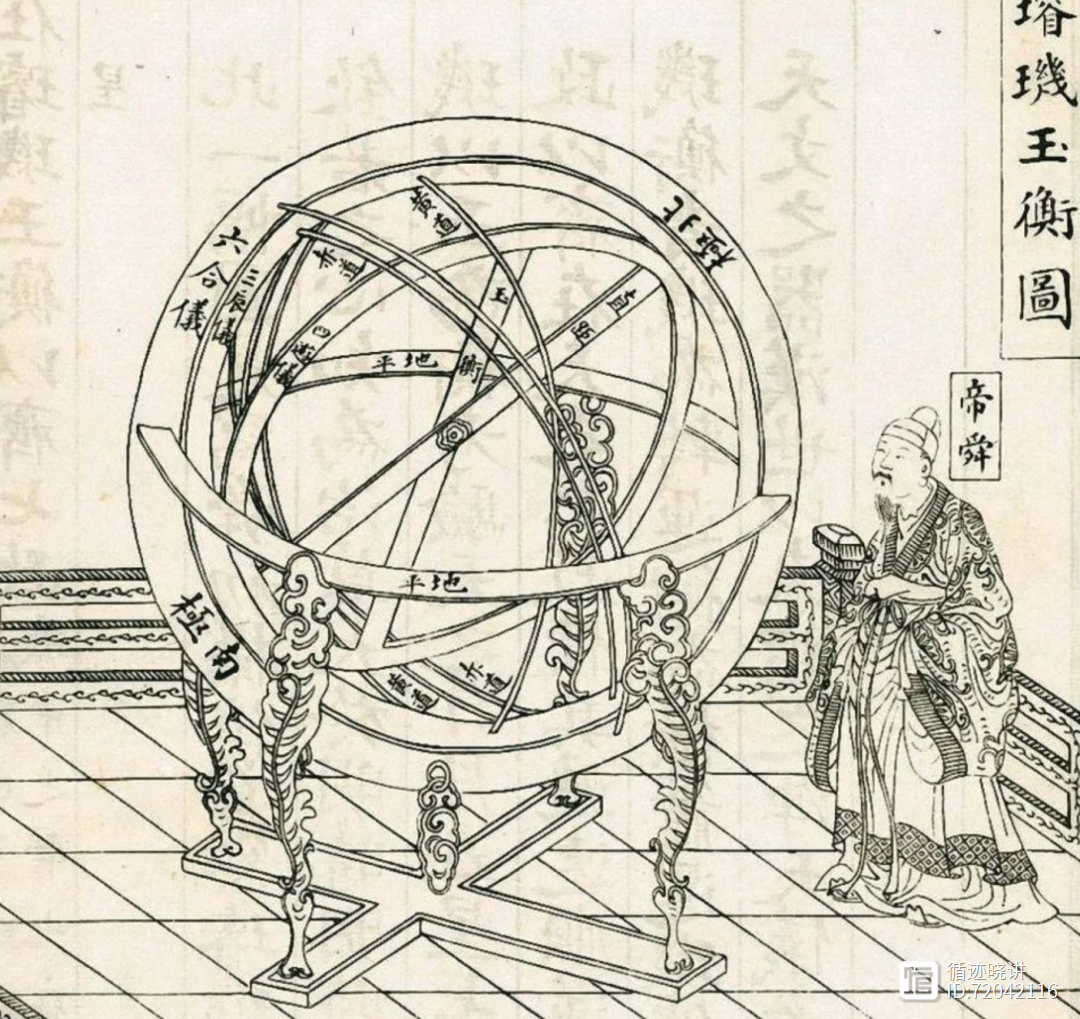

◇ 唐代海陆交通路线示意图

在唐朝的时候,为了监管这样的海上贸易,朝廷成立了专门一个机构来进行管理。这个机构从唐到明初,一直存在了数百年之久,尤其在两宋时期达到高峰,这个机构就是——市舶司。

在过去,市舶司就经常拿来作为证据,以此证明中国古代王朝非常重视海上贸易。那么,朝廷设立市舶司的目的是什么?它后来为什么被取缔了?有市舶司这种机构存在,就真的能说明朝廷重视海外贸易吗?

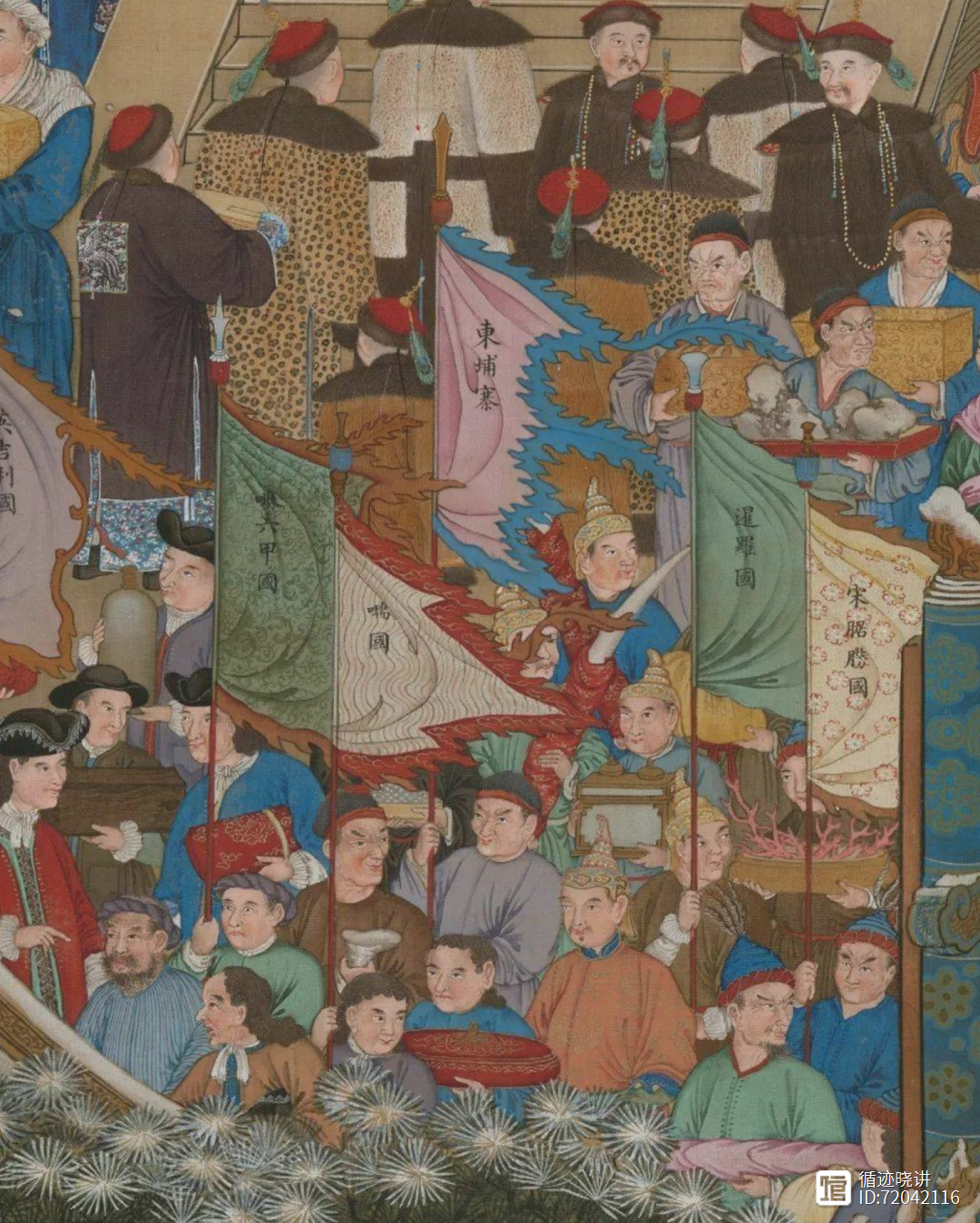

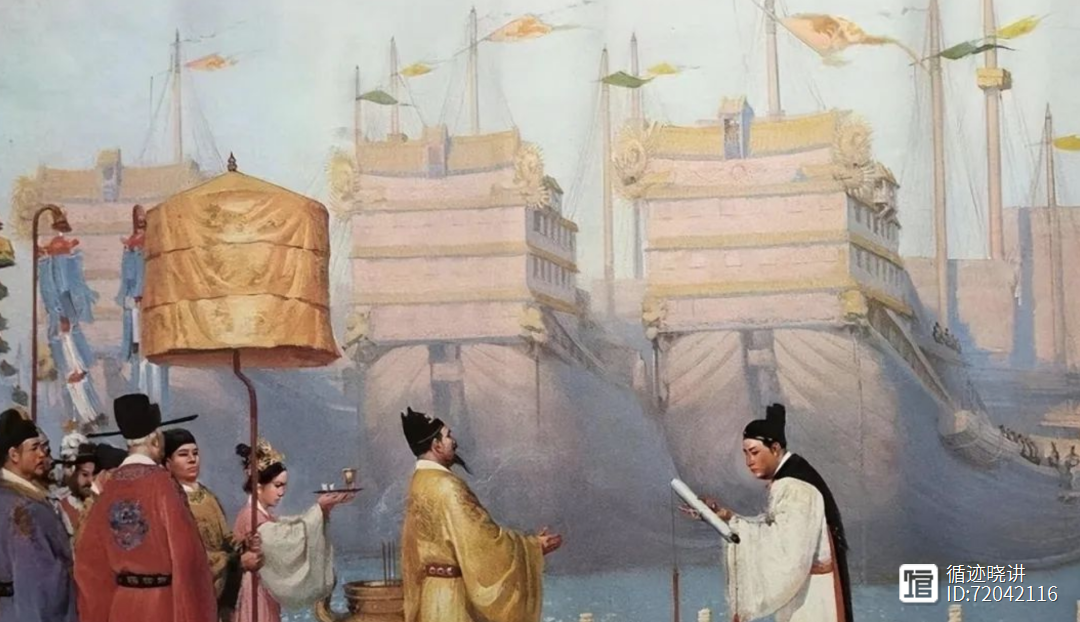

◇ 清《万国来朝》图局部

◇ 朝贡体系本质上讲是中原王朝的面子工程

自古以来,中国在很长一段时间以来,主要和外国的贸易形式就是“朝贡”,前来朝贡的使臣船舶称为“贡舶”。在此过程中,甭管外国使臣带来什么,皇帝为了显示天朝上国无所不有,给的赏赐价值往往大大超过使臣们携带的货物价值,等于是赔本赚吆喝,严格来讲根本就不算贸易。而在朝贡之外,中国民间也在平等自愿的基础上,自发地同国外商人进行贸易,这样的船只被称为“市舶”。

唐朝建立之后,随着海外贸易发展,市舶越来越多,朝廷可以从其中采买朝贡得不到的货物,并需要管理商人。因此,唐高宗显庆六年,也就是公元661年,朝廷在广州设立市舶使,这也被认为是市舶司制度的开端。市舶使的重点工作在于监督外来商人在广州指定区域“列肆而市”,并尽可能地在市舶当中搜罗奇珍异宝。

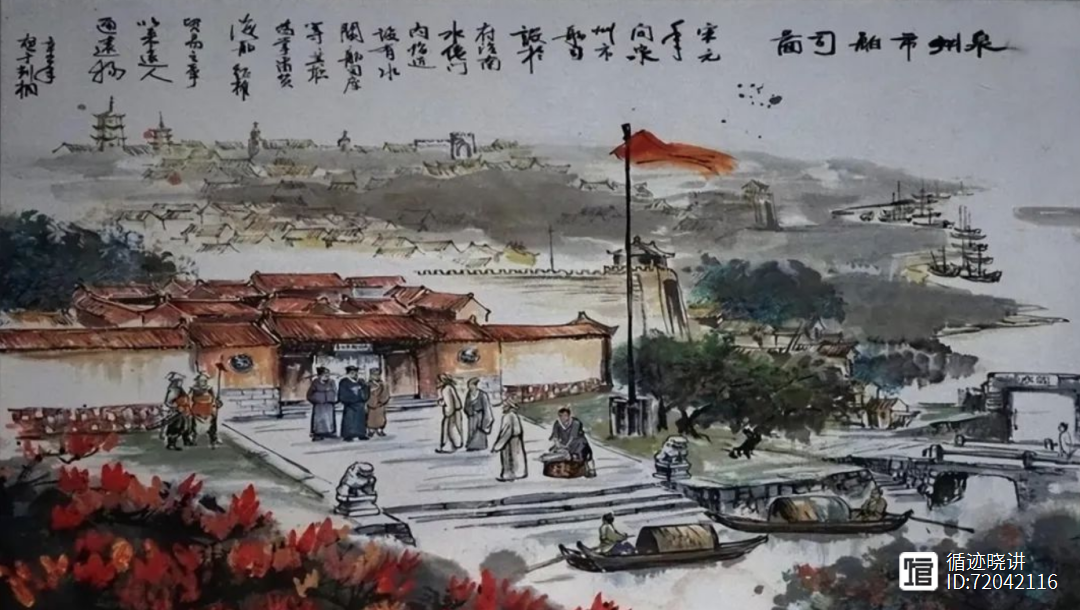

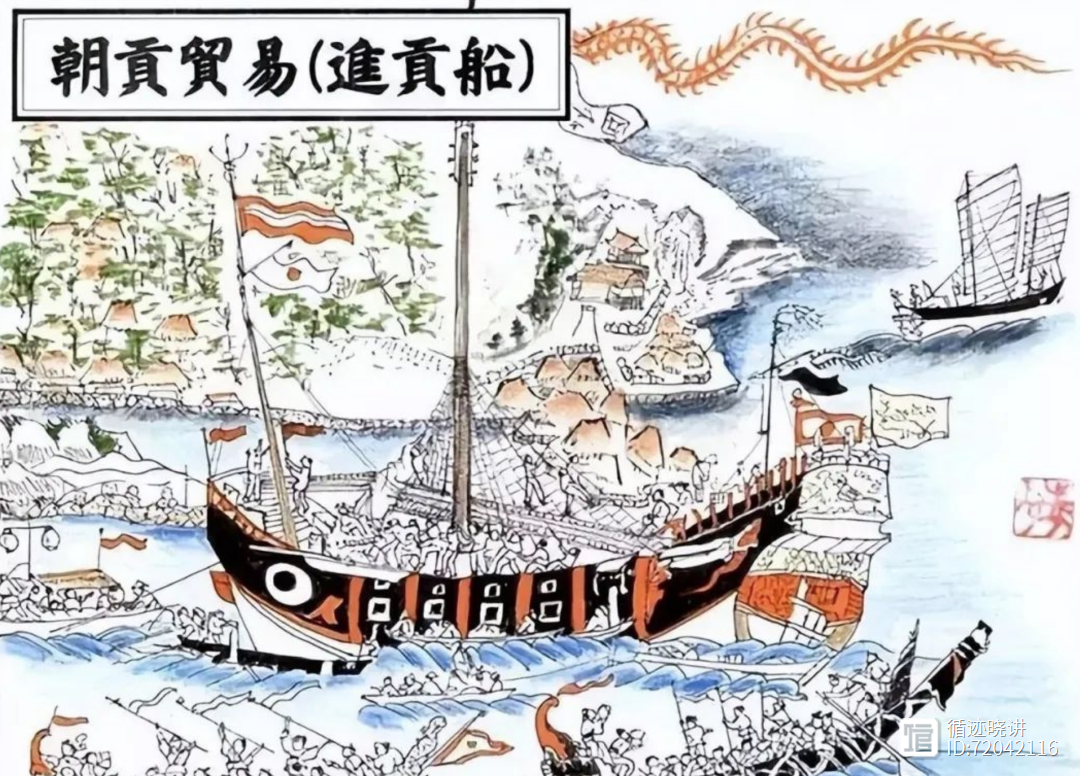

◇ 复原古代繁忙的贸易港口

在普通人的印象中,奇珍异宝都是进贡给皇上的,应该应有尽有,但进贡使者给到的往往数量不足,而且质量比民间贸易的差,所以真正好的宝贝都在市舶贸易中,可不得派人牢牢看着么,此时的市舶可以说是粗放管理,唐朝灭亡之后,五代十国当中的南汉,也是沿用了唐朝的旧制来管理海外贸易。

公元971年,北宋攻灭南汉之后的第一件事情就是在广州建立自己的市舶司,并让平南汉的大将潘美同时兼任市舶司长官和广州地方的同知,往后很长一段时间,北宋的广州市舶司长官都是广州同知兼任的,但在北宋时期,海外贸易迅猛发展,光是从市舶当中抽取商税就已经相当可观了。

另一方面来讲,北宋朝廷自己渐渐被冗官冗兵所苦,财政负担沉重,急需扩大海外贸易商税规模,所以随着时间推移,市舶司规模越来越大,也越来越专业。除了广州之外,朝廷还在其他三处设立了市舶司,分别是杭州市舶司,泉州市舶司和位于如今山东青岛附近的密州市舶司。

◇ 泉州市舶司遗址位置图

◇ 如今泉州市舶司遗址

到宋神宗元丰年间,市舶司长官不再由地方官兼任,而是中央朝廷直接委派官吏来管理,其长官被称为“提举市舶”。也就是在这个时候,朝廷推出了《市舶条法》,这可以被看作是中国古代第一部官府钦定的海外贸易法律条文,其中详细规定了市舶司的运行规则,怎么收税,怎么执法,等等等等。

前面讲过,宋朝市舶司的最重要功能就是收税,当时被称为“抽解”。一开始是收“二分”,也就是20%的税率,当时海上航行风险很大,这个税率过高,其实对贸易只能起到消极作用,所以后来又做了调整,宋太宗统治末年,改为“十先征其一”,也就是税率降到10%,到宋真宗时,税率一度改为“十五取一”。

当然,前面提到的税率,只是针对一般商品,要是外洋的稀罕玩意儿,比如象牙、犀牛角、没药乳香之类,朝廷自己的需求量非常大,税率就不可能这么低了,为此还专门有个词叫“博买”,也就是以朝廷采买的名义,强征这些稀罕货物的一部分。

宋太宗时期曾经规定博买一半,真宗时规定博买十分之三,剩下的才允许卖给商民。除了这些,更珍贵的一些货物,比如玳瑁、珊瑚、玛瑙、紫矿,朝廷干脆规定禁止民间买卖,一律送往都城由朝廷专卖,收入归于国库,这种做法当时叫做“榷易”。对于当时的市舶司来说,一个很重要的职责就是登上每一艘船检查货物,分门别类,以确保朝廷在贸易中的收益最大化。

◇ 对海外贸易进出口商品征税,成为两宋重要经济来源之一

两宋时期,随着海上贸易规模越来越大,虽然总体上看市舶司的税率是下降的,但朝廷的收入还是在逐渐上升。

北宋仁宗时期,全国税收大概在五十万贯左右,而到了南宋高宗时期,仅仅是广州一处市舶司的税收就已经是一百一十万贯,宋高宗自己就说过,“市舶之利最厚,若措置得当,所得动以百万计。”整个南宋时期,市舶司的收入到底占全国财政收入多少,后世的历史学家争论不休,有人认为全国财政的五分之一都是市舶司贡献的,数字可能有夸大,但市舶司对南宋朝廷而言可谓是擎天一柱,这绝非夸张。

当然,市舶司控制着南宋的经济命脉,与此同时也在相当程度上把持着南宋海防的锁钥。

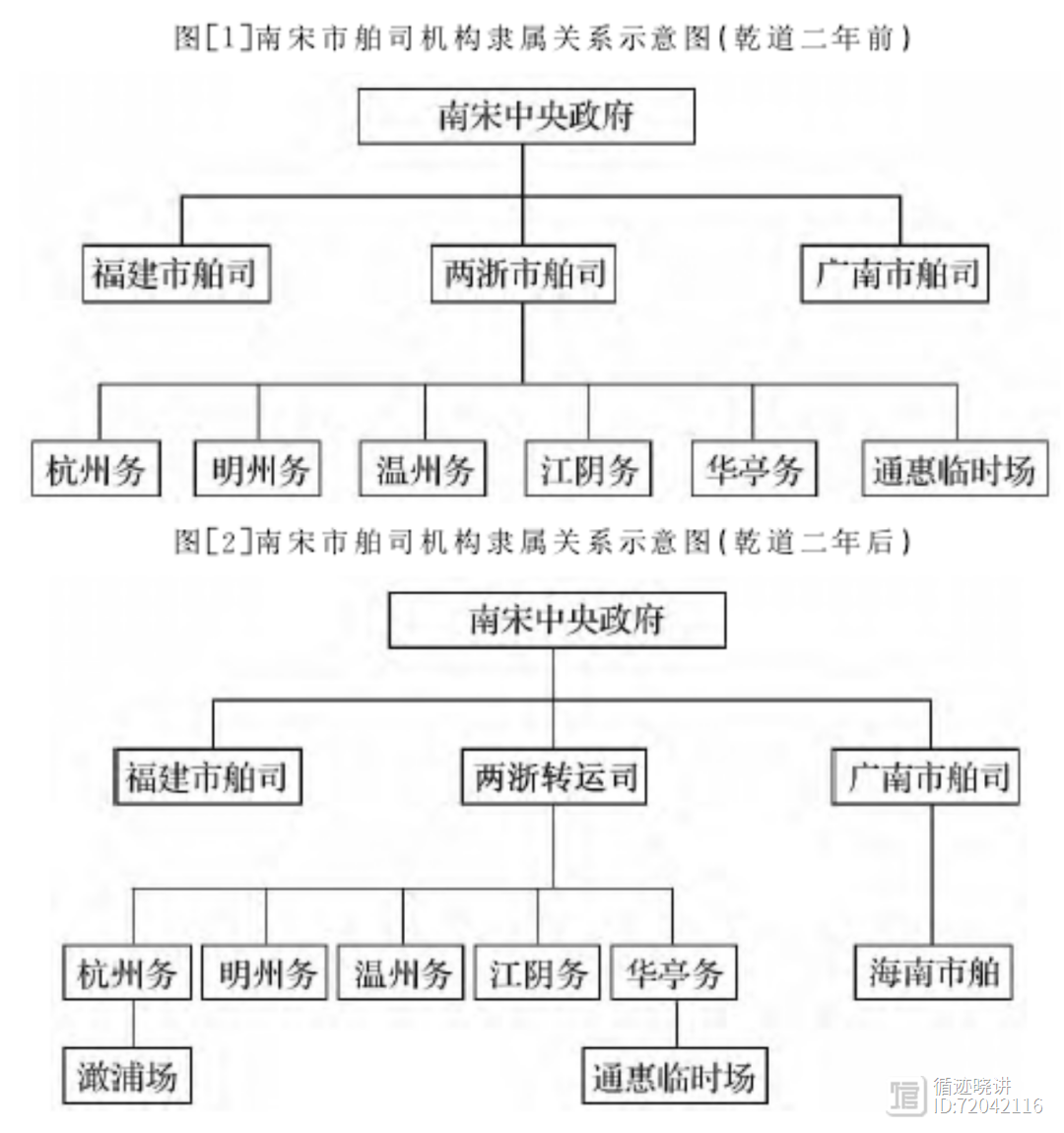

◇ 南宋市舶司分布图

南宋末年,当蒙元大兵压向福建之时,南宋最后的小朝廷走投无路投奔泉州的市舶司长官蒲寿庚,但蒲寿庚愤恨于南宋将领纵兵掳掠,不但闭门不接纳南宋朝廷,甚至干脆带着海船投降了蒙元,这让蒙元有了实力相当强大的海上力量,最终在崖山一战彻底终结了南宋,所以从某种意义上讲,这大宋朝是成也市舶司,败也市舶司。

元朝时期海上贸易比宋朝还有所扩大,市舶司增设到了七处,其运作方式和宋朝类似。然而海上贸易获利丰厚,不只是朝廷,蒙元政权的权臣和王公贵族也都看上了这块蛋糕,想要从中积累财富,这对皇权是巨大的威胁,于是朝廷三番五次下令,只允许官船出海,不允许私船贸易,其结果是三番五次的禁海令,以及对市舶司反复无常的态度,它背后的目的,无非还是朝廷垄断贸易,绝不许他人染指罢了。

到了元朝末年,天下群雄并起,其中朱元璋的势力很快崭露头角。朱元璋在吴地和张士诚争雄之时,一度也看到了市舶司带来的巨大好处,他把市舶司设在了苏州太仓的黄港,用以接待各国来南京的使节和商人。此处很快发展成了一个非常繁华的港口。

◇ 三宝太监郑和的远洋行动政治意义远大于经济意义

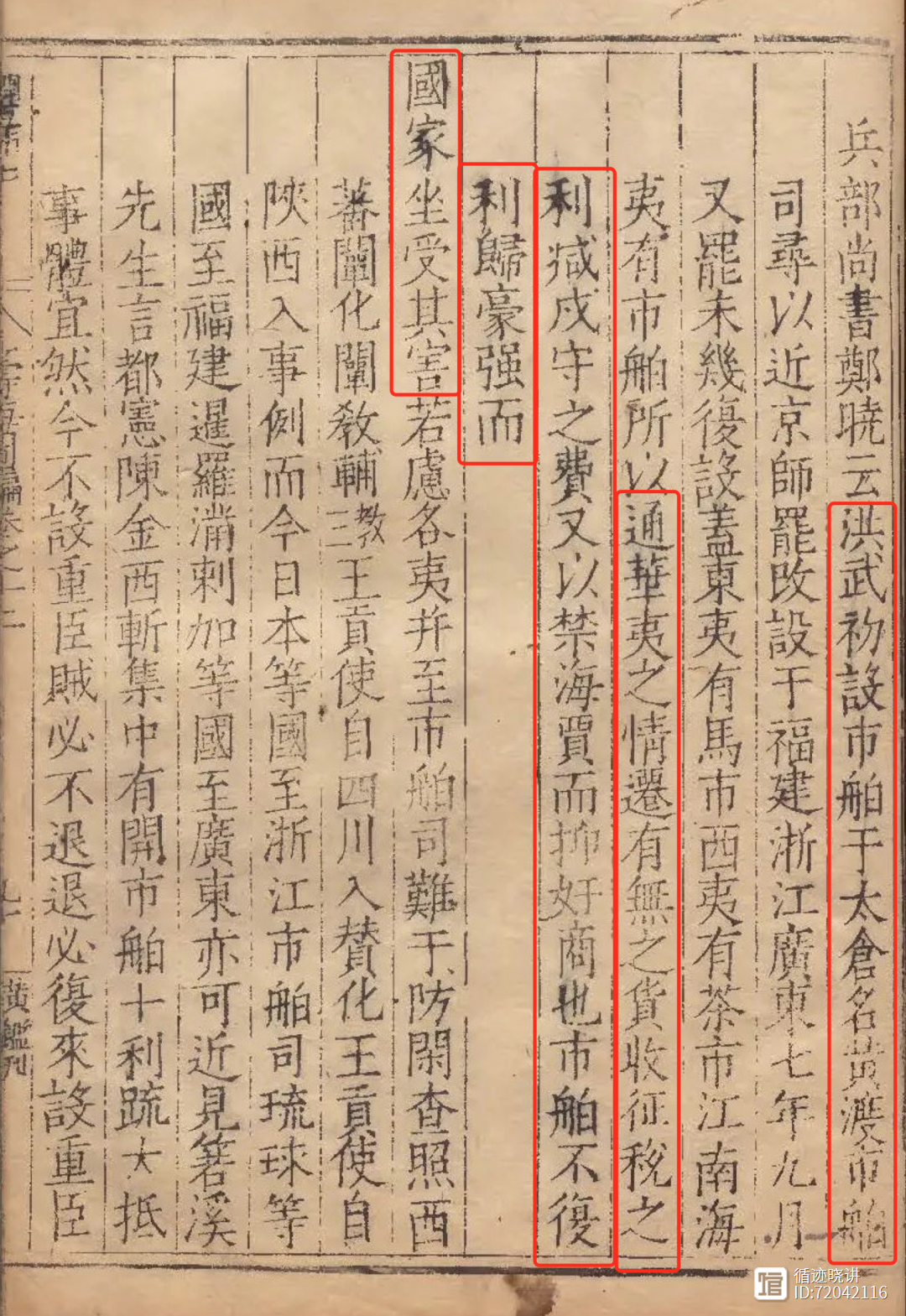

◇ 《筹海图编》卷十二中,嘉靖朝兵部尚书郑晓陈述市舶司的作用

通过市舶司,朱元璋不但可以积累大量的财富,还可以获得各国商人的承认,以争取自己的正统地位。不过,当朱元璋势力壮大,建立明朝之后,事情就开始起变化了,沿海岛屿有不少势力支持张士诚,甚至效忠元朝,而如果继续海上贸易,那就是鼓励治下的民众给反对派递刀子,是可忍孰不可忍,于是朱元璋不但下令废止全部的市舶司,还禁止沿海居民下海,这就是海禁政策。

从此往后,中外之间的民间贸易几近断绝,在相当长的一段时间里,只有朝贡还能维持。当然,朝贡这事儿本身就是个赔本买卖,无法长久,所以在明朝中后期,民间海上贸易又一次登上历史舞台,只不过此时的市舶司,也早就成为了历史。

市舶司从唐朝到明初,历经七百余年,有人认为这是中国古代商业繁荣的象征,但其实细看这段历史,不难看到这当中处处透露着朝廷对商人的不信任和过度索取。即使在市舶司最发达的宋朝,这也只不过是朝廷开支用度的奶牛而已,它无法促成商业的繁荣,而商业本身,却由于强势的朝廷屡遭打压,虽然在历史当中它一直在夹缝中顽强求生,但说这是繁荣的景象,实在是离真相差的太远了。

*本文首发于「循迹晓讲」公众号 未经授权 不得转载

*配图源于网络,若有侵权,后台联系删除

(END)

康熙历狱:用洋人的历法,咱大清的脸往哪儿搁? | 循迹晓讲

循迹·用文化给生活另一种可能主讲:三喵先生策划:三喵先生责编:马戏团长全文约2800字阅读需要8分钟在一般人的印象里,农历是咱们本土的产物。但其实我们现在用的农历离不开西洋传教士的贡献,要不是明朝末年那些传教士带来了最新的天文学知识,中国古代的传统历法并不能稳定地指导农业生产。 循迹晓讲2024-02-03 10:08:170000

循迹晓讲2024-02-03 10:08:170000李建成墓志被发现,上面只刻了55个字,其中一细节,暴露了李世民的为人

唐太宗李世民是中国历史上非常有名的一位皇帝,在他的励精图治下,百姓安居乐业,衣食有余,农业、文化都得到了空前发展,这一时期就是历史上著名的"贞观之治"。同时他还屡扩疆土,让大唐的威名享誉世界,被西北藩王们尊为“天可汗”。李世民的功绩彪炳史册,绝对不负“千古一帝"之名。但他光辉的一生却有个抹不去的污点,就是靠着"杀兄屠弟、逼父退位”坐上了皇位,一场“玄武门之变”把帝王家的残酷无情演绎到了极致。紫网2023-10-17 08:27:430000东北沦陷时期的吉林 (1931.9.18

华民2024-03-13 12:09:330000

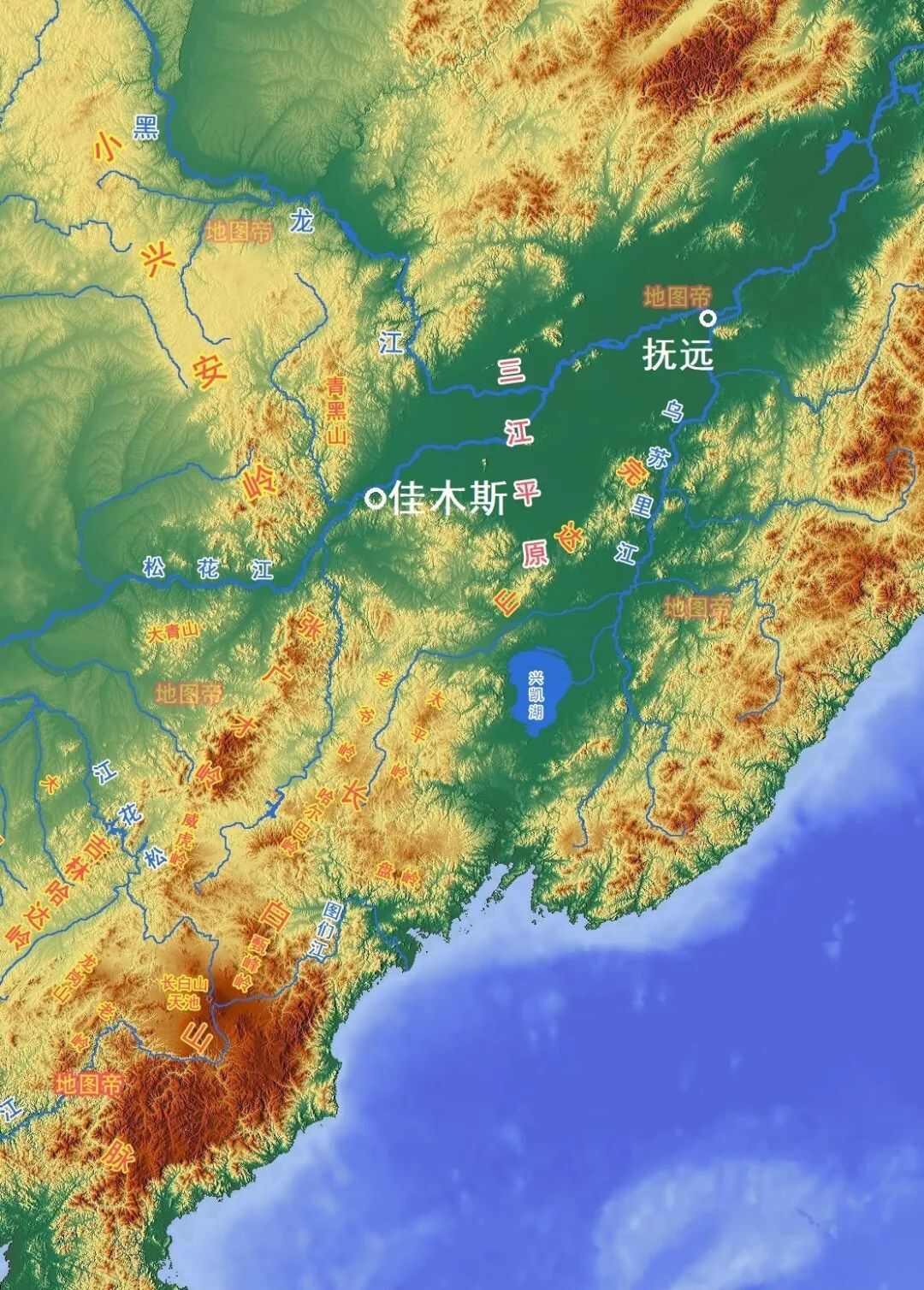

华民2024-03-13 12:09:330000黑龙江佳木斯在哪?北方有佳木,鸾鸟栖于斯

北方有佳木,鸾鸟栖于斯。佳木斯市位于黑龙江省东北部,北隔黑龙江(河)与俄罗斯犹太自治州相望,东隔乌苏里江与俄罗斯哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区相望,市中心所在的区称“郊区”,纬度是北纬46°48′00″。中国幅员辽阔,南北两端最大距离约5500千米,东西两端最大距离约5200千米。佳木斯市是我国最东端的城市,是我国陆地最早迎接太阳升起的地方,中国“四极”中的“东极”。 地图帝2024-02-18 16:08:190000

地图帝2024-02-18 16:08:190000越南历史丨南越南总统吴庭艳:通过打压保大皇帝上台,因为家族模式治国倒台

对于世界历史爱好者来说,南越南的历史一直是被很多人所津津乐道的——很多国际局势爱好者甚至认为,由于越南地理的特殊性,南越南和北越南分立的局面很可能重现。越南统一于1970年代的中期,迄今为止还不到半个世纪的光景。而越南之所以能完成统一,很大程度在于南越南本身存在问题。而这些问题,很大程度在于南越南总统吴庭艳的统治模式,让人感觉无法接受。1、阮朝风云 人文之光2024-02-18 14:06:500000

人文之光2024-02-18 14:06:500000