中国“五帝时代”:考古发现巧合现象,难怪史记第一篇讲五帝

十九世纪,随着西方的崛起,开始从18世纪的“中国热”转向“中国黑”,直接否定夏商,认为中国历史是从周代开始。

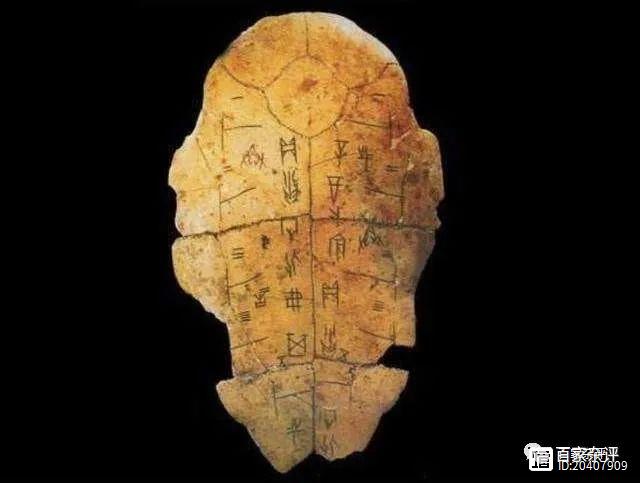

甲骨文出土后,不仅证明了商朝存在,也证明了中国历史的可信度,但西方虽然承认了商朝,却至今依然不承认夏朝,自然也全盘否定更早的“五帝”。更为重要的是,在西方影响下,很多中国人也开始否定夏朝、更完全否定五帝历史,至今此类文章在网络上屡见不鲜。

但问题是,五帝时代虽然距今久远,但真的完全不可信吗,没有一点真实的基础吗?现代考古发现巧合现象,如此也就难怪史记第一篇讲五帝本纪!

考古发现的大动荡时代

根据史书记载,“神农氏世衰,诸侯相侵伐,暴虐百姓”,其中蚩尤暴虐好战,此后发生炎黄之战、黄蚩涿鹿之战等。因此,五帝之前的中国处于大动荡时代,黄帝结束了这种混乱,建立了相关秩序,此后中国进入相对稳定的五帝时代。

极为巧合的是,考古发现仰韶文化晚期至庙底沟二期文化时期,中国发生了一场重大的社会变革,原二里头工作队队长许宏指出:此时“社会在经过极其繁荣的仰韶庙底沟期之后进入了一个大分化、大动荡、大重组的调整阶段。”

北大考古文博学院前院长赵辉认为:公元前3000年开始了一场大规模的重组,晋南庙底沟二期文化、东方大汶口文化、南方石家河文化,相继影响到中原地区,“到公元前2500年前后,形成了几支既有联系,又有各自特色的地方文化,它们被统称为中原龙山文化。”

考古表明仰韶晚期之后,大约距今5000年—4500年间,中原地区混乱不堪,社会动荡不安,血腥、暴力是这个时代的主旋律。用考古学的话说,这一阶段属于“文化重组”。显然,这恰好符合史书中黄帝的经历。

还有巧合的是,史书记载五帝之后相对和平,而考古除了发现龙山时代的“文化重组”不如之前激烈外,还有一个重大特征,即“成组礼器”开始出现。仰韶时代,礼器并不鲜见,但却基本没有“成组”的。中国是一个礼乐之国,成组礼器的出现,显然反映出社会秩序的建立。

但问题是,史书对黄帝时的大动荡,五帝建立秩序的记载,却与考古高度吻合,那么这是偶然的巧合,还是对上古历史的记载?

中国文字中的起源秘密

谈及中国最早的文字,中外很多人只认甲骨文,但甲骨文是一种成熟的文字系统,焉能没有更早的源头?

其实,以彭头山遗址符号、贾湖刻符等来看,中国文字史大概已有万年左右。但在五帝时代前后,却是中国文字发展的重要时期。

学者苏秉琦指出:“象形字的创造者只能是模仿他们亲眼看到、生活中实际使用的器物形态。因此,甲骨文实物虽出自晚期商人之手,它们却为我们留下中国文字初创时期的物证。”

根据苏秉琦与其他学者考证:甲骨文中的“酉”、“鬲”、“畐”、“丙”、“宫”等文字,在仰韶晚期前后已经出现。因此,这些文字对应的器物造型,很多在龙山时代已经消失,在商代已经彻底消失,因此这些文字不可能是商朝人创造的。

仰韶晚期距今大约4800年前后,其后就是五帝时代。换言之,五帝时代前后,中国文字出现重要变化,因此史书上说仓颉造字,其实并不完全是神话。

还有,洛阳皂角树遗址属于二里头文化遗址,其中出土了一个“车”字,这种造型在商代也不存在;陶寺遗址出土两个文字(或三个),其中一个如上图,学者将之释读为“文”。

也就是说,五帝时代中国已有记事文字,那么史书上流传下来的五帝历史,就未必完全是神话了,也就不能轻易全盘否定!

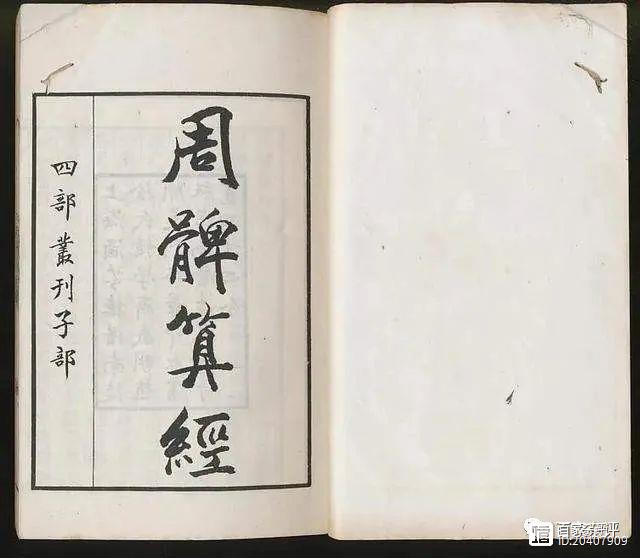

周髀算经中的地中秘密

所谓“地中”,就是地之中央。当地中概念与国家结合时,就出现了“中国”这个称呼。

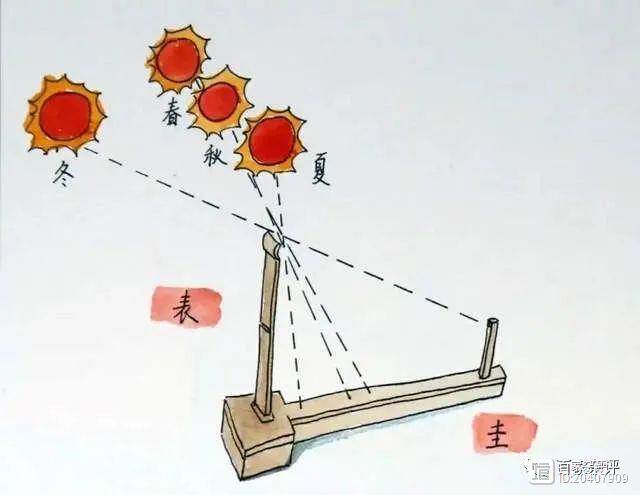

周礼记载,地中的标准是夏至正午日影“一尺五寸”。然而,中国第一部算经《周髀算经》中,记载的地中标准却是:“周髀长八尺,夏至之日晷一尺六寸。”

问题在于:周礼与周髀的地中标准不一样?原因其实很简单,周髀记载的是五帝时代的地中标准。

位于山西临汾襄汾的陶寺遗址,如今普遍认为是“尧都平阳”,其中出土了一件“木胎漆绘圭尺”。所谓“周髀”,就是“表”或“股”,竖立在地上,圭尺与之形成直角。太阳照射在周髀上,在地上圭尺上“勾”出影子(详见下图),因此这就是勾股定理的“勾股”。

在“木胎漆绘圭尺”上,第11刻度极为突出,从头端到此刻度39.9厘米。学者何驽多次实测确认,第11刻度对应的是夏至日影“一尺六寸”。

由于在夏至日影“一尺六寸”纬度线周围,够得上上古都邑的遗址,除了河南西水坡遗址(距今6500余年),还有与陶寺遗址大致同时代、相距40公里的周家庄遗址。因此,周髀算经中的地中标准,无疑就是在陶寺遗址一带。

但问题是:陶寺先民使用的地中标准,为何会出现在周髀算经中?显然,4000多年前五帝时代的历史并未全部失传,而是部分传承了下来,故而周髀才会记载地中“一尺六寸”。

可见,夏朝建立之前的千年历史,可能并未完全失传,而是部分传承了下来,故而先秦《尚书》、《左传》等文献都涉及了一些五帝时代的历史。或许,由于传承了一些上古杰出人物事迹,于是古人将之总结为“五帝”,进而司马迁将之整理为《五帝本纪》。

当然,司马迁说得很清楚,上古帝王过于久远,《尚书》存在残缺,部分帝王事迹“文字粗疏而不典范”,乃至(因为不相信)“读书人有的也不传习”,因此难辨真假。但他走遍神州大地,与很多老人交流发现五帝事迹,“与古文经籍记载相符的说法接近正确”,最终根据文献考证与实地采访,“余并论次,择其言尤雅者,故著(五帝本纪)为本纪书首”。

因此,五帝时代的历史,应该有所传承下来,但可能因为各种原因,传承的并不完整,乃至只是一些零散传承。包括司马迁在内的古人总结的五帝事迹,其中应有臆测之处,故而不能全信,但西方学者将五帝归于完全虚构的神话传说,显然也不够客观。

从李牧之死看赵武灵王的胡服骑射

文/子玉李牧之死本质上是代地和赵国本土的地域矛盾,而这种矛盾是自赵武灵王胡服骑射时就已经产生。战国时代,秦国的特产是相,赵国的特产是将,从三家分晋到赵国灭亡,赵国的名将基本没有断层,直到公元前228年,秦将王翦率领秦军灭赵时,赵国依然还有李牧这位国之长城来保卫赵国。紫网2023-10-15 15:59:420000廖运周起义,却遭我军袭击,带路参谋埋怨:怎么向我们开火?

作者:我看行历史1948年11月27日,淮海战役廖运周率领110师成功起义。负责给起义部队指引带路的六纵参谋武英妙计频出,把黄维整尴尬了。事情的来龙去脉,要从战前的一次军事会议说起。【黄维】1948年11月26日,在中原野战军六纵司令部作战室,司令员王近山、政委杜义德,召开了一次围歼黄维兵团的作战会议。紫网2023-10-15 16:05:320000为什么“八个样板戏”至今还没被超越?

8个经典样板戏是指京剧《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》《奇袭白虎团》《海港》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,和交响音乐《沙家浜》。1967年8个样板戏在北京上演,宣传登封造极,从整体看八个样板戏艺术成就高于以后的样板戏,后来者均无法超越!八个样板戏传统旋律的京剧唱腔让戏迷们痴迷和热爱。 钰姐讲历史2023-07-28 16:55:430000

钰姐讲历史2023-07-28 16:55:430000魏晋史丨“永嘉之乱”的根本原因是什么?很多人认为是胡人凶残

在中国古代史上,最罕见的两个乱世,莫过于永嘉之乱和五代十国。永嘉之乱开启的乱世,直到唐朝统一天下之后,才算彻底平息(按:虽然隋文帝完成统一,结束永嘉之乱以来的南北乱世,但是这个统一是昙花一现的)。同时,由于永嘉之乱的缘故,导致胡人做大,所以很多人对永嘉之乱更是感到愤慨。不过,很多历史读者认为永嘉之乱的发生是胡人凶残。但其实这只是一个表象。1、胡人的可利用性 人文之光2023-07-30 14:42:010000

人文之光2023-07-30 14:42:010000