模仿水就是模仿道,学习水就是学习道;问道于自然,强于求师问道

远古之人如何求道、得道?他们是求师问道?还是求道于天地自然?

求师问道,必须”就有道而问焉,以破其疑“。如果找不到有道之人去询问,应该怎么办?

远古之人应该都是求道于天地自然,而不是简单的寻师问道。向自然万物学习,才是人类能够得道的光明大道。

对于万物,要身亲其形,心合其性,物我两忘,便是得道。

比如水之道,人道如水道,修心性如水性,便如得道。得道的第一步:就是先搞清万物的特性。先知其性,再明其性,再以心合其性,便是得道。

人心似水,水有什么特性,人心就可以有什么特性。

模仿水就是模仿道,学习水就是学习道;问道于自然,强于求师问道。

水都拥有什么特性呢?

一、水可大可小、可聚可散。

可大如沧海、可小如露珠;可聚为大海、可散为水滴。人心当如水可大可小、可聚可散。

二、水可柔可刚、可弱可强。

可柔弱如杯水、也可汹涌如浪涛。常言道:心有猛虎、细嗅蔷薇。便是此意。水可刚如猛虎,也可柔若蔷薇。

三、水可动可静。可动如洪水海啸,也可静若明镜,宛若无物。

四、哪里有引力、哪里有缺口,水就会流向哪里。人心不也一直在寻觅各种机会和各种吸引自己的东西吗?

五、水珠轻清透明、无垢无尘,可以映照出它周围的一切事物。生命体的视觉系统——眼珠,不就是模仿水珠的外形与功能吗?

六、水可以包容一切、承载一切。

对于万物,轻者,可以托举它;重者,可以包容它。可包容尘埃、也可包容山石。可托举微尘、也可托举钢铁巨舰。

七、水可自成体系,可自行构建完整的生命系统。比如:羊水中的胎儿、海洋中的鱼虾。

生命环境无非就三种:太空环境、行星表面环境、海洋环境。也就是水环境、空气环境、真空环境。

八、水还有什么特性?大家可以自行琢磨。比如:水无常形,江河湖海,任你驰骋;水不为上,而自为下。

以水作参照,修心以水性,则己心近道矣。

古人云:“上善若水,水善利万物而不争。处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”

从《道德经》的这段话中,我们还可以得出关于水的这样几个结论与特性:

一、水几于道,水近似于道。

模仿水,就是模仿道;向水学习,就是向道学习。

古人问道于自然,就是向天、地、水等学习与借鉴。不然你还能向谁求道、向谁问道呢?问孔子吗?问老子吗?可惜他们早已不在,即使还在,也不是所有人都有机会向他们求道、问道的。

二、水利他,水善利万物;

利己,只是人类的初级追求、最本能的追求。利他,才是人类更高一层、更高一级的追求。

利他之人,便是向道之人,也是最有可能得道之人。

三、水处于众人所恶之境地。

世人都喜欢水,却又不愿意己身也变成水,让己身处在同水一样的境地。世人无法得道,便在于此。

世人只愿承其美、不愿承其恶;只愿享福、不愿受罪。

须知大道分阴阳,有美就有恶、有丕就有泰。

人类只愿承其美,便是走在了阳之极。阳极最容易转阴。人以此心、行此道,所以世事多变幻、人生多转折。

水却能包容承载一切美好与丑恶,身处恶地,却从不主动为恶。这便是有道。

四、水不争,却又同时天下莫能与之争;

大地约有四分之三的面积是水,在地球上谁能争得过它?而人类如果要想真正做到不争,就必须像水一样保持绝对的优势。

不争,是静以待之,后发制人,而不是退缩和逃避。外物不动,则己心不动。外物动,则己必动。

五、水无尤。

什么是无尤?怎么做才算是真正的无尤?

不争,才是真正的无尤;人与万物只要争,就会有尤。

尤,就是错误。人生于天地之间,只要争,就都会犯错误。世间哪会有什么真的无尤?

正所谓:人谁无过?过而能改,善莫大焉。

所以,真正的无尤,就只有两种:一是不争,二是见过则迁。

要想做到像水一样的“无尤”,就只有两种路径:

一是做一个不争者,就像和尚道士那样,远离尘世纷争;

二是做一个“见过则迁”者,知错就改,也是无尤。

只是真正能做到的人却很少,因为它需要人做到每日“三省吾身”。还需要人们戒掉自是、自见、自伐、自矜的毛病。

水近道、水利他、水处下、水不争、水无尤,这些也都是水之特性。人学之,可近道。只是多数人理解起来,可能会有偏差,所以才需要格物以致知。

人何以得道?是跟随于名师,以模仿其道吗?名师有这么细致而明晰的道理吗?显然这样的名师并不多。

师者,传道授业解惑也。世人皆期望于向他人求学问道,以破其心中疑惑,其实大谬矣。致知在格物。

格物,就是向天地学习、向自然学习。其方法就是:多问几个为什么?多问几个它为什么会这样?而不是那样?

百万年前、万年前,人类生长于蛮荒之中,天地之间哪有什么师、长、学校与国家?古之得道者,如何能够得道?

古之得道者,不过就是向天地学习、向自然学习、向水学习、向万物学习。这才是他们真正的得道路径。

古人云:致知在格物。何为格物?

万物皆有其道。格物,就是剥离万物表象,抽取万物之本相、本真。也就是从自然万物之中,摄取万物之大道本真、本性。

物之性,就是物之道。物性万千,就有大道万千。

世间有大道三千、小道亿万。万物皆有其道,其质,物物相连、道道相通,一通百通。看似相克之物,也不过是大道阴阳两面的对立统一。

世人大多只知:求师以问道;却不知:这只是求道的第一步捷径而已,却也是很容易行差就错的一步。很容易把人带入歧途。

求道的关键就在于:

一、万物皆有其道,格物可知之;

二、人亦有其道,人道自在己心中,问心可明之。心正可得之,无需外求。

三、道自隐于人与万事万物之中,宇宙天地万物皆含其道,留心可察之。

身亲于物,心合于正,即为有道。

大道不过正反、阴阳。反之反,为正;反者,道之动。正为阳之极,动之即衰。

万物皆有其道,近道莫过于水,明道莫过于心。

修道以水,不如修道以心。

问心,就是问道;明心,就是明道。

明心见性,就是得道,就是得见内心大道。

心即是道;己心就是己道;己心就是己魂。心乱,则道失。

心是人类的本质,道是万事万物的本质。

本质,即是道;本性,也是道。一切无形的内在性质,都是道。

“立秋有三愁,寡妇要嫁人”,三愁是指啥?还有道理吗?农民早了解

老话常说:“寡妇门前是非多”,在过去女人的社会地位低,并且还规定女人要对男人从一而终,即便是丈夫去世了,也是不能随意改嫁而是要守寡到老。但是这对当时的女性来说,本来就是弱势群体,而寡妇的日子就更难熬了,没有了丈夫来撑腰,生活的很多方面都会受人欺负。因此在民间,也有不少和寡妇相关的老俗语。 三农小毛2023-08-08 17:35:370000

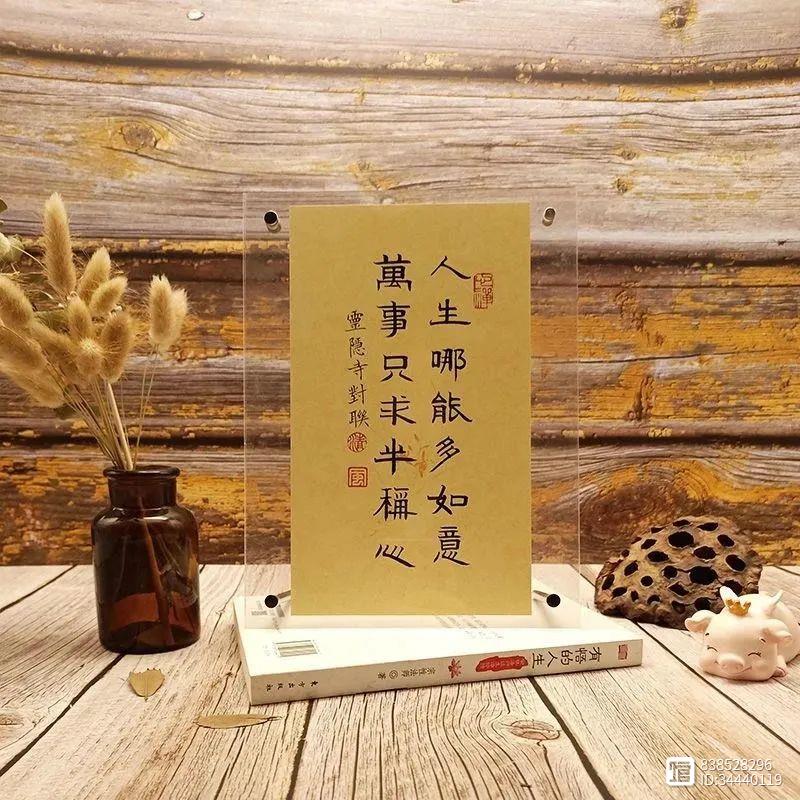

三农小毛2023-08-08 17:35:370000上联:“人生哪能多如意”,下联:“万事只求半称心”,横批是啥?

中华文化博大精深,源远流长,包罗万千,其中的一个分支,便是对联文化。对联,也被称楹联、俗称“对对子”,在日常生产生活中,我们时常能够看到对联的影子,例如春节时家家户户门上贴的门联,例如庆典婚礼等喜庆活动的喜联,例如葬礼中出现的挽联等等。 8385282962023-07-28 14:07:380000

8385282962023-07-28 14:07:380000俗话说“三树进门,福不临门”,三树分别指什么?你真的了解吗

“三树进门,福不临门”是一句古老的俗语,它的意思是如果三种树木同时种在居住的地方,那么往往是不太被看好的。在中国传统文化中,树木象征着生命和吉祥,因此人们会在居所周围种植各种树木,以期望能够带来好运和平安。但是这句俗语却是在表达有些树不适合栽种到家中,那么分别是哪些树呢?下面小编就带大家来了解一下。桑树 小橘子谈生活2023-07-28 12:24:570000

小橘子谈生活2023-07-28 12:24:570000道家的意念或念力:如何运用心灵的力量来改变自己和周边磁场

众生平等2023-07-30 18:01:580000

众生平等2023-07-30 18:01:580000