ε41阴阳变化为用B:其在人为道,道者何谓?何以在人?

阴阳变化之神用,“其在天为玄”已参详完毕,本篇推文将继续参详,“在人为道”。

先附录原文如下:

其在天为玄,在人为道,在地为化。

——《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》

一阴一阳之谓道,易以道阴阳,《易经·系辞上》孔子曰:“知变化之道者,其知神之所为乎!”老子《道德经·三十二章/六十二章》讲:“大道泛兮,其可左右。万物恃之以生而不辞,功成而不有。”“道者,万物之主也。”道乃万物之主,万物恃之以生,岐伯何以专以人言,讲“在人为道”呢?其又与阴阳变化之道有何关联呢?

一、王冰、张介宾之注

王冰注曰:“道谓道化,以道归化,人则归从。”其在《素问·天元纪大论》中注曰:“道,谓妙用之道也。经术政化,非道不成。”其在《素问·五运行大论》中注曰:“正理之道,生养之政化也。”大意是说,人从道而行,但其并未指出阴阳变化之神用与人从道而行的关系是怎样的。

张介宾注曰:“道者,天地之生意也。人以道为生,而知其所生之本,则可与言道矣。”显然,张氏将“在人为道”理解为“人以道为生”

仍未说明“阴阳变化之用”与“在人为道”的关系,以天地之生意与人之生本于阴阳牵强附会之,属于一时兴起感叹之词。其在《素问·天元纪大论》中注曰:“惟人能用之,故在人为道。”阴阳变化之为用,在人为道,因为惟人能用之,这里的逻辑链跨度有点大,令人茫然。

为资理解,只好下些笨功夫了。

二、道不远行,道不远人,神而明之,存乎其人

道不远行,是以许慎《说文解字》讲:“道,所行道也。”其又解行曰:“行,人之步趋也。”

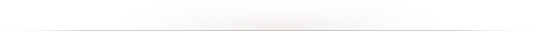

“道”字脱胎于“行”字,在甲骨文中,“行”字象形“亞”字形去掉四端指示符号的十字形交叉路口,只见物而不见人。

甲骨文“道”字则在“行”字的基础上添加了面向东方阳气始生方位行走之人的指示符号,物人一体,既见物又见人。如下“行”和“道”对比图所示:

道以行人,道之大者,莫若周道,《诗经·小雅·大东》讲:“周道如砥,其直如矢。君子所履,小人所视。”人分君子与小人,道为君子所履,小人所行者何也?老子《道德经·第五十三章》讲:“使我介然有知,行于大道,唯施是畏。大道甚夷,而人好径。”小人所行为径,《论语·雍也》讲:“有澹台灭明者,行不由径,非公事,未尝至于偃之室也。”立人之道,曰仁与义,行仁义非为私而为公,是以《礼记·礼运》讲:“大道之行也,天下为公。”大道乃君子所履,小人所视,是以孔子在《论语·雍也》告诫子夏“汝为君子儒,无为小人儒”。

道为君子所履,是以《易经·履卦》象曰:“上天下泽,履;君子以辩上下,定民志。”其九二爻辞讲:“履道坦坦。”大道甚夷,如砥之平,如矢之直,是以君子应“直道而行”。

道为君子所履,小人所视,小人之格局不若君子之格局广大,仆人眼中无英雄,是以《易经·系辞上》讲:“一阴一阳之谓道……百姓日用不知;故君子之道鲜矣!”犹如阴阳变化之道,其在天为玄,乃君子所奉,小人百姓则以苍苍谓之天,同理,君子之道,宽广平直,百姓小人者则以小人之心度君子之腹,是以“君子之道鲜矣”,故君子之士如《论语·泰伯》之所谓“士不可以不弘毅,任重而道远”,并以《论语·卫灵公》中孔子“人能弘道,非道弘人”之语自勉之。

君子直道而行而弘道,圣人悟道而天人合一,如老子《道德经·第八十一章》讲:“天之道,利而不害;人之道,为而不争。”圣人之道何如?《易经·系辞上》讲:“是有圣人之道四焉,以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。”圣人处世之道亦不同于愚人,如《鬼谷子·谋篇》讲:“故圣人之道阴,愚人之道阳;智者事易,而不智者事难。”

无论君子,还是圣人,其皆都是相对于百姓、愚人等小人而言,故君子、圣人又可合称为大人,大人者何?《易经·乾卦·文言》讲:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。天且弗违,而况于人乎?况于鬼神乎?”

三、“在人为道”,大体之四义

综乎上述,阴阳变化之神用,“在人为道”,其义大体有四:

其一,“人”非谓普通人,而是特指的包括君子和圣人的“大人”。

其二,这里的“道”不是指的一阴一阳之“道”,而是阴阳变化之道在大人身上所体现出的君子之道或圣人之道。

其三,一阴一阳之谓道,为本,万物恃之以生,大人之道,为标,大人乃知道者,何谓“知道”?《管子·戒》讲:“闻一言以贯万物,谓之知道。”知道,非惟知天之道,《孙膑兵法·八阵》讲:“ 知道者,上知天之道,下知地之理,内得其民之心,外知敌之情,阵则知八阵之经,见胜而战,弗见而诤,此王者之将也。”《素问·上古天真论》岐伯讲:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数。”在《素问·气交变大论》中,岐伯引用《上经》之言曰:“夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以长久。”

其四,道不远人,阴阳变化之道,由圣人而显,《易经·系辞下》讲:“易之为书也,不可远;为道也,屡迁。……苟非其人,道不虚行。”“道”谓阴阳变化履迁之道,“其人”代指大人或圣人。道不可虚行,若非作易之圣人示道以教人,则“一阴一阳之谓道”只能称为“在天为玄”之“阴阳不测之谓神”。阴阳变化之道,仅仅玄之,神之,则无以明之,无以明之,则无以知之,无以知之,则无以行之,是以《易经·系辞上》讲:“神而明之,存乎其人。”譬如阳明携弟子观山中花时所谓:“君未看花时,花与君同寂;君来看花日,花色一时明。”君未看花时,花与君同寂,犹如道虽神但虚行,君来看花日,花色一时明,犹如“神而明之,存乎其人”。

“在人为道”,虽有上述之四义,但归根结底还是以第四义为根,“苟非其人,道不虚行”,书不尽言,言不尽意,“神而明之,存乎其人”,一阴一阳之谓道,阴阳不测之谓神,苟非君子、圣人之大人示道教人,则道只能玄虚而行,神之却不明之。

明日继续参详“在地为化”。

《红楼梦》里的五句话,把人生都说尽了!

《红楼梦》是中国古代小说中的经典之作,不仅在文学上具有重要地位,更是在人生哲学和道德观念方面提供了深刻的思考与启示。下面这五句经典名言,可谓把人生都说尽了,一起来学习一下。一、莫失莫忘,仙寿恒昌。我们每个人来到这个世界上,都是有对应的使命的。只要你找到了它,认认真真的去实现它,完成它,也就可谓无愧于自己的人生了。 修善无上2023-07-28 08:20:490000

修善无上2023-07-28 08:20:490000开放而专注 迟钝而有趣

哟!这是无聊读书会的第490篇原创。艺术家:OctavAngheluta复杂而多变的世界,要如何应对呢?在《跃迁:成为高手的技术》一书中,古典提出了面对世界和自己的“开放而专注”:1.见得人好,经常随喜赞叹。2.找到自己领域的知识源头,并分享。3.不随便崇拜谁。一旦崇拜,以他为顶,你的系统就又封闭了。4.不再认为自己不喜欢、看不懂的东西就是傻的。紫网2023-10-14 12:30:190000《意识量子态唯物主义:捕捉意识波、冻结意识波、编辑意识波、封装意识波、制造意识波、交换灵魂波、上传意识波、贮存脑电波》

摘要:意识波是量子的吗?意识波可上传吗?意识波可交换吗?灵魂波可买卖吗?本文基于当前脑机接口技术和神经芯片植入技术的最新研究成果,以意识量子态唯物主义为视角,对意识波的捕捉、冻结、编辑、封装、制造、交换和上传进行深入探讨。通过阐述意识波的物理属性和特征,以及应用量子理论对其进行解释和分析,进一步探讨了意识波在脑科学中的唯物主义解释。引言:0000何莉莉:嫁豪门43年遭背叛,熬死丈夫后,她报复第三者的手段绝了

灯红酒绿的香港,盛产俊男美女,也盛产富豪。这里既是富人的乐园天堂,也是他们身后那群“三千佳丽”的竞技场。在系列的“宫斗连续剧”中,最惨的莫过这些富豪的“正宫娘娘”们。银行家马伟清的妻子陈美琪就因在孕期不堪小三的嚣张挑衅而流产,含泪与丈夫离婚;歌坛巨星谭咏麟的发妻杨洁薇因为无奈第三者携子“逼宫”,黯然皈依了佛门;伴随富商刘銮雄白手起家的发妻宝咏琴更因不堪丈夫拈花惹草,主动放弃了正宫地位。 晓读夜话2024-02-01 12:09:370000

晓读夜话2024-02-01 12:09:370000