孟子启示录037:怎样才算没人味儿和丧尽天良

导读孟子说,是个人就有一种心,没有这种心,根本就不能叫人,这种心是什么心?怎样一个人才算没有人味儿,才算丧尽天良?为什么说儒家,佛家,道家乃至基督教的圣人们,都在强调善待他人?为什么说所有圣人思想的核心都是对天道求衡四个字的发挥?

想收听上面音频,请点击上面绿圈今天,我们一起精读《孟子·公孙丑上》篇的第六章,先读原文。01孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”02我们还是先用今天的家常话,把这段文字翻译一下。孟子说:“只要是个人,都会有不忍见他人受苦的同情心,先王们正是因为有不忍见人受苦的同情心,才会有不让百姓受苦,怜爱体恤百姓的政治。能够用不忍百姓受苦,同情、体恤他们的心,来施行帮助百姓摆脱苦难的、富有同情心的政治治理天下,就像把天下放在手掌上转动一样那么轻松。我之所以会说每个人都有不忍见他人受苦的同情心,是因为现在有人突然看见一个小孩儿将要掉到井里去,都会产生担心害怕而又同情怜悯的心情。这种恻隐之心的产生,并不是想要和孩子的父母攀上关系,结交对方,也不是想在邻里朋友中间博取一个好的名声,更不是因为自己厌恶小孩的哭声才这样做的。由此可见,人如果没有了对他人的同情心,根本就不能算是个人;人如果没有了羞耻心,根本就不能算是个人;人如果没有了谦让之心,也根本就不能算是个人;人如果没有了是非之心,也就根本不能算是个人。人的同情之心,就是仁的开始之处;人的羞耻之心,就是义的开始之处;人的谦让之心,就是礼的开始之处;人的是非之心,就是智的开始之处。人有这四种德行的开始之处,就好像有四肢一样正常,一样自然而然。自己有这四种德行的发端,而说自己不行、做不到,这样的人,实际上是在自暴自弃。认为自己的君长不行,做不到的人,等于是彻底放弃并且残害了君主。凡是具有这四种美德发端之处的人,知道将它们扩大扩大再扩大,充实充实再充实,那么这些美德就像刚刚燃起会越烧越旺的火,也会像刚刚流出会越流越多的泉水一样。假如不停地扩充这四项发端,便能够足以安定天下,保有天下。可是,假如不肯去扩充这四种发端,连侍奉、赡养父母的事儿,恐怕都做不到、做不好。”03我们应该知道,这一章是《孟子》一书中的名篇,也是孟子核心思想的体现。他老人家告诉我们人性的四个基本条件,以及仁政的源头是什么。生活当中我们经常见有人骂别人“没人性”、“不是个人”,“根本没资格做人”,甚至骂人“丧尽天良。”今天读了《孟子》的这一章,我们应该会心一笑,原来没人性、没人味,不是人的人,缺的是恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心。原来这四种心理是人与生俱来的,是天生就有的,如果人后天把它们给弄丢了,不再有同情心、廉耻心、慈善心和是非心,那就是丧尽天良了。我们判断自己、判断别人有没有人味,能不能算是个人,只要看还有没有这四心就行了。如果都还在,那还算是个人,还有人味。如果没有了同情心,不知道廉耻,不愿意辞让,是非好坏不分,那就是白披了一张人皮,根本就没有人味了。只能算是衣冠禽兽了,更差的人应该是禽兽不如。04我们读完了孟子的这一段告诫,再去延伸和深度思考一下就会发现:儒家强调个仁字,佛家强调慈悲,基督教强调一个爱字。本质上都是要善待他人,要待人如己。善待他人乃至其他生灵,从长远来看,本质上是在善待自己。如果我们读一读儒家的四书,还有佛家、基督教的一些经书,就会明白:无论是东方的圣人还是西方的圣人,都反复地在叮咛我们要善待他人,甚至是大自然中的一切众生。这样我们才有资格,有可能也被别人善待,甚至被神秘而伟大的力量所护佑。更有甚者,在今生结束以后,可以去到天堂,获得永生。反过来就会被伤害,甚至死后堕入地狱或者来生成为畜生和饿鬼。如果我们能够突破古今中外所有圣人的告诫中那些名词、概念、表述上的差异,就会发现一个问题:他们的表述中都暗藏着“天道求衡”这四个字。我想这应该是超越人类意志的天规。05老子说“万物负阴而抱阳”,孔子说“一阴一阳之谓道”。我们有一生必有一死,反过来有一死也应该必有一生,要不然佛陀也不会说“不生不灭”,庄子也不会说“方死方生,方生方死”。既然如此,有一得必有一失,有一荣必有一辱,生于死之间、荣与辱之间、得与失之间必然是对等的、互补的、平衡的,而且是会相互转化的。要不然老子就不会说“反者道之动,弱者道之用,天下万物生于有,有生于无”了。我们在拯救别人的时候,也就注定了他日会被别人所拯救。我们对别人客气谦让时,也注定了日后某个时间点会被别人善待。反过来也一样,我们对别人不客气,我们伤害了别人,在未来的某个时间点也会被别人伤害,别人也会对我们不客气。也就是说,无论我们做什么,暗中都有一个无比强大、无比公正、无比神秘而又无比简单的力量,会给我们做出一个方向相反的回应,或者说用一个反向的力量来对冲与平衡我们所施加的力量。就像大自然用白天对冲黑天,用黑天来对冲白天一样,简单自然而又不可违抗。我们有得就必然有失,有付出就必然有回报,也就是老百姓常讲的“善有善报,恶有恶报”。06读懂了“天道求衡”这四个字,就会明白,没有人会莫名其妙地走运,也没有人会无缘无故地遭灾。百因必有果,百果必有因。如此一来,人就会自然而然自动自发的培养和放大自己的慈悲心、廉耻心、谦让心和是非心。在善待他人的基础上,积累自己的福报,量变以后可以实现质变,可以实现更大的世俗成就,或者实现生命境界的升华。真的读懂了孟子讲的这四端,我们就会小心小心再小心,千万别把自己的天良给弄丢了,别把自己的人味给混没了。在待人接物的时候能够向孟子告诫的那样,扩充、扩充、再扩充,说不定哪一天咱们自己的生命也会升华到那些圣人的境界。

《矛盾论》里最重要的8句话

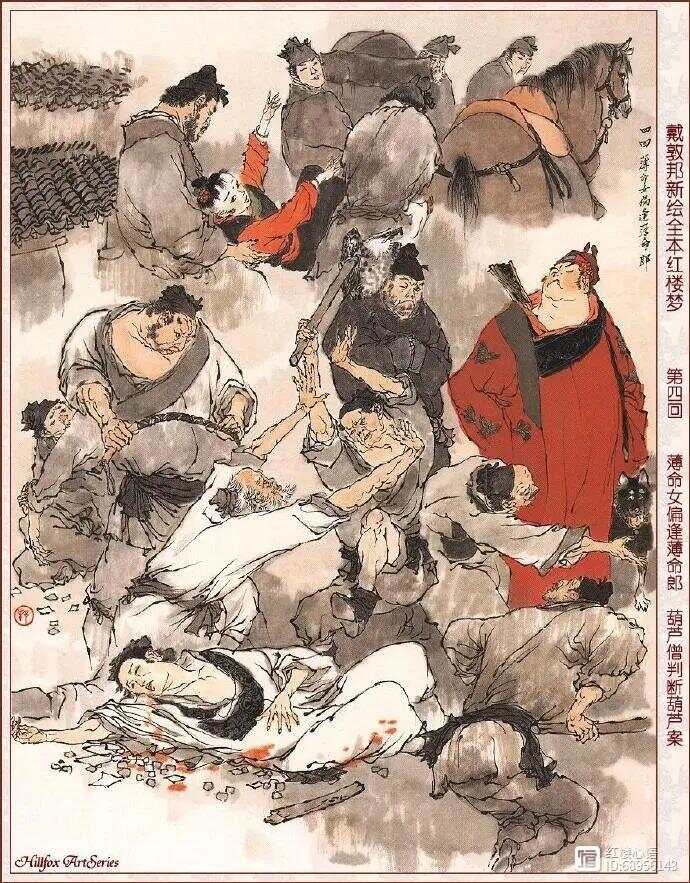

1、事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部,在于事物内部的矛盾性。解读如果一个事物发展的根本原因,似乎是在事物的外部,而不是在事物的内部,那就说明可以把之前认为是外部的东西,加到这个事物、进行合并,以形成一个新的事物整体。这就子就不断的形成了更大的全局了,并且在新的全局中加以解决。0000潘建华详注《红楼梦》/第四回 薄命女偏逢薄命郎 葫芦僧乱判葫芦案

第四回薄命女偏逢薄命郎葫芦僧乱判葫芦案题曰:捐躯(献出生命。)报国恩,未报躯(身体。)犹在。眼底(眼前。)物多情(风物多情。比喻机会不错。),君恩或可待(值得期待。)。(点评:这首回前诗讥讽贾雨村的“奸雄”本质,嘴上说要捐躯报国,实际上一心只想着自己的前程。他徇私枉法,胡乱断案,只是为了讨好贾、王、薛三大家族。) 红楼心语2024-02-27 13:08:150000

红楼心语2024-02-27 13:08:150000她是红楼梦里最标致的丫鬟,身上缺点很明显,但优点也难能可贵

紫网2023-10-14 13:42:060000元春第一次见钗黛二人,是什么态度?答案都在她省亲一回

少读红楼2024-02-10 13:09:270000

少读红楼2024-02-10 13:09:270000