宇文护:作为北周权臣,接连弑杀三位皇帝,为何不选择篡位自保?

说实话全方位评价宇文护是一件很困难的事情。

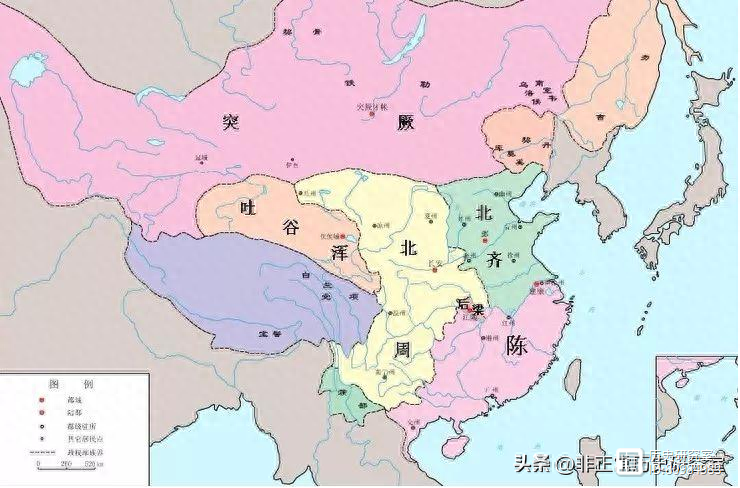

作为西魏北周时期的权臣,宇文护的功劳不仅仅是变魏为周,更重要的是对宇文泰执政以来的富国强兵政策的延续和发展,为周武帝宇文邕灭齐奠定了一个强盛的基础。

为周武帝宇文邕灭齐奠定了一个强盛的基础

反过来,宇文护在北周23年的国祚中当了15五年的权臣,先后弑杀了西魏恭帝元廓、周孝闵帝宇文觉以及周明帝宇文毓,堪称帝王杀手,最终被隐忍多年的周武帝宇文邕所杀。

一般来说,权臣走到这一步就两条路,要么自己先死,要么篡权夺位,否则没有好下场,但宇文护深知内耗误国的道理,即便有僭越之志,但还是没有付出行动,提拔和重用了自己亲信圈以外的人才,他看重的是北周的长期利益,也高估了君臣和解的程度,终致大祸。

宇文泰的一生是极为矛盾的一生,这一点从他掌权的时候就开始了。

西魏恭帝三年(556年),宇文泰巡游泾州途中一病不起,自知大限已到,连忙招自己的侄子宇文护嘱托后事,让宇文护掌权。

北魏分裂后,宇文泰和高欢各自扶持出西魏和东魏

对于突然的掌权,宇文护是非常懵的,他从来没想过这事,也没有一丁点的思想准备,宇文泰也是如此。

要知道宇文泰之前对于权力的传承这件事也没有任何的准备,自己才年过五十,正当壮年,但说病倒就病倒了,更要命的是自己的嫡子宇文觉不过15岁,难掌大任,想来想去,自己最为出色的侄子宇文护或许是他唯一指望得上的人。

虽然名为叔侄,其实宇文护只比宇文泰小6岁,44岁的他正是人生中最成熟的时候,加上这些年来南征北战,为宇文氏的基业立下了汗马功劳,是宇文泰最好的权力继承人。

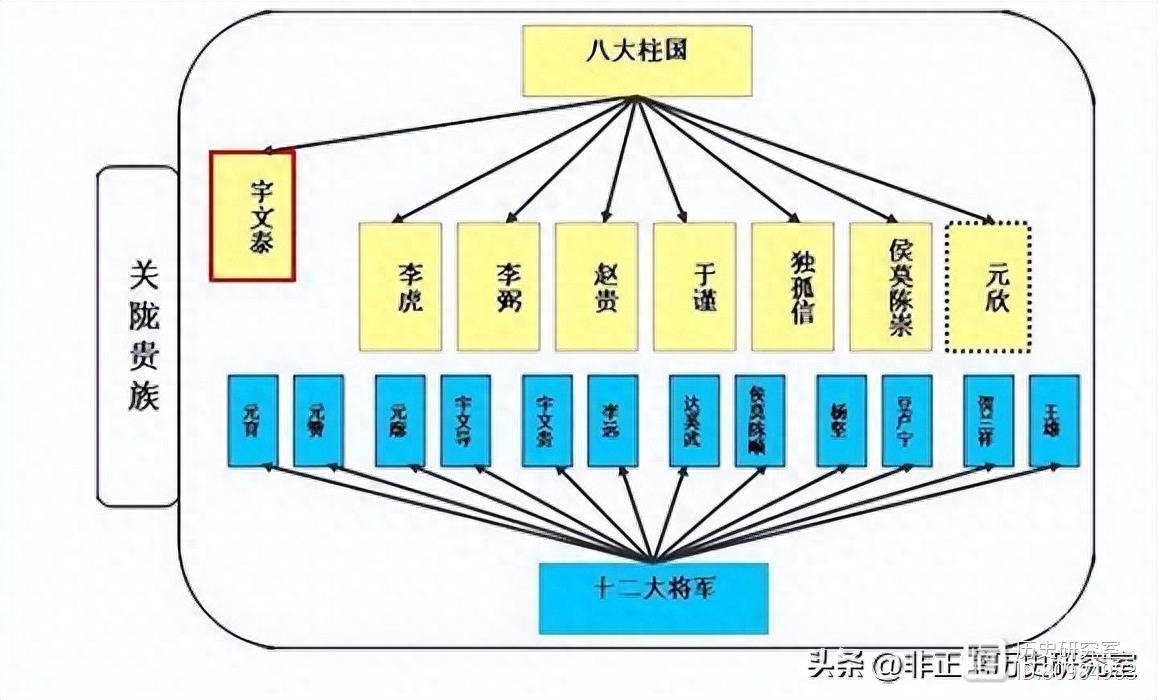

就这样,宇文护成为西魏的最终决策者,但他的权力一点都不安全,虽然宇文泰一手创立西魏,但只是西魏的八柱国之一,与其他柱国在礼仪待遇上保持相同地位,终宇文泰一生,他与其他柱国大将军之间在地位上都保持了这种相对平等的关系。

而宇文泰之所以可以掌权,其实是双方共同选择的结果,本质上就是西魏各个势力共同推出的大盟主而已。

但随着宇文泰的去世,宇文护的威望不足以威慑其他人,毕竟大盟主没了,掌权人理应在其他柱国之间选择,凭什么还是宇文家掌权?

西魏八柱国

既然权力的根基不稳固,那就有被推翻的可能,既然如此,何不在这个事情出现之前就稳定自己的权力呢?

宇文护直接找来西魏的大司徒于谨做帮手,于谨早年就跟随宇文泰,是宇文泰的重要助手,和宇文护也一同共过事,和宇文家渊源很深,况且于谨不仅仅是大司徒,也是八柱国之一,名分上和宇文泰的地位相同。

于谨也知道宇文护现在的处境,也知道宇文护一旦掌权失败,整个宇文家就会灰飞烟灭,于是坚定地支持宇文护掌权,而且宇文泰外甥尉迟纲任中领军,掌宫廷宿卫,其他柱国一看,曾经和宇文泰平起平坐的于谨都甘愿臣服,其他人也不好说什么,只能捏着鼻子承认了。

可以说正是因为于谨的支持,才让宇文护能够顺利接手了权力。

但事情还没完,虽然宇文护定下了执政的名分,但并不意味着宇文氏从此可以高枕无忧了,毕竟西魏皇帝元廓还在,名义上还是皇帝,只要他在一天,就有人可以利用元廓来反对宇文氏的统治。

可以说从宇文护掌权开始,元廓的命运就此注定了。

当然这也是宇文泰曾经的想法,宇文泰入关后到去世这段时间里,通过率队出战、人事布局、躬亲国政让自己成为绝对的掌权人地位,同时开始对武川系以外的势力赐姓宇文,为篡位做准备。

如果宇文泰能多活几年,那么变魏为周应该能平稳进行,可惜突然去世,变魏为周的大任交给了宇文护。

西魏恭帝四年(557年),西魏恭帝元廓禅位于宇文泰的嫡子宇文觉,西魏灭亡,北周建立,不久元廓被杀,这是宇文护弑杀的第一位皇帝。

北周初期

接下来宇文护又接连诛杀了赵贵、独孤信两位柱国,彻底巩固了宇文家的权威。

赵贵、独孤信是当时最有可能对宇文护构成威胁的,因为他们横跨了多个势力。

其中赵贵是宇文泰的同乡,同在贺拔岳麾下任职,属于根正苗红的武川系一派,同时他又是关陇大族天水赵氏的代表,手下可用的有赵洵、赵度、赵演、赵昶等等,还有同郡的天水姜氏,如果赵贵要起事,很可能会有大波关陇本土势力追随。

独孤信也是如此,他也是宇文泰的同乡,又单骑加入孝武西迁的洛阳胡汉士族部队,之前还是贺拔胜荆州兵团的骨干,是杨忠的老上级,与崔谦共事一主,又曾在北魏末年与短时间同镇荆州的韦孝宽交好,而他本人在六官改革萌芽阶段便任大司马,势力很强。

变魏为周后,宇文氏成为北周无可争议的权力家族,其他柱国权力自然收缩,尤其是赵贵,暗中和独孤信谋划诛杀宇文护,还勾结了元魏皇族势力。

可惜关键时刻,独孤信退缩了,赵贵少了一个重要的帮手,自然不敢轻举妄动,谋反就要做到底,不然就给人落下把柄,果然不久,赵贵的图谋被人告发,宇文护直接诛杀了赵贵,独孤信自然也被牵连,被罢官归家,不久就被逼自尽。

宇文护能果断拿下赵贵,并逼死独孤信,对于北周政权也是大功一件,极大地震慑了其他柱国,当然宇文护也最大程度限制了打击力度。

“其贵、通、兴、龙仁罪止一家,僧衍止一房,余皆不问。”

宇文护打击力度如此之小,自然是延续宇文泰时期团结一切可以团结的力量政策,对于北周来说无疑是利大于弊的,至此北周朝政尽归宇文氏所掌控。

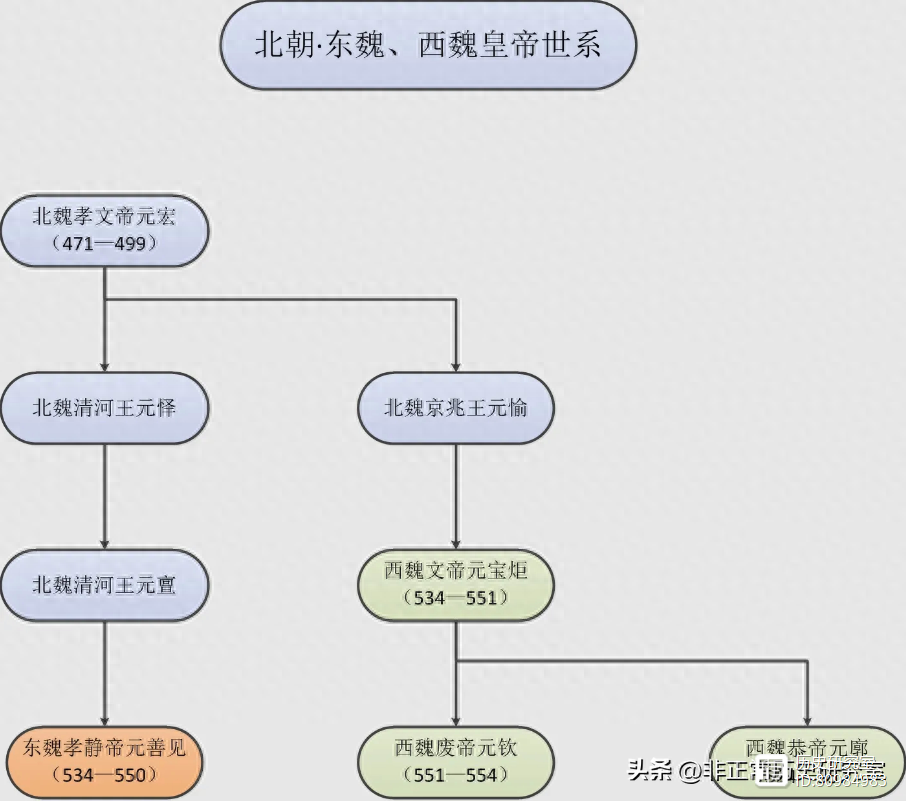

东魏和西魏皇帝世系

但刚让宇文氏掌权,宇文护却面临新的问题,这就是他亲手扶立的皇帝孝闵帝宇文觉想要除掉他。

至于原因也很简单,就是他觉得宇文护专权,身为皇帝,却丝毫没有权力,仿佛和西魏恭帝元廓一样,只是宇文护手上的傀儡而已。

此时的宇文觉不过16岁,再加上身边人李植不断地蛊惑,说宇文护想要篡位,热血上头的宇文觉越来越觉得宇文护想要害他,于是在皇宫里训练武士,目的自然是诛杀宇文护。

这件事也被宇文护得知,立马赶走了李植等人,但这个行为让宇文觉更加笃定自己内心的猜测,坚持要调回李植,不管宇文护如何劝诫,宇文觉就是不听,而被赶走的这些大臣也准备通过政变诛杀宇文护。

同年,失去耐心的宇文护直接废了孝闵帝,改立宇文泰长子宇文毓继位,这就是周明帝,至于孝闵帝不久就被宇文护所杀,这是他杀的第二位皇帝。

宇文毓外表文弱,其实心里极有主见,也不肯处处听命于宇文护。

武成元年(559年),宇文护上书,说要归政于周明帝,当然这个“归政”也仅仅是回到普通政治形态中的君相分权而已,并不是说宇文护彻底对行政之事撒手不管了。

周明帝会甘心大权旁落吗?自然不甘心,归政之后就开始插手朝政,也让宇文护感觉到了危险。

武成二年(560年),宇文护毒死宇文毓,改立宇文泰的第四子宇文邕继位,为周武帝,至此宇文护已经弑杀了三位皇帝。

周武帝

有了孝闵帝的前车之鉴,周武帝自然忌惮宇文护,也不敢有所行动,采取了韬光养晦的策略,而且在日常上极力讨好宇文护,任凭宇文护专权,但暗中却在慢慢积聚力量,寻机诛杀宇文护。

建德元年(572年),周武帝成功诛杀宇文护,至此一代权臣陨落。

那么问题来了,宇文护废立三帝,为何不自己篡位呢?这就是宇文护的矛盾之处,因为他只想做周公,并不想当司马懿。

宇文泰当年把权力交给他的时候只嘱咐他完成宇文氏的理想,并没有说要他辅佐自己的儿子,宇文护完全有理由取而代之,而且宇文护也有这样的实力,变魏为周的时候就有了称帝的权威。

但他却谨守本分,没有走出那最终的一步,他知道自己权力来自于叔叔宇文泰,而且他和宇文泰的感情真的很深厚,建立北周后也是选择叔叔的儿子来继承皇位。

先选了宇文觉,在宇文觉被废以后,又选了宇文毓,但宇文毓同样让他不安,他又废宇文毓改立宇文邕。

可惜既然选择做权臣这条路就要防备来自于皇帝的猜忌,哪怕有宇文泰的遗命傍身,也改变不了皇帝对权臣的天然排斥,宇文护为了自身安全,只能除掉对自己有猜忌之心的皇帝,但除掉的皇帝越多,皇帝对他的猜忌就越重,猜疑链就此形成。

宇文护想要当周公,别人却把他当司马懿

到了这里,只要他不当皇帝,就有被杀的风险,而且这个风险越来越大,在宇文护眼里,连杀三位皇帝只是出于自身安全的考虑,但在周武帝眼里,深怕自己是第四个,于是只能小心翼翼地隐藏自己的谋划。

可以说周武帝谨小慎微十几年,为的就是如今终于换来他放松戒备的那一刻。

有人说宇文护缺乏军功傍身,尤其是主政之后和北齐的三次战败消耗了他作为权臣的威望,事实上这根本不是原因,南齐齐明帝萧鸾成为辅政大臣之前也没多少战功,甚至远远不如在于谨攻陷江陵时担任前部先锋的宇文护,但萧鸾上位后立刻开始谋逆之举。

齐明帝萧鸾诛杀宗室那叫一个狠

宇文护从变魏为周开始到第一次和北齐作战,有7年的时间没有用兵,在这7年的时间内,宇文护的军功尚未受损,完全可以在废孝闵帝与行政权力回归明帝的这段时间行萧鸾之事,大剪政敌,完成篡位,更何况与宇文护关系密切的贺兰祥、尉迟纲都没有去世,此二人皆掌兵,且在禁军内势力很强。

宇文护之所以不篡位,最根本的原因就是深知内耗误国的道理,作为非宇文泰的直系后代,他篡位意味着要对宇文泰直系后代及其同情者的斩尽杀绝来弥补合法性的缺失,如此大的内耗后势必会打击宇文家的整体实力,以及北周的整体国力。

不仅如此,宇文护还大幅度提拔宇文泰直系后代,包括宇文宪、宇文直、宇文招、宇文盛、宇文纯等等,其中宇文宪和宇文直更是独自领兵过,宇文宪还身兼大司马、小冢宰和雍州牧数项军政要职。

毕竟想要篡位,首先得干掉宇文泰的儿子们,剪除宇文宪等人才对。

形成对比的就是萧鸾,萧鸾篡位之前大肆屠杀齐高帝、齐武帝一系的儿子们,几乎干掉了萧道成所有的子孙。

说实话,周武帝虽然诛杀宇文护,但承认宇文护为北周所做的一切,事后回复宇文护及其诸子原来的封爵,还将宇文护重新安葬。

宇文护被杀五年后,北周灭北齐,一统北方

于公来说,宇文护的功绩无可比拟,在宇文泰突然过世嗣子年幼的情况下,独掌大局,延续并发扬了宇文泰时期富国强兵的政策,让宇文氏的权力得到了巩固,对北周政权功大于过。

于私来说,要不是宇文护的扶立,他这位不是嫡子也不是长子的人也当不上皇帝。

可惜宇文护被周武帝的隐忍所迷惑,高估了君臣和解的程度,终致大祸。

中越战争唯一一场白刃战

众所周知,长达20年的越战中,越南之所以能抵抗美军的入侵,获取最终的胜利,中苏两国发挥了巨大的作用。单是无偿援助的物资,我们就给了200多亿美元。期间还帮助越南建造了不少军工设施、修建基础设施,还帮其训练军队,守卫防空。然而,战后,白眼狼的故事还是上演了。为了讨好苏联,获取更多军事支持其称霸东南亚,越南悍然入侵我国边境,打伤边防老百姓和官兵,侵占我们南沙岛屿。 喵妹畅谈2024-03-06 12:08:040000

喵妹畅谈2024-03-06 12:08:040000江河淮济为四渎,济水去哪儿了?

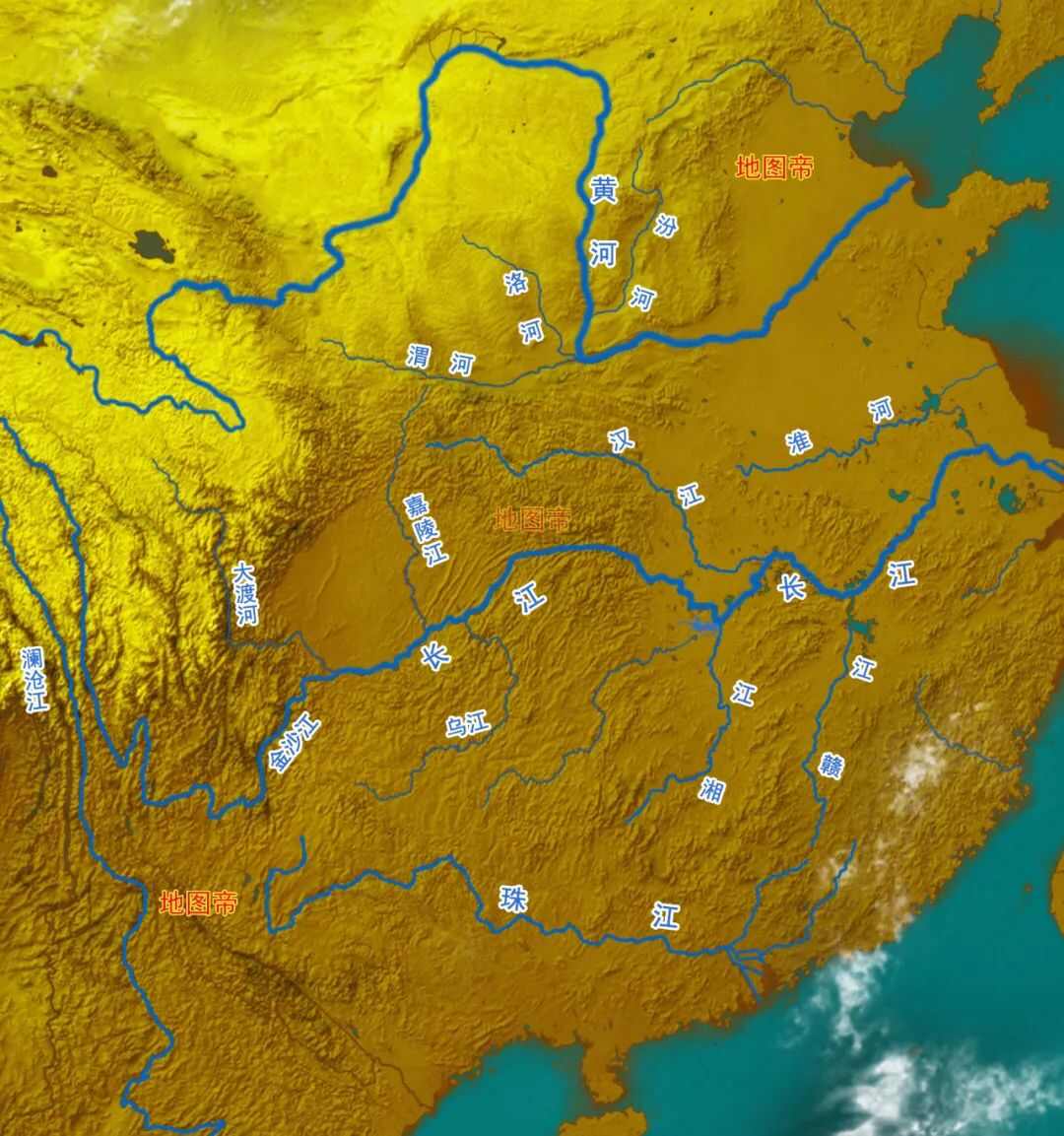

古代“四渎”即“江河淮济”,“江”是长江;“河”是黄河;“淮”是淮河;“济”是济水。“四渎”是我国四条由西向东入海的大河,如今长江、黄河、淮河仍在,济水为何不见了踪影,济水去哪儿了?古代帝王为表功德或祈福,往往祭祀天下名山大川,比如五岳和四渎。四渎中的济水,穿黄不浊,三伏三见,相当神秘。 地图帝2024-02-18 13:14:510000

地图帝2024-02-18 13:14:510000霍去病之死,是星子陨落,是历史的遗憾

作者:青灯卫子夫本就是一个出身低贱的歌女,可是就是这样的身份,却有着撼动历史独一无二的嫁妆。一个是弟弟卫青,一个是外甥霍去病。这两个男人,在汉朝,乃至在后世千百年,依旧有着无人可比的功绩。作为历史的遗憾,霍去病一定榜上有名。他在最好的年纪,有着旷世的功绩,却也将自己的传奇戛然而止。23岁的霍去病,达到了男人一生最高追求,且给后世留下一个永远不可能逾越的大山。 写乎2023-07-30 14:59:290000

写乎2023-07-30 14:59:290000到底该给刘禅贴什么样的标签?

文/子玉准确来说,刘禅不是傻子,也不是昏君,而是庸主。至少,历史上的皇权与相权之争就没有发生在蜀汉,这就已经说明了刘禅是一个大局观很强的人。从秦朝开始,君权与相权就是一个长期的博弈过程——秦王嬴政和相邦吕不韦的斗争让整个秦国经历了一场地震,刀刀见血;汉惠帝刘盈面对与老爸刘邦一起打天下的功臣派们只能垂拱而治;汉宣帝对于霍光对汉帝国的全面渗透只能打碎牙和血吞,忍着... 子玉史院2023-07-28 16:37:280000

子玉史院2023-07-28 16:37:280000赫赫宗祖——神话传说、典籍记载和考古对应新解 目录

赫赫宗祖——神话传说、典籍记载和考古对应新解目录第一章远古的记忆:神话与传说一、盘古开天地——人脑进化历程的炼狱般的记忆二、钻木取火——人工取火技术之记忆三、构木为巢——巢居之记忆四、女娲造人——女娲本是尼人母五、女娲补天——第一次大洪水和大地震的记忆第二章燧人氏与燧皇文明一、古人类(古喜温动物)的南北大运动 澴川黄饮冰2024-02-06 13:05:290001

澴川黄饮冰2024-02-06 13:05:290001