刘宁丨诗教与自然——中国古典诗学的精神传统

诗教与自然

——中国古典诗学的精神传统

文丨刘宁

今天非常荣幸能与同学们一起分享中国古典诗学带给人心灵的陶冶和感动,我们今天的题目是《诗教与自然:中国古典诗学的精神传统》。

进入这个话题之前,我们先说几个问题。世界上艺术的种类非常多,但中国的艺术大体上来讲可以分为古典艺术和现代艺术。当我们说一首诗是不是好诗的时候,其实背后隐藏着一个艺术标准的问题,就是我们是用什么样的标准来看待诗歌,但这不是一概而论的。我们今天越来越重视古典了,但毕竟我们与古典有一个很长的、很深的断裂,所以有时候我们对什么是中国的古典,什么是中国传统最精要的东西,还是比较茫然。

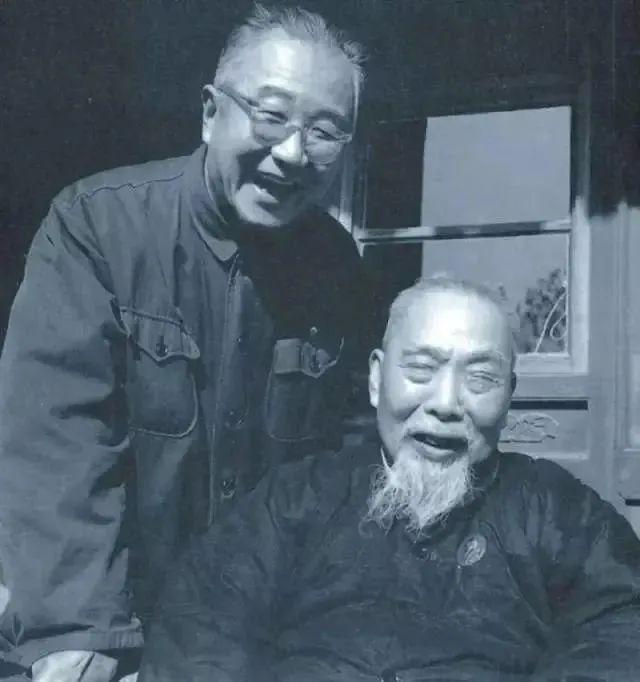

今天大家可以通过各种方式来学习古典,其中非常重要的就是学诗。儒家就非常重视诗教,但生活在今天的我们很难体会这一点,诗离我们的生活太遥远了。我们在表达自己的思想和感受时,已经越来越缺少诗的浸润,而那些受过比较深的古典诗学教育的前辈,情形就不是这样。比如启功先生,他是国学大师。诗对启功先生来讲就特别重要,他晚年与一些国学修养很深的老朋友,常常通过诗歌来交流。

启功先生(左)与他的老师陈垣先生合影

还有一个例子,大家知道新中国成立前的无锡国专是一个培养国学的重要学校,它培养出一大批非常优秀的学者。我认识两位从无锡国专毕业的老先生。这两位老先生毕业后多年未见,而且彼此在“反右”“文革”等政治风浪里面受尽折磨、九死一生。改革开放后,有一次在外地开会时两人重逢,他们当时特别激动,在宾馆房间里坐下来,多少年没见了,久别重逢,从何说起呢?他们就先一起用当年在无锡国专学过的吟诵方法一起背诵了韩愈的一篇古文,吟完以后两个人泪流满面,然后才开始谈别后的种种。这个故事是其中一位老先生讲给我的。我特别感动,这就是古人所说的诗教。

对于他们来讲,人生的悲欢离合,种种精神的体验,是通过诗歌来寄托的,或者是用一种诗的方式来寄托。他们浸润在诗的表达里面。这样的人生是一种文雅的人生,它比那种质朴的、白话的人生要丰富得多。但这种生活离我们今天太远了。这也是我们今天为什么不理解儒家重视诗教的原因。我们看民国时代的人物照片,觉得他们的风度非常好,也许他们那个时代的人所做的成就已经被我们超越了,但是那些人站在那里,就给人一种文雅的、优雅的感觉。这种气质是与诗有很大关系的。这些人从小的教育里,有古典诗歌的教育,很多人不论从事什么职业,诗歌教育的影响都没有完全淡忘:当他愤怒的时候,当他快乐的时候,他们的表达里都有诗意。但在现代生活中,我们的教育里面,诗教弱化了。这在很大程度上,影响到我们的立身处世,影响到我们感知和理解世界的方式,在我们的表达里,越来越缺少诗意的浸润。

无锡国专三十七年度(1948年)毕业纪念留影

(二排右三为冯其庸先生)

我们今天应该努力恢复诗教的传统,而这首先要体会什么是诗教,什么是诗歌带给我们的美好陶冶。这就涉及古人是如何评价一首诗歌好坏的。我认为古典诗歌有三个最核心的艺术标准:第一是这首诗要有意境,第二是这首诗要合于自然之道,第三是这首诗要有温柔敦厚之美。

下面我们来具体讲第一个问题——意境。古人评判一首好诗的标准是:“诗家之景,如蓝田日暖,良玉生烟,可望而不可置于眉睫之前也。象外之象,景外之景,岂容易可谈哉!”由此可见,诗为什么让人有修养?因为诗让我们的表达更加温润。所以,当我们想去体会一首诗的时候,我们就不能够太着实。我刚开始学诗的时候,曾经有一个老先生给我打过一个比方。他说读诗时的感觉就像手里捉着一条活鱼,如果捉得太紧,那鱼一挣脱就跑掉了,可是放得太松,又捉不到,所以松紧度必须恰到好处,读诗也是如此,既不能太紧也不能太松,这就是读诗的火候。这是我们接触一切古典艺术都要去不断体会的东西。那什么样的火候才既不太紧也不太松?我们来看两首诗,一首是古人认为的好诗,另外一首是古人认为不太成功的作品。

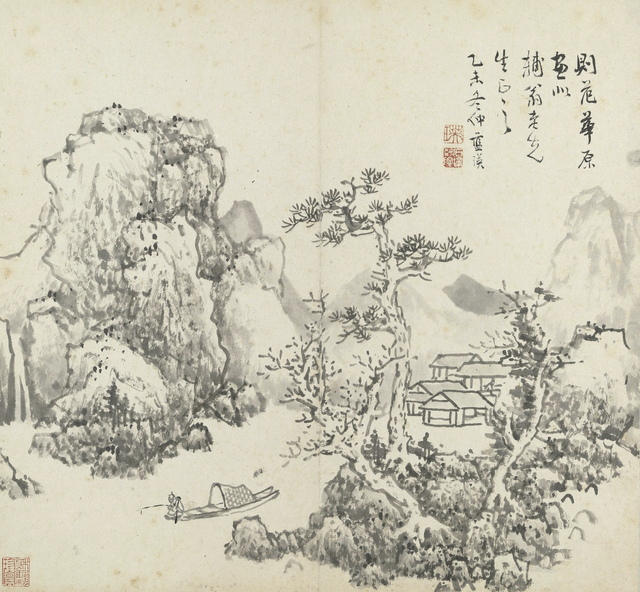

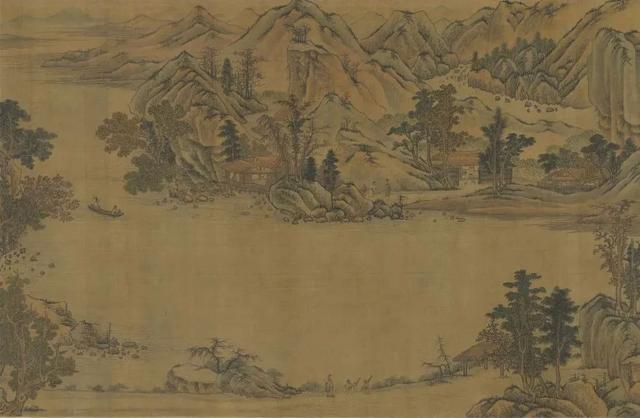

明 蓝瑛 《山溪垂钓》

现藏于台北故宫博物院

第一首诗是晚唐大诗人李商隐的《嫦娥》。传说中嫦娥和后羿是夫妇,有一天后羿得到两份长生不老药。回到家以后,嫦娥趁后羿不注意把两份丹药都吃掉了,吃完后由于药力太大,嫦娥不仅长生不老,而且成仙了,于是身轻如燕地离开人间的世界,飘到月宫。到了月宫,她发现这虽然是一个神仙的世界,可那里太寂寞了。但是,嫦娥为什么会感到如此寂寞呢?这不是她自己偷吃丹药造成的吗?所以,古人提到嫦娥的时候常常有一种批评的口气,认为她是咎由自取,可我们看李商隐这首诗却是这么写的:

云母屏风烛影深,

长河渐落晓星沉。

嫦娥应悔偷灵药,

碧海青天夜夜心。

“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉”这两句诗表达的是嫦娥在月宫里面度过了一个不寐的长夜,这就是写嫦娥的寂寞。三、四两句说“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”,这是解释前面嫦娥为何会度过不寐之夜——她一定是在为偷灵药而悔恨:自己偷了灵药,但过的是一种如此痛苦和寂寞的生活。大家要特别琢磨最后这个“心”字。如果我们把它换成另外一个字,例如“碧海青天夜夜悔”“碧海青天夜夜悲”“碧海青天夜夜痛”“碧海青天夜夜思”等等,这样更换好不好呢?显然,都不好,它们都不能表现“心”字所表达出来的意味。这个“心”字里面包含着悔恨、痛苦、思念,甚至还有一点由思念而焕发出的甜蜜回忆。这种意境就是所谓的“诗家之景,如蓝田日暖,良玉生烟,可望而不可置于眉睫之前也”。这是古人作诗追求的一种境界。

唐寅《嫦娥奔月图》

纸本设色,明,46.1 x 23.3厘米

现藏于台北故宫博物院

接下来我们看第二首诗,刘禹锡的《柳枝词》:

清江一曲柳千条,

二十年前旧板桥。

曾与美人桥上别,

恨无消息到今朝。

如果按照我们今天的标准,这首诗已经是一首不错的诗了,平仄也合,用词也比较平顺,但是这首诗在古人看来并不是好诗,因为它言尽意终,没有什么回味的地方。“曾与美人桥上别,恨无消息到今朝”当然表达了一种思念之情,但除了思念,其他什么都没有。这就不像“碧海青天夜夜心”,除了思念之外还融汇了那么多复杂的情感。这就是好作品和坏作品的差别。

唐寅《金昌送别图》(局部)

纸本设色,明,21x132厘米

私人收藏

宗白华先生对意境有一个分析。为什么一首诗能够给人陶冶,为什么一首诗里面有意境是不容易的?因为意境必须“化实景而为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化,这就是'艺术境界’”。什么是人类最高的心灵?其实,并不是只有康德、黑格尔那些具有复杂的逻辑抽象思辨能力的人才有最高的心灵,我们要从一种人生的境界来理解这种最高的心灵,从一种领悟中去体会。对于人生的境界,思想家们其实已经有很多论述。一般的人生下来就处在一个功利的境界里面。而在功利境界之上是道德和审美的境界。为什么在中国古典的艺术中,诗歌和散文这两种艺术形式是最高的?为什么古典小说在中国传统的社会里面不像诗文那样受重视?有一次,一位研究中国古典小说的老先生跟我聊天,他说他做了一辈子的小说研究,最后发现小说离不开酒色财气。这说明古典小说一开始是在功利境界上,大家可以想一想《水浒传》《三国演义》是不是都这样。但是,诗歌从一开始不是立足于功利境界,而是立足于道德和审美的境界。

说到小说,《红楼梦》在中国小说作品里面非常特别,因为《红楼梦》是以道德和审美的标准来进行创作的,它是以诗的标准来要求自己进行创作,而不是以市井小说的标准。我们知道古代不少市井小说,里面讲的全是市井生活里面的勾心斗角的事情。如果我们看《红楼梦》,就会发现里面描述的人的最好境界是天地境界。所谓天地境界,就是超越我们现实人生的境界。

清 孙温《贾宝玉奇缘识金锁》

现藏于旅顺博物馆

我们看贾宝玉,如果从功利的角度来讲,贾宝玉的人生是非常成功的,他生活在一个如此富贵显赫的家中,衣食、功名这些人生问题在他那里都不是什么困难的事情。从审美境界来说,世上富贵之家何其多,但并不是所有生活在富贵之家的公子都能生活在这天上人间诸景齐备的大观园的。功利境界与审美、道德境界在贾宝玉那里都得到了实现,那贾宝玉能够满足吗?不能。他经常会有一种失落的感觉。所以,最后贾宝玉顿悟了,被一僧一道带走了。那么,贾宝玉的那种领悟是什么?他领悟到人生可能有一种难以克服的痛苦。大观园里的人说贾宝玉是一个呆子,时常没人在跟前,就自哭自笑,看见燕子,就和燕子说话,河里看见了鱼,就和鱼说话,见了星星、月亮,不是长吁短叹,就是咕咕哝哝的。但我们不能据此说贾宝玉是一个不正常的人,其实他是一个有领悟的人。那古典诗歌中最好的作品也会写这种领悟。

首先,我们看王维的《送元二使安西》:

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

这首诗有一个很明朗的背景。“渭城朝雨浥轻尘”描写的就是一个天清地朗的背景,这是雨后清澈的早晨。这种雨后的清澈也是很多古典诗歌喜欢写的。大家可能知道日常生活中有一个说法,叫“有钱难买水中色”。是说人的衣服可以争奇斗艳,但衣服沾上水时的那种色彩是最难买的,因为这种美丽的颜色是短暂的,它不是永恒的,水干了以后,它也就消失了,它不可能再被复制。所以,最美好的东西都是短暂的。“渭城朝雨浥轻尘”,是雨水刚刚把清晨洗净的那一刻,太阳还没有完全升起,水汽也还没彻底蒸发,这时的清晨最为美好。这里可以看到古典诗歌的心灵是非常敏锐的。杜甫的诗“晓看红湿处,花重锦官城”,大家可以想象一下清晨的露水滋润过的花朵的那种美好。

王维《千岩万壑图》(局部)

绢本设色,唐,31.5 x 705.9厘米

现藏于台北故宫博物院

王维给这首诗设计了一个非常明朗的背景,而不是一个凄风苦雨的背景,不是一个“漫天风雨愁煞人”的背景。可是他在这样明朗的背景下写的是什么?是离别时心中的那一丝惆怅:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”这就是大诗人和一般小诗人的差别。小诗人写一种痛苦情绪的时候,他通常会放在一个悲伤的环境中写。晚唐诗人郑谷就曾写道“数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”,这就是在一个特别萧瑟、悲凉的背景环境下,我和我的好朋友分开了。但大诗人不这么写,他要在人生最美好的环境里去写离别时的那一丝惆怅。“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,多么美好的一个早晨,可是人间再好,景色再美,还是难掩我心中的那一丝失落。所以,这一丝失落是人最高心灵的领悟。离别在古人那里有一种人生短暂的含义在里面,因为古时候不像我们今天这样交通发达、联系便捷,所以朋友分别之后,这辈子是不是还能见面是很难说的。因此,古人为什么那么伤感离别,实际上是一种对人生短促的伤感。人生短促的无奈,不是任何人世间的成功、顺利、快乐所能消除的,这种领悟,正是最高心灵的触动。

我们再来看李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

袁耀《扬州四景图》(之一)

绢本设色,清,57 x 66.1厘米

现藏于北京故宫博物院

在唐朝人心中,扬州相当于我们今天的巴黎和纽约这样繁华、富庶的地方。所以当时有诗曰:“天下三分明月夜,二分无赖是扬州。”那孟浩然是如何去的呢?“故人西辞黄鹤楼”,完全是模仿仙人乘鹤离开黄鹤楼这样一个场景来构思孟浩然离去的画面。古人还有一句诗叫“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”。这是一件多么快活的事情,而且“烟花三月”也是一年之中最好的季节。所以,李白送孟浩然去广陵是“烟花三月下扬州”, 它本身不是一件倒霉的事情,不是一件令人伤感的事情,而是令人特别快活的事情。可是尽管如此,诗人却还是带着忧伤:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”诗人站在江边,依依不舍地看着故人远去的小舟融化在天水不分的世界里。这首诗的诗意最后落在天水相接、碧空无际的这样一个场景。在最明媚的时空里,融进了诗人的那一丝惆怅。这就是大诗人写出的一种人生的情感,一种对人生的领悟,这就是意境。

下面我们讲意境的形成和历史感。我们中华民族是一个有着悠久历史的民族。在我们的传统里面,历史感是非常丰富的。我们看杜牧的《江南春》:

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

超揆《杜牧诗意图轴》

绢本设色,清,62.8 x 31.9厘米

现藏于台北故宫博物院

这首诗第一句写出春天的美好:“千里莺啼绿映红”,繁花似锦,这是多么美的江南春景啊!第二句“水村山郭酒旗风”是写江南有很多酒楼,酒楼前的幌子(招牌)在风中飘扬。大家想一下,这首诗写的是春意,但为什么要突然写到酒楼呢?因为春意只能来自人的心灵,一个有心情体会春天的人才能体会到春天的美好,而要体会春天,首先要悠闲。江南这个地方为什么能让人感觉到春意盎然,并不是仅仅因为它的植被特别丰富,而是在江南有很多懂得欣赏春天的人。白居易曾说对于人间美景是“贫穷心苦多无兴,富贵身忙不自由”。那些穷困的人整天为生计奔波,没有兴致去欣赏美好的景致,而那些很富有的人却整天忙于酒桌应酬,顾不上去欣赏春天,所以欣赏春天的人既不能太穷,也不能太忙,要比较优裕和闲适。那这些人在哪里?就在这“水村山郭酒旗风”里。诗人把这个场景说出来,于是这江南的春意又增了一分。

那大家再想三、四两句,为什么一首写春天的诗里面,会出现“南朝四百八十寺”呢?好像是风马牛不相及。对这首诗有一个解释说,结尾两句暗含了诗人对南朝佛教过于兴盛的批判。但这种解释基本上是错的,因为跟这首诗的诗意一点关系也没有。我们要知道寺庙、寺院在江南的生活里面扮演着一个什么样的角色才能理解诗人此处所写的用意。

杜牧还有一首诗:

十载飘然绳检外,

罇前自献自为酬。

秋山春雨闲吟处,

倚遍江南寺寺楼。

前两句是描写诗人在南方生活的体验。他说在江南生活的这十年间无拘无束没有人管他,也没人陪他喝酒,但他说没关系,这么美好的地方他一个人喝酒就足够了。“秋山春雨闲吟处,倚遍江南寺寺楼”,他说闲暇之时遍游江南的寺院。在江南的山水之间,最美好的景致往往会有寺院。

佚名《秋山萧寺图》(局部)

绢本设色,南宋,41.7 x 237.2厘米

现藏于上海博物馆

古人有句话说“天下名山僧占多”,寺院的修建是很会挑选地方的。既然最美好的地方有那么多寺院,所以“南朝四百八十寺”便不仅将花红柳绿的景色描写出来,更把闲适的心情带出来。读到这里,这首诗已经很美了,但我们还可以再思考一层。杜牧主要的生活重心是在北方,北方的城市,很多都是政治城市,在政治城市里面,最美好的景色都是皇家园林,私人园林很少,这也是官僚社会的一个特点。在北京,私人建造房子都必须按照定制,并不能随心所愿,而房子的规模和定制是与你在官场上的级别、身份相对等的。所以,对杜牧来讲,江南对他敏感心灵触动的还有林林总总的私人建筑。

明 徐贲《狮子林图册:师子峰》

现藏于台北故宫博物院

古话说“上有天堂,下有苏杭”,苏杭的美不仅在其美丽的山水,而且还因其无比丰富的人文建筑。而这些人文建筑又与山水相得益彰。苏杭的园林都是文人士大夫按照自己的心意建造而成的,这些园林反映了士大夫优雅的趣味、闲适的心境,而这在北方并不多见。这一点带给杜牧无尽的触动,所谓“南朝四百八十寺”,其背后也表达着对这些历代由文人士大夫努力建造的人文建筑的一种美好的感受。所以,一个人心中的春天当然是很好的,但是“水村山郭酒旗风”则是一批人心中的春天,而“南朝四百八十寺”又是无数代人心中的春天。因此,江南的春色又岂是其他地方所能比拟的?这才是古人所理解的意境。这个意境要靠历史去培养,这也是古典艺术在平淡之中的深意。

刚才我们讲了意境,现在我们讲自然。中国古诗最美好的境界之一就是这首诗体现了对自然的领悟。古代最能体现这一点的诗人有陶渊明、王维和李白。

首先,我们简单分析一下什么是自然。“自”就是自己,“然”在古汉语里面的意思是样子,所以“自然”的意思就是像你自己的样子。这是中国文化的精要所在。古人认为一个人活得像你自己的样子是最难的事情,最不容易达到。我们何以知道我是谁,又是通过何种方式知道我是谁?一般而言,我们都是从别人的最里面知道自己,但每一个别人在说我们的时候,其实都是带着他自己的立场,因此是带着偏颇的,他们并不可能完整地呈现出我们。因此,什么是真正的自己?这是一个非常困难的问题。不论是老子的哲学还是庄子的哲学,它们主张的自然思想都对中国人有深刻的影响。所以,我觉得作为中国人,对老庄的哲学我们应该有更加深入的领会。

张路《老子骑牛图》

纸本设色,明,101.5 x 55.3厘米

现藏于台北故宫博物院

关于这一点,我在与国外学者交流的时候有特别深刻的触动。西方人看我们中国及周边国家的文化,会有一种东亚文化圈的感觉。法国汉学家汪德迈就曾说过东亚这个文化圈很有特点。他认为中国、日本、朝鲜、韩国、越南组成一个东亚儒学文化圈,而这个文化圈的人有几个共性:第一,他们曾经都信奉儒家思想;第二,他们都使用汉字;第三,这个文化圈里面的人吃饭都用筷子。但是我认为我们东亚文化圈内部还是有差异的:对于老庄这种自然思想的领悟,中国人远远超过日本人、韩国人、越南人。老庄精神思想也深刻地影响着我们的艺术表达。自然就是要找到自己。

《老子》里面讲“人法地,地法天,天法道,道法自然”。这听起来是一件非常玄妙的事情。但是,《老子》里面又有“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。老子认为我们平常人生活在对比之中,但是我们经常因为对比而忘记我们自己是谁。一个懂得自然的人的心灵是广大的。我们每一个人要如何去获得一个广大的心灵?有的人说我去过美国了,去过欧洲了,去过非洲了,我把全世界都跑遍了。但也许这个人虽然去过很多地方,可他的心灵并不广大,因为他并未认真了解那些国家的人是怎样的。我们所说的了解美国人怎么样,了解德国人怎么样,了解非洲人怎么样,就是说要浸润到他们各自的文化之中,以他们的角度和方式去理解他们,只有这样才能真正地体悟到他们的自然是什么。所以,自然是我们和这个世界沟通起来的一个重要纽带,我们因此可以获得心通万物的能力。

南宋 周东卿《鱼乐图》(局部)

现藏于大都会艺术博物馆

下面,我们来看看最能传达这种自然精神的陶渊明、王维、李白的诗作。陶渊明曾有诗曰:

纵浪大化中,

不喜亦不惧。

应尽便须尽,

无复独多虑。

古人对陶渊明的评价很高,认为他创造了平淡自然的田园诗,他的田园诗是中国古典诗歌自然之美的典范。为什么陶渊明能达到这种境界?古人有云:“渊明所以不可及者,盖无心于非誉、巧拙之间也。”也就是说,陶渊明写诗是为了表现他自己的喜怒悲欢,一切都是发乎自己内在的要求,他并不像演员一样在表演。

石涛《陶渊明诗意图》(之四)

纸本设色,清,27x21.3厘米

现藏于北京故宫博物院

陶渊明最希望自己过的生活是什么?他那首著名的诗《归园田居》(其一)就表达出这样一种向往:

少无适俗韵,

性本爱丘山。

误落尘网中,

一去三十年。

羁鸟恋旧林,

池鱼思故渊。

开荒南野际,

守拙归园田。

他那首《饮酒》(其五)也同样表达了对自然的向往:

结庐在人境,

而无车马喧。

问君何能尔,

心远地自偏。

采菊东篱下,

悠然见南山。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

此中有真意,

欲辩已忘言。

《饮酒》(其五)

明 董其昌书

这里“心远地自偏”的意思就是“无心于非誉、巧拙之间”,就是不要在意外界对你的评价。所以,每个人关键是要找到你自己是谁。在自己的人生里面,要活得像你自己那个样子,这样才能活得特别笃定。

下面我们来讲王维。在古人心中,王维的山水诗代表着一种非常高的艺术典范。读王维的诗歌会让人内心升起一片宁静,就像一面非常清澈的镜子。古人就曾说,作诗要“道人胸中水镜清,万象起灭无逃形”。庄子也曾说,圣人的境界像一面明镜一样清澈,这面明镜可以真实地照出这个世界的万事万物,而不会扭曲,它会把事物本来的样子呈现出来。所以,我们读王维的诗歌就是要在我们自己的心中涵养起这么一面明镜。我经常在想怎么样才是一面明镜真正的状态,它可以用一种物理的状态去描绘吗?显然不行。它是一种精神的修养,唯其如此,人才可以像明镜一样。这就是古代的山水诗特别追求的一个意境。我们知道中国的山水诗和山水画是相通的。如果粗浅地来讲西洋画和山水画的区别,西洋画是在一个立方体的框里面焕发出一个锥形的透视空间,由近及远,而中国的山水画则是追求一种散点的透视,所以我们很难找到一个固定的视点。所以,中国山水画喜欢在一个竖立方形的纸幅里令人抬头先见远山,然后由远及近,逐渐返于画家和观者所流连忘返的水边。中国人看山不是心往不返,目及无穷,而是反身而诚,万物皆备于我。

下面我给大家简单举一个例子。

马远《踏歌图》

绢本设色,南宋,192.5×111厘米

现藏于北京故宫博物院

大家看这幅宋代马远踏歌图,大家看一下,中国画的构图是在这样一个竖立方的形状里面,我们的视线最先看到的是远山,这幅画给我们的感觉是里面的景物不成比例,你看这座山,还有长在山岩间的松树,如果按照现实的比例画的话,这棵松树会变得非常大,更有意思的是底下这条小路,其实如果放在整座群山里面,这条小路是微不足道的,但是这条路和路上的行人却构成这幅画下半部分的重心。大家再看,山间还有一座茅屋。所以,整幅画并不是由定点的锥形透视构成的一个由近至远的无限延展空间,而是一个散点透视,它聚焦的视点并不固定。当年,启功先生就说中国画家的目光会转弯。因为中国画家画的东西是服从自己内心需要的。

所以,诗人也好,画家也好,他们看到的山不是一个绝对的客体, 而是自然, 它是道的体现;那看山的我也不是一个绝对的主体,我也是道,我与山水皆是自然大化的一部分。从哲学上来讲,这些问题都比较抽象,不太好理解。但是,大家如果多读王维的作品,多看中国的山水画, 自然就会有所体会。还有一点,中国的山水画有一种非常宁静和空灵的追求。

所以,有时候我们看古人的画面,可能会有一江春水,而且在春水的岸上有迎风摆动的杨柳,岸边还站着人,他的衣袂也随风飘飘而起。尽管有这些动感,有波动的江水、摇动的柳枝、摆动的衣袖,可是当看到这幅画时,我们的内心还是会感到无限的宁静,所以动的背后传达给我们的是宁静,而这种宁静来自心与道合。这也就是说,所有的动感都是自然的动,并不是人为造作的动,后者是外在的动。万事万化不论是动还是静,不论是生还是灭,一切都是符合于它自己的自然之道。所以,这样一种中国绘画,它的背后一定是在传达一种空灵的感觉。

(传)王蒙《仿王维辋川图卷》(局部)

绢本设色,元,30 cm × 1075.6厘米现藏于弗利尔美术馆

王维的山水诗也经常带给我们这种心灵的宁静。我们看王维的《山居秋暝》:

空山新雨后,

天气晚来秋。

明月松间照,

清泉石上流。

竹喧归浣女,

莲动下渔舟。

随意春芳歇,

王孙自可留。

对于这首诗,大家体会到的是什么呢?“空山新雨后”写的是一个秋雨过后的傍晚,山林呈现出的那种清澈安详的感觉,但这种清澈安详并不意味着里面完全没有活动。它这里面活动的东西也有很多。“竹喧归浣女”:竹林里面传来阵阵洗衣女子的谈笑之声;“莲动下渔舟”:渔舟驶回,莲叶摆动。所以,它的“空”绝对不意味着一无所有。

(传)王维《辋川图》卷·元摹本(局部)

绢本设色,唐,29.8 × 481.6厘米

现藏于日本圣福寺

下面我们看王维的另外一首诗《新晴野望》:

新晴原野旷,

极目无氛垢。

郭门临渡头,

村树连溪口。

白水明田外,

碧峰出山后。

农月无闲人,

倾家事南亩。

这首诗写出了雨水过后那种天清地朗的感觉。“新晴原野旷,极目无氛垢”:众目远望,天地之间没有一丝污染;“郭门临渡头,村树连溪口”:描写了郊外的景象;最好的是五、六句“白水明田外,碧峰出山后”:田野的外面有一条河水,但在平常的时候天色可能比较阴,所以河水不会像现在一样,在晴朗阳光的映照下显得熠熠生辉,而且远处的碧峰也从山后涌出。这首诗充分体现了王维诗意之中的那种清澈、宁静。

明 胡玉昆《王维诗意图》

私人收藏

下面我们来看《鸟鸣涧》:

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

它描写的是春天山间一个安详的夜晚。“人闲桂花落”:大家想一想谁能够感受到桂花的飘落呢?古人有云:“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。”花的飘落是非常细腻的一种感受。“夜静春山空”:我们又要好好体会这个“空”字。“月出惊山鸟”:月亮出来了,让山鸟受了惊。“时鸣春涧中”:在春天山间的涧水中回荡着鸟儿的鸣声,让人更能感觉到春天山林的广大。

下面我们来讲李白。李白是中国诗歌追求自然的另一个典范。李白对自然追求的进路是天真狂放的。我们知道,庄子说我们普通人生活在一个繁杂的世界里,如果要超越这个繁杂的世界,就要像大鹏鸟一样一飞冲天,到了天空中,人世间那些繁杂的事物就都会被泯灭。李白带给我们的就是大鹏鸟那样的精神。下面我要讲李白的《静夜思》:

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

杜堇《古贤诗意图卷》

纸本 墨笔,明,108.2cm x 28厘米

现藏于北京故宫博物院

这首诗好在哪里呢?我问一下大家,主人公是不是一直在想家?显然不是。他是被月光吸引。那是什么把他吸引到月光那里去呢?是“床前明月光,疑是地上霜”。这首诗是通过一个错觉开始的。这首诗之所以好,是因为它写出了一个人的真实状态。如果我们离开家到一个陌生地方生活,我们的心中其实很多时候都是充满着新鲜的激动和向往的,虽然并不会整天想家,但是当有某些特殊的因缘把你带入那个想家的状态的时候,那你就会特别想家。李白这首诗就是被一种特殊的“床前月光”的错觉触动而被带向了天上的明月,被带向了远方的家乡。所以,这是李白的诗歌里面非常动人的,而且是非常自然的一种境界。

林庚《唐诗综论》

商务印书馆,2017年9月

我刚才主要给大家讲了意境和自然的问题,本来还有一个问题要讲温柔敦厚,这个问题是要围绕杜甫来讲的,但是限于时间我们就不能展开了。如果大家有兴趣,可以多读一些古典诗歌的作品,围绕一些重要作家来读。在这里,结合我们今天讲的内容,给大家推荐几本书:林庚先生的《唐诗综论》、赵昌平的《李白诗选评》、葛晓音的《杜甫诗选评》,还有我本人的《王维孟浩然诗选评》。大家如果有时间,可以把它们找来看一看,顺着这样一个线索,进入中国古典诗歌。

作者简介

刘宁,中国社会科学院文学研究所研究员,博士生导师。中国唐代文学学会副会长,第十三、十四届全国政协委员。主要从事唐宋诗学与文章学研究。著有《唐宋诗学与诗教》《唐宋之际诗歌演变研究》《汉语思想的文体形式》《王维孟浩然诗选评》等,译有《斯文:唐宋思想的转型》。

本文发表于《城市国学讲坛》第六辑(2014年出版),转载自公众号“北京大学人文社会科学研究院”。

特别鸣谢

敦和基金会

春秋战国30个历史典故

海曲上人2023-08-09 11:59:260000

海曲上人2023-08-09 11:59:260000雍正王朝:四阿哥很阴坏,为什么康熙却说他人品贵重,深肖朕躬?

《雍正王朝》这部电视剧非常经典,一开始看的时候,雍正帝给人的印象也一直是正面的。但是看的次数多了后,就会赫然发现,他在剧中的表现还是相当阴险加腹黑的。事实上,原著的作者二月河就曾经评价过这部剧,说唐国强演的雍正帝未免太好了一些:“我认为你演的雍正有点太好了一点,我认为他应该更阴坏一点。” 杨角风发作2024-02-25 15:10:380000

杨角风发作2024-02-25 15:10:380000张灵甫有多狂:只靠整编74师一师兵力,粟裕华野绝无生还之地!

解放战争中,山东是蒋介石进攻的重点地区。1947年,蒋军集中24个整编师45万兵力,进攻山东。这24个整编师有多个美械师,还有五大主力中的三个。整编74师尤为狂妄,该部队抗战中号称“虎贲军”。抗战后担任南京守备部队,被称为“御林军”。该师全员美械,兵力达到3.1万人,实力超强,被称为国军第一主力。 天地史话2024-02-15 10:08:130000

天地史话2024-02-15 10:08:130000长安三万里:万千人的偶像李白,曾多次到这里狂热「追星」!

▲摄影/任向东别有天地在台州白云沧海,鸥鹭烟霞,觅道修仙……台州,因其特殊的地理位置和独特的山海景观,成为众多唐朝诗人理想中的世外仙境、精神家园。上千首录于《全唐诗》的传世诗作,为这片山海添上了浓浓的诗意。台州一座山海之城的诗意与壮丽 大遗产2023-07-29 17:30:360000

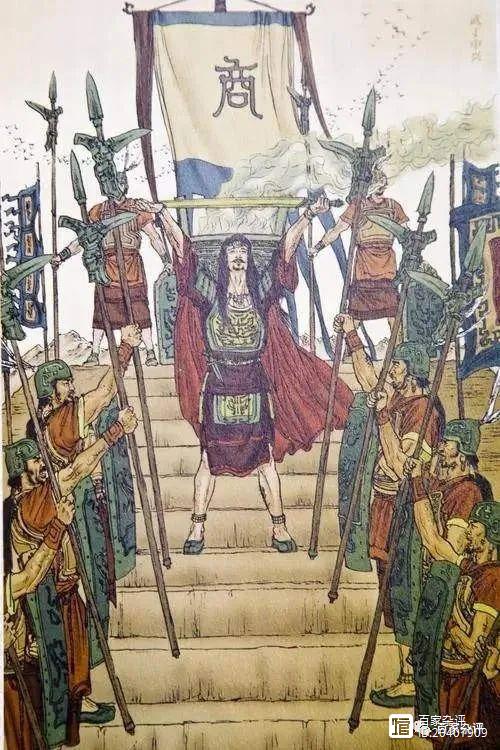

大遗产2023-07-29 17:30:360000商朝起源之谜:甲骨文上发现“滳河”,难怪盘庚会迁都安阳

先秦史官编撰的《世本》,目的是在探讨起源,“世”是指世系,本则表示起源,其中说到“契居蕃,昭明居砥石,相土徙商丘。”与之类似的是《荀子》记载:“契玄王,生昭明,居于砥石,迁于商。”古人认为“商”或“商丘”是早已存在的地名,先有地名,再有商族,故而荀子说“迁于商”,帝舜将商契“封于商”等,因此“商”在何地,关系到商朝起源。紫网2023-10-14 11:29:490000