专做指甲钳,中国造走向世界,“小器之王”梁伯强的商业帝国!

1982年深秋,一个叫梁伯强的青年,从澳门偷偷潜回自己的老家,中山县小榄镇。

当时国内正处于经济发展的好时候,梁伯强回到家乡,希望找找机会,却不曾想,家乡似乎并不愿意容纳他,原先工作过的工厂也将他拒之门外。

他从来没想到,他在家乡的名声,竟然已经臭到如此地步。

两年前的一个深夜,18岁的梁伯强约着几个好友,带着自制的救生装备,从中山八一大堤跃入冰冷的海水,冒着生命危险连夜游到对岸的澳门。

当时,在毗邻香澳的中山,这样的偷渡十分平常,对很多人来说,似乎海的对面,就是梦想中的掘金天堂。

初到异乡,精疲力竭的梁伯强无心惊叹高楼大厦的风光,他满心想的,是如何活下去。

在澳门,梁伯强找到的第一份工作是在一家牛仔裤工厂做搬运工,一月的工资只有30葡元,而澳门当地人的平均工资是600葡元。

差不多站稳脚后,梁伯强不满现状,开始寻找下一份工作。

早年有过绘画基础的他,轻松影评到一家仿古家具场的绘画师,这是个技术活,工资自然也要高不少,当时梁伯强的月收入已经有三四千葡元,几乎是内陆工资的十倍。

这个十多岁的青年,第一次感受到挣钱的快乐。

但梁伯强始终是一个偷渡客,他住在简陋的工棚里,提心吊胆,不敢声张,挣得钱也只是小心翼翼的存起来。

一年后,梁伯强已经存下了3万葡元,开始萌生了创业的念头。

他租下一间铁皮房,又雇了两个偷渡客,依然从事家具仿古绘服务,生意不大,但也是个老板,赚到了更多的钱,他给自己办了一张临时身份证。

但厂子里其他人却办不了证,这让他如坐针毡,一次,当地警局在附近执行任务,梁伯强以为自己办厂事发,弃厂而逃,第二天主动自首,在审讯中才知道,警察是在进行扫毒行动,但他主动送上门,也算意外收获。

厂子没了,赚的钱也没了,身上唯一值钱的就是一块手表。

就这样,梁伯强狼狈的回到了中山。

此后一年有余,梁伯强受尽嫌弃,无奈只好去菜市场当菜贩子,直到1983年,梁伯强写下万字检讨书,再三保证之下,一家国营工厂接纳了他。

但是梁伯强,终究是经历过外面世界的繁华,曾经“万元户”的经历让他的心里一直蠢蠢欲动,但同时,他也知道,他在等一个机会。

1984年10月,机会来了。

当时澳门宣布临时身份证可以换取正是身份证,梁伯强兴奋至极,再次孤身一人偷渡澳门,正式成为了澳门居民,他踌躇满志,盘算着新的机会。

梁伯强在安心在澳门留了下来,凭着往日经验,他成为了一家香港工艺品公司在澳门的负责人。

直到1985年4月,梁伯强瞅准内陆改革开放的好时机,毅然回乡,为公司在家乡建起了一座首饰工艺厂,半年后,工厂人数规模就达到600余人,他作为负责人,月工资已经高达5000元人民币。

但好景不长,总公司老板私下将产品在广州市场上进行批量销售,违反了来料加工企业生产的产品不允许随意在内陆销售的规定,梁伯强的工厂被海关查封,他本人被拘押一个多月。

尽管后来查明梁伯强与违法销售产品的事情无关,但老板失踪、工厂被封、工人流失已经成为定局,梁伯强再一次遭遇失业困境。

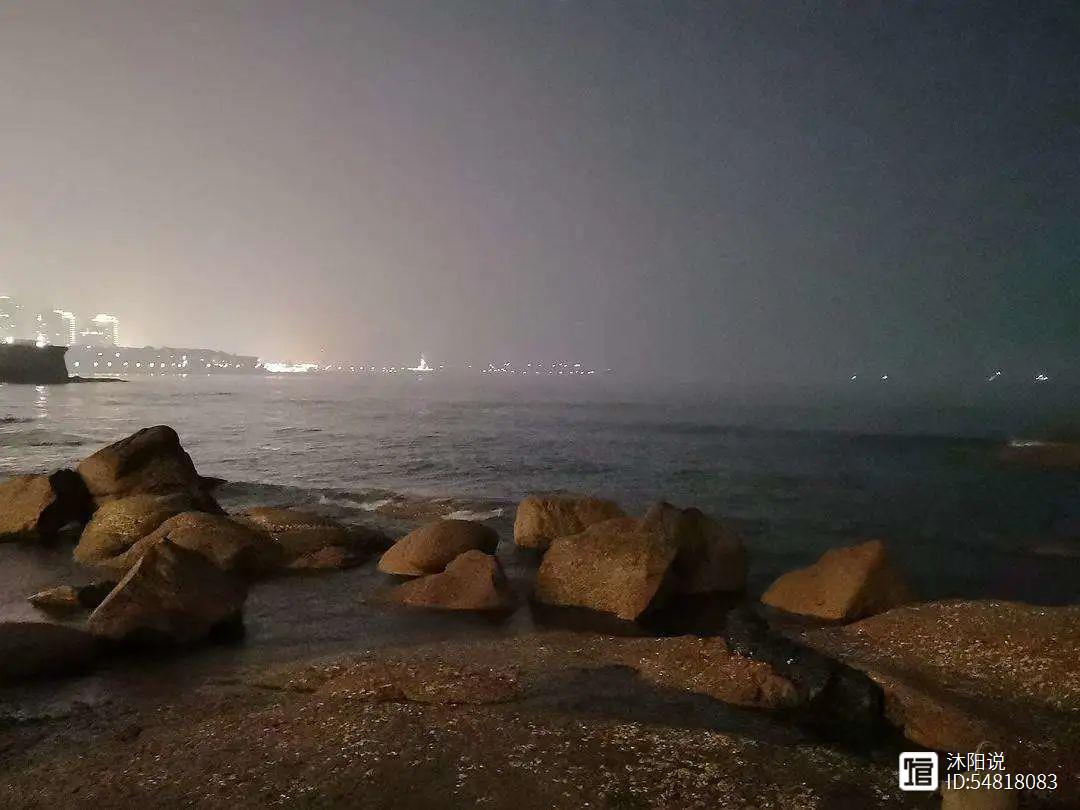

当时的珠三角,家庭作坊式的工厂如雨后春笋般兴起,人人都想在市场里分一杯羹,有技术、懂管理的梁伯强想到了自行创业,于是凭借两台手动冲压机,在家里开了一个小作坊,做起了老本行,人造首饰。

不久之后,有了一定资本的梁伯强在小榄镇成立了一家工厂,以浙江义乌为主要市场,开始了他真正的老板生涯。

那个时代,说起来生意好做,但实际也很艰难,尤其是像他一样的小作坊老板,他经常手提大袋小袋的产品,往返于广州到浙江的火车上,在义乌小商品市场里向一家家的商户推介。

十年之后,梁伯强的工厂员工已逐渐发展到数百人之多,销售额逐年攀升。

到1998年,梁伯强已经成为国内人造首饰领域的产销大户,产品畅销六十多个国家的地区,销售额高达6000万元以上。

但是人造首饰和纪念品是一种随意性消费品,销售区域仅局限于风景旅游区,消费群体狭窄,技术和资金门槛低低,很难做强做大,怎么做都改变不了“工匠铺”局限。

梁伯强很快就意识到这一点,并一直在思考产品转型。

这一天,梁伯强在休息时,随手翻起一张旧报纸,报纸上有篇短文《话说指甲钳》,开头有这么一段文字:“最近,朱镕基总理在接见全国轻工业集体企业代表时说,要盯信市场缺口找活路,比如指甲钳子,我没用过一个好的指甲钳子,剪了两天就剪不动指甲子,使大劲也剪不断。

正是这张旧报纸,正是这篇报道,把置身于小五金行业多年的梁伯强的职业敏感调动起来了,经过市场的初步调查和分析,梁伯强决定把指甲钳作为人生第二次创业的突破点,并由此开始一番上下求索的过程。

从首饰到指甲钳,隔行如隔山,更何况当时有些国营的指甲钳厂,都濒临倒闭,天津、北京、苏州等各地厂房都已经楼去人空,剩下的也就是些小作坊,但小作坊生产出来的指甲钳质量与价格却足以大乱天下,质次价低,一把指甲钳市场销售价仅仅五毛钱。

梁伯强心中充满疑问,指甲钳的市场到底有多大,说大但是好多大厂接连倒闭,说小但可以养活无数的小工厂。

单价几毛钱的有,单价好几元的也有。

梁伯强在国内考察了一圈,没有确切的答案,于是,决定全球考察。

从台湾,到美国,再到墨西哥,后又到德国、瑞士、日本,最后到了韩国。

最终,梁伯强把目标锁定在韩国的“777”品牌上,同时也拿定了主意,做代理,然后对标研制自己的产品。

那一年,梁伯强37岁,指甲钳成为了他一生的商业宿命。

1998年冬,梁伯强结束考察回国,刚下飞机,就迫不及待的打电话开始摇人。

要建厂,人才最重要,在他的活动下,原广州指甲钳厂的技术副厂长李国雄、佳木斯热处理高级工程师傅维斌、重庆的计算机专家景建雄、杭州张小泉剪刀厂高级工程师张声寰,纷纷加入麾下。

很快,一家三千多平米的新厂房建了起来,安装了新设备,建起用于五金制品质量检测的理化检验室,实施热处理工艺和各种散件的质量检验,科学化质量管理体系步入正规,全公司实现计算机网络化管理。

皇天不负,1999年4月,第一批标有“圣雅伦”商标的指甲钳成功问世,他用了一个国外朋友的名字“ST.Allen”(中文名“圣雅仑”)为自己的指甲钳命名,并参加了北京展览馆举行的“国际礼品展”,在这儿,圣雅伦与国际品牌“777”、“钟”第一次碰面,让梁伯强感到意外的是,“圣雅伦”展位的人气居然比“777”、“钟”牌的展位人气还旺。

这个国产品牌的指甲钳,在受检六项指标中,四项与韩国持平,两项超出。“圣雅伦”率先在中国五金行业树立起了高起点、高品质的旗帜,“圣雅伦”的品牌也开始彰显风采。

被称作“小器之王”的梁伯强,一手缔造的指甲钳商业帝国,从此崛起。

抗美援朝:是什么促使毛主席下定决心出兵

1950年10月19日,我国志愿军雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江,抗美援朝,保家卫国,而此时的新中国刚满周岁,经历了百年屈辱动荡,浴火重生的新中国是一穷二白,百废待兴。刚从十几年战火中得新生的新中国再次面对血与火的考验,与世界头号强国决一雌雄,下这个决心需要何等的气魄、何等的胆略。主席经常是一个人深思到半夜,这是毛主席一生中最为艰难的决策之一。0000岳飞一生之劲敌——金太祖第四子,大将金兀术!一生究竟有多牛?

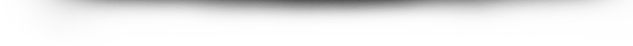

有一天,宋徽宗在祭祀上天的时候,一不小心,把“玉皇大帝”写成了“玉皇犬帝”,上天震怒,让一条赤须龙下凡,搞乱大宋江山。如来佛担心赤须龙惩罚起来没有分寸,便让大鹏金翅鸟也降生到凡间,来制衡他。如来在讲经的时候,有一个母蝙蝠不小心放了个屁,惹得在旁边的大鹏金翅鸟感觉受到冒犯,将其啄死。母蝙蝠心中有冤屈,如来佛就让她投胎嫁给秦桧,报复大鹏。紫网2023-10-15 11:54:180000半个故宫都是他捐的,晚年穷困潦倒却乐在其中

他是“民国四公子”之一,出身名门、家财万贯,所居宅邸是大太监李莲英的豪华旧墅,堪称京城一绝。他一生挥霍无度,散尽亿万家财,从一个富家公子沦落为一个贫困潦倒的老人,被称为“民国第一败家公子”。但如果没有他的败家,我国价值连城的书画国宝或许有大半都会流落国外,他把这些顶级的书画国宝都捐给了故宫,撑起了故宫书画的半壁江山。 文史馆2024-03-02 14:06:470000

文史馆2024-03-02 14:06:470000宣太后跟义渠王生子嬴稷能容忍,为何赵姬与嫪毐生子嬴政无法忍耐

宣太后是秦昭襄王嬴稷的生母,赵姬是秦始皇嬴政的生母,两人都是秦王的生母,是秦国的太后,两人有相同的身份,也有类似的遭遇,但她们的本质是不同的。宣太后作为寡居的太后,与义渠王生了两个儿子,这两个儿子的结局史书没有记载,有可能被杀,也有可能活下去了,被杀的可能性较大,因为义渠王本人也被杀,宣太后还有个情夫叫魏丑夫,宣太后临终前还想让魏丑夫给自己殉葬,后经人劝说放弃了,宣太后终老一生。 一国之君历史2023-07-28 08:20:520000

一国之君历史2023-07-28 08:20:520000