李俊勇丨姜夔《水调歌头》考订二则

注:本文发表于《中国曲学研究》第六辑(中国社会科学出版社,2022年版),原题“姜夔《水调歌头》释疑”,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢李俊勇老师授权发布!

姜夔《水调歌头》考订二则

李俊勇

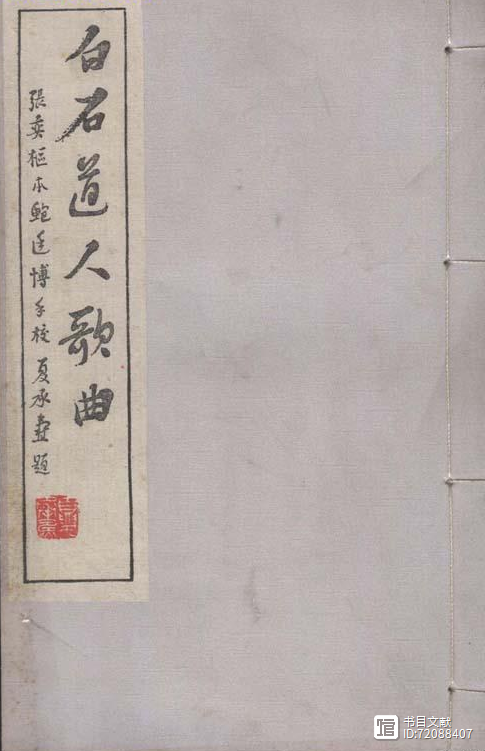

内容摘要:姜夔词《水调歌头》是在永嘉富览亭饮酒歌诗,欣赏山水景色,抒发悠哉逸兴之作。上片“鱼鸟两相推”一句,“推”字或作“猜”,从词意和版本两方面考证,应为“推”。下片“尔歌远游章句”中的“远游”,学者多认为是屈原的《远游》,从文体、词意和情感上判断,应为曹植的《远游篇》。关键词:相推 相猜 远游 屈原 曹植姜夔是南宋著名词人,他的词集《白石道人歌曲》共六卷别集一卷。别集中《水调歌头》(日落爱山紫)一首有两处疑点,至今未有确论。第一,“鱼鸟两相推”,“推”一作“猜”,到底是“推”还是“猜”?涉及异文是非的断定;第二,“尔歌远游章句”中“远游”是指屈原的《远游》还是曹植的《远游篇》?涉及典故的出处。先看原文:

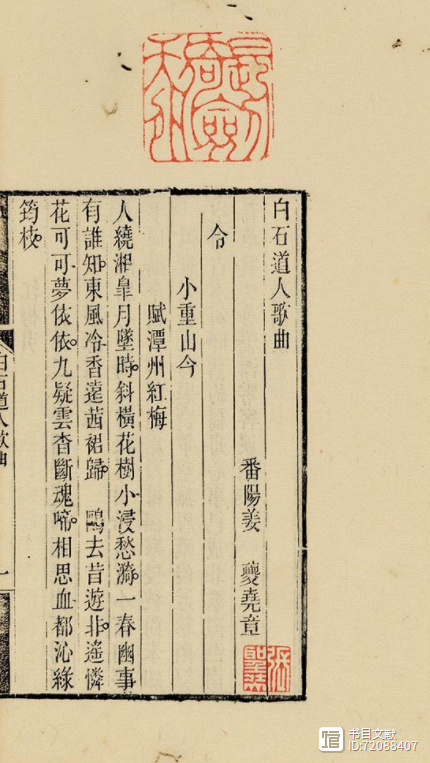

水调歌头富览亭永嘉作日落爱山紫,沙涨省潮回。平生梦犹不到,一叶眇西来。欲讯桑田成海,人世了无知者,鱼鸟两相推。天外玉笙杳,子晋只空台。 倚阑干,二三子,总仙才。尔歌远游章句,云气入吾杯。不问王郎五马,颇忆谢生双屐,处处长青苔。东望赤城近,吾兴亦悠哉。

解读这首词的关键是了解它的内容和情感基调,这是解决词中疑问的前提。不了解这个前提,就不能对这首词的典故做出准确的解释,也无法领悟它的美妙。词题“富览亭永嘉作”,说明这首词是在永嘉所写,可以是在富览亭即席而作,也可以是事后回忆富览亭这次游赏。内容是与二三好友在富览亭饮酒歌诗,欣赏山水景色,抒发一种悠哉的逸兴。从词中“日落爱山紫”“倚阑干,二三子,总仙才。尔歌远游章句,云气入吾杯。”“东望赤城近,吾兴亦悠哉。”等可以看出,这种洒脱的悠哉逸兴贯穿全篇,是全词的基本情感基调。

一、“推”“猜”之辨

根据《永嘉县志》的记载,富览亭“在郭公山上,不越几席,而尽山水之胜。”[1]而郭公山,据万历《温州府志》,“郭公山在郡城西北,晋郭璞登此卜居,故名”。[2]姜夔和几个朋友在瓯江边的郭公山上欣赏着日落时分的山水景色,他这次到永嘉,根据夏承焘先生《姜白石词编年笺校》,是在南宋宁宗开禧二年丙寅(1206),夏先生在笺注中说:“词无甲子,当在游处州之后。词云:'一叶眇西来’,盖自处州泛瓯江至永嘉。”[3]说明姜夔是从处州乘船由瓯江泛流东下而来。“平生梦犹不到,一叶眇西来。”是说自己平生做梦都梦不到会来到这个地方,竟然乘着一叶小舟从西方渺渺而来了。我们不但要知晓这句话里交代的事实,也要注意它表现出来的情绪。“平生梦犹不到”透出的是词人的惊喜之情。这种惊喜,不但是因为到了永嘉这个地方,更主要的是见到了大海,这一点尤其重要。郭公山下临瓯江,瓯江在此入海,与东海连成一片,前面说“沙涨省潮回”,这个潮指的就是海潮。而后面说“欲讯桑田成海”,“桑田成海”或说“沧海桑田”当然是最为人熟知的典故,姜夔在这里却不单是使用典故,他把典故和眼前的实际景色融合起来了。在郭公山上举目四望,东边就是与瓯江相连的波涛浩渺的大海,因见大海之壮阔,故有“梦犹不到”的欣喜和“桑田成海”之问,这是一个非常连贯自然的逻辑。我所见姜夔词注本中,只有韩经太和王维若评注的《姜夔词》注意到了这点:“温州地处海边,故有桑田成海之问。”[4]这一体会是非常准确的。这个典故见于晋葛洪《神仙传》卷七:“麻姑自说云:'接待以来,已见东海三为桑田。’”[5]成语“沧海桑田”即由此而来。姜夔这里用“桑田成海”,不是简单任意的倒置,而是因为眼前所见即大海,不是桑田。所以才要问讯桑田是如何变成大海,而不是大海如何变桑田。他问讯眼前让他感到震撼、浩渺无际的大海是从何而来,实际上就是表达大海带给他的震撼和惊喜。此外,典故是东海三变桑田,姜夔所见恰好也是东海,在处于东海之滨的温州看着眼前的大海,讯问桑田变海的来由,是再自然不过的事。姜夔把典故的使用嵌于写实之中,用典极为巧妙精准。

“欲讯桑田成海,人世了无知者,鱼鸟两相推。天外玉笙杳,子晋只空台。”这一句是理解上片内容的关键,也恰恰在这里,出现了一处异文,《白石道人歌曲》最重要的几个版本中,张奕枢本、《彊邨丛书》本作“推”,陆钟辉本作“猜”,晚清词人郑文焯在沈曾植影印六卷本《白石道人歌曲》校语中说:“'推’字均,陆本作'猜’是”。郑文焯认为应当遵从陆本作“猜”,但他没告诉我们为什么。夏承焘先生整理的《姜白石词编年笺校》以《彊邨丛书》本为底本,故正文作“推”,校记注:“陆本'推’作'猜’”[6]。半个世纪以来,人们解读此词,一般都以夏书为准。但夏书校记却似乎无人理会,不但夏承焘先生自己未定是非,后人也几乎都遗忘了这个问题。夏先生未定是非,大概是难以取舍,因为姜白石的词集《白石道人歌曲》宋本早已失传,仅有元末陶宗仪的一个抄本流传,并且到清代前期才又重现人间,为上海楼敬思购得。他的朋友符药林传抄了几个副本,其中一部给了陆钟辉,陆钟辉于乾隆八年刻版行世,这就是陆本。江炳炎从符药林这里抄了一部,到一九一三年始由陈方恪发现于苏州,交由朱祖谋刻入《彊邨丛书》,这是《彊邨丛书》本。张奕枢本则是张奕枢和周耕馀在汪淡虑处看到陶抄本原件,这是汪淡虑从楼敬思处借来的,于是三人共同录了一个副本,这个副本后来被张奕枢于乾隆十四年刻版问世,这便是张本。可以说三本同源,但张本、《彊邨丛书》本作“推”,陆本作“猜”,如果不是另外有版本上的依据,确实难定甲乙。

单从词意方面来说,自以作“推”为佳。意思非常明白,词人问讯这大海是如何由桑田变来,是怎样一个过程,才变成今天这样?这个问,是词人之问,是词人想知道这个原故,向自身以外的一切发问。结果人世间无人知道,也没有回答。继而又问鱼和鸟,为什么问鱼和鸟呢,这里也跟眼前现实相关,词人望着瓯江和大海,海上飞的是鸟,海里游的是鱼,鱼、鸟对大海应当最为了解,故而才有鱼鸟之问。但鱼、鸟却彼此推诿,都说不知。这个“相”字写出了鱼鸟彼此推诿的动态关系,词人问鱼,鱼说我不知,你去问鸟,词人问鸟,鸟说我不知,你去问鱼。彼此推脱扯皮。这个写法,简直有趣极了。想知道桑田如何成海的主体是词人,是词人在问,期待得到准确的回答,人世无人知道,鱼鸟也相互推脱不知,这个逻辑是极为清楚的。如果作“猜”,意思就变成了这样:词人向人世询问不得,继而向鱼鸟发问,鱼鸟也竞相猜测。作“推”是彼此推诿、相互扯皮,作“猜”就变成了彼此协作,竞相猜测,鱼和鸟也变成了主体,也想知道桑田沧海的变化。这样虽然看似也能讲通,但如此一来,就严重抵消了词人作为问讯主体的地位,混淆了问答的逻辑,并有过度阐释的嫌疑。

如果词的上片就到此结束,虽然作“推”更好,但作“猜”也能勉强讲通,并非绝对不行。我想这也是很多人在“推”、“猜”之间无法抉择的原因之一。他们显然把“欲讯桑田成海,人世了无知者,鱼鸟两相推。”看成了一个独立的意义单元,因为他们在注解“天外玉笙杳,子晋只空台。”时并没把这一句和前面联系起来。他们把这句看作独立的单元,只注出王子晋吹笙成仙的典故,并没解释这句话的意思和前面有什么关系。这是古典文学中一个常见的典故,据《列仙传》载:“周灵王太子晋,好吹笙,作凤凰鸣。游伊洛之间,浮丘生接引上嵩山。后乘白鹤至缑氏山头,举手谢时人,数日而去。”[7]而《永嘉县志》引《名胜志》说:“吹台山在(永嘉)城南二十里,上有王子晋吹笙台。”[8]说明姜夔用这个典故也是和温州当地有关,王子晋的吹笙台就离此不远。这句话的意思单独讲,是说王子晋吹笙的声音消失在遥远的天外,再也听不到了,“玉笙杳”的“玉笙”是代指子晋,“玉笙杳”就是说子晋已成仙而去,不在此地了,空留下当年的吹笙台而已。有人据此说这是写世事变迁,和前面的桑田成海都是写一种历史和时空的巨大变化。但细察词意,好像看不出词人感慨世事巨大变化的意思,词人只是写朋友们在富览亭饮酒歌诗,观赏风景,一种闲情逸兴悠哉洒脱的心态。在这样心态中,插入对世事巨大变迁的感慨是很突兀的,情绪也是不和谐的。如果说有这种感慨,那也是典故本身所附带的,并非词人使用这个典故的本意。

实际上,这句词和“欲讯桑田成海,人世了无知者,鱼鸟两相推。”构成一个完整的意义单元,应连起来解读。词人想知道桑田如何变成眼前的沧海,这沧海由何而来,问人世,人世不知,继而问鱼鸟,鱼鸟亦不知,最后问神仙,可神仙也早已不在此地了,只空留一个吹笙台而已,竟无由得知。这个“一问三不知”的结构,逻辑非常清晰。一个“不知”的意思变换了三种不同的写法,人世用“不知”,鱼鸟用“相推”,神仙就“玉笙杳,只空台”了。那么,为什么要问神仙呢?《列仙传》里关于桑田成海的典故已经告诉了我们:“麻姑自说云:'接待以来,已见东海三为桑田。’”[9]谁见过东海三为桑田呢,是麻姑,麻姑是神仙,只有长生不老的神仙才能在时间的长河中看到桑田沧海的变化,而且看到三次。所以,借用本地“吹台山”的典故向神仙最终发问,也就自然而然了。连神仙也无由得问,对这眼前大海苍茫浩渺的壮阔景象,便只有震撼和赞叹。从这个“一问三不知”的逻辑结构来讲,词人问讯,人不知,鱼鸟不知,神仙亦不知。显然作“推”更好也最恰当,相互推说不知,这个解法更符合词作原意。

除了词意的上判断,逻辑上的依据,更有版本上的坚实证据。以往人们难定甲乙的原因,是由于同出陶抄的三个刻本,张本和《彊邨丛书》本作“推”,陆本作“猜”,并且陆本刻于乾隆八年,在三本中最早,无法判断,干脆也就避而不谈。但通过查考,我发现陆本本身极为复杂,它有乾隆八年初印本、中印本、后印本,江春增刻重印本,鲍廷博影刻本初印本、中印本和后印本,以及晚清以来倪鸿刻本、宣古愚刻本、王鹏运刻本等众多源出陆本的本子,这些本子之间存在源流递嬗的关系。以往人们认为既然都是陆本或源出陆本,它们的内容都是一样的。特别是江春增刻本是得到陆氏原版后重印的,与陆本后印本完全一致,这个江春本民国时因为被收入《四部丛刊》而影响巨大,《四部丛刊》即直接认定为陆本。但陆本本身存在好几个印本这一点,以往学者都没有注意到。通过对国家图书馆、上海图书馆、首都图书馆、河北大学图书馆、苏州图书馆、湖南图书馆等多个馆藏的调查,发现陆本虽刻于乾隆八年,但印过三次,初印本为黄纸,中印本和后印本为白纸,其中后印本较初印本改动了三个字,其中之一便是“推”“猜”之别,初印本恰好作“推”。后印本作“猜”,是经过挖改的,挖改的雕版后来传到江春手里,江春用它重印,自然也作“猜”。鲍廷博用后印本影刻,也作“猜”。《四部丛刊》本影印江本,亦作“猜”。晚清以来刻本多以鲍廷博影刻本作底本,也作“猜”。夏承焘先生所见陆本或为后印本或为江春本,校记中也说陆本作“猜”。这就给读者形成了一个牢固的印象,陆本作“猜”。但陆本初印本却作“推”,不作“猜”,与张本和《彊邨丛书》本完全一致,三者同源,这就说明陶抄本或陶抄过录本应作“推”。这三个同源的刻本之外,同样出自陶抄本的,还有厉鹗过录本,此本今有浙江大学图书馆藏过录本和国家图书馆藏王曾祥抄本,都作“推”。一九八七年四川人民出版社影印了一种鲍廷博手批张奕枢本《白石道人歌曲》,此本有鲍廷博批校,鲍氏的参校本,有一部被称为“底本”,张本的底本为陶抄过录本,这个底本自然便是陶抄本或陶抄过录本,“底本”同样作“推”。陶抄源自宋嘉泰二年刻本,这个刻本是姜夔生前自定。所以,无论从词意上来讲,还是从版本上来证,此处断宜作“推”,不应作“猜”。

二、《远游》的出处

如果说上片是由于“推”和“猜”的异文造成对词句理解的不同,解决异文主要靠词句的逻辑和版本的证据,那么下片中对《远游》注解的歧义则是受了解读者知识结构和习惯的影响,因屈原的名气太大,《楚辞》的名号太响,看到《远游》便不假思索的认定是屈原的《远游》,把《远游》的内容附会到词中来,而全然不管或看不到屈原作品与姜夔这首词在意思和情感上的重大区别。如夏承焘校、吴无闻注释的《姜白石词校注》就认为:“远游,《楚辞》篇名”[10],殷光熹主编《姜夔诗词赏析集》:“《远游》,屈赋之一,多写退隐思想。”[11]刘乃昌《姜夔词新释辑评》:“远游:楚辞有《远游》篇,为屈原所作。”[12]韩经太、王维若的《姜夔词》:“《远游》:《楚辞》之《远游》篇”[13],陈书良《姜白石词笺注》:“楚辞有《远游》篇,为屈原所作,多托游仙以抒情。”[14]孙克强、张海涛的《姜夔词》:“《楚辞》有《远游》篇,相传为屈原所作”[15],只有刘斯奋的《姜夔张炎词选》中认为“远游章句,指《远游篇》,乐府杂曲歌辞,曹植所作,内容是写于仙人同游,周历天地。富于浪漫色彩。”[16]刘书完成于1979年,由香港三联书店于1982年出版,继而由广东人民出版社于1984年在大陆出版,但这条注释未能引起人们注意,以至于上述诸书在注解时根本就没有留意或参考刘斯奋的意见,而刘书也没能给出进一步的解释。一九九八年台湾学生书局出版黄兆汉编著的《姜白石词详注》中说:“远游,指战国时屈原的《远游》,或指《乐府杂曲歌辞》三国魏曹植所作的《远游篇》,内容是写与仙人同游,周历天地。”[17]则两存其说,不定是非。我认为,刘斯奋的注解是正确的,绝大多数学者认为是屈原《远游》的讲法是错误的。究其根本,就是没有好好的弄懂这首词到底讲的是什么,是一个什么情感基调。

这首词的内容是与几位好友在富览亭饮酒歌诗,欣赏山水景色,抒发的是一种悠哉的逸兴,词人相当洒脱。甚至能看到辛弃疾的豪放词风在姜夔身上产生的影响,比如“倚阑干,二三子,总仙才。尔歌远游章句,云气入吾杯。”以及“东望赤城近,吾兴亦悠哉。”这样的句子,都有辛词的笔法,情感也承袭了辛词中潇洒放达的一面。总之,词的上片是写见到大海的震撼和对山水景色的喜爱,下片则写二三好友饮酒歌诗,不羡慕做官的威仪,却偏偏感慨谢灵运当年游览的地方长满了青苔,表达了对山水之游的喜欢与向往。赤城山是魏晋以来诗人歌咏的名山,唐人也每多称颂,李白写《梦游天姥吟留别》的时候,说天姥山“势拔五岳掩赤城”,也把赤城作为一个标杆。赤城山离永嘉近二百公里,词人却说东望赤城近,也悠然神往,其游兴之豪,可见一斑。处于这种情感和心灵状态中的词人,这时是否会想起屈原和他的《远游》呢?

屈原的《远游》是一首一千三百多字的长诗,作者是否是屈原,尚有一定争议。该诗内容与《离骚》类似,是写屈原政治上不得志,被打击和排挤的一肚皮牢骚。写他的抑郁和痛苦,在想象中远游天界不过暂时藉以解脱痛苦,但最终仍然无法解脱,因为他怀着对故国和家乡的深沉的爱,最终又“涉青云以泛滥游兮,忽临睨夫旧乡。仆夫怀余心悲兮,边马顾而不行。思旧故以想象兮,长太息而掩涕。氾容与而遐举兮,聊抑志而自弭。”[18]《远游》中的内容和情绪,我们还可以再举出一些重要的句子,比如“悲时俗之迫阨兮,愿轻举而远游。……遭沉浊而污秽兮,独郁结其谁语。夜耿耿而不寐兮,魂茕茕而至曙。惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。……意荒忽而流荡兮,心愁凄而增悲。神儵忽而不反兮,形枯槁而独留。”[19]反观姜夔这首词,有一点痛苦、压抑和牢骚吗?姜夔和朋友们喝着酒,欣赏着山水之美,朋友们会唱这首充满痛苦和抑郁的诗来助兴吗?如果唱屈原的《远游》,是否还会产生“云气入吾杯”的效果?此外,屈原的《远游》是一首千字以上的长诗,本身也不一定可歌。从文体、内容、情感三个方面综合判断,《楚辞》的《远游》与姜夔此词格格不入,至于注家用王逸的解题“托配仙人,与俱游戏,周历天地,无所不到。”来强作解事,我们看不到这种解释有任何和词意相关之处。这里的远游当然不会是楚辞中的《远游》,而应该是曹植的《远游篇》。

曹植这首诗比较短,不妨全引如下:“远游临四海,俯仰观洪波。大鱼若曲陵,承浪相经过。灵鼇戴方丈,神岳俨嵯峨。仙人翔其隅,玉女戏其阿。琼蕊可疗饥,仰漱吸朝霞。昆仑本吾宅,中州非我家。将归谒东父,一举超流沙。鼓翼舞时风,长啸激清歌。金石固易弊,日月同光华。齐年与天地,万乘安足多。”[20]这首诗属于乐府杂曲歌辞,本身即可歌,不管到宋代时是否还能歌唱,至少在这首词里作为典故来用,它具有可歌的性质,并且篇幅短小,适合宴席之间歌唱。从内容上来看,“远游临四海,俯仰观洪波。大鱼若曲陵,承浪相经过。”也是写看到大海的景象,跟姜夔这首词完全一致。在郭公山上,俯瞰瓯江,东望大海,唱起曹植这首“远游临四海,俯仰观洪波”再贴切不过。曹诗从“灵鼇戴方丈”到最后“万乘安足多”,由大海而海上仙山,由海上仙山而日月天地,纯是潇洒的游仙,飘飘然若有仙气。也只有吟唱曹植这首诗,才会产生“云气入吾杯”的效果,刘斯奋注解说:“你们唱起了远游的篇章,使我的酒杯也有点云气缭绕的样子。”[21]可谓体察深切,也与“二三子,总仙才”的赞叹若合符节。可以说,曹植这首诗与姜夔这首词,无论从文体上、内容上还是情感上,都完全符合,姜夔用典的精准一至于此,令人敬佩赞叹。

注释:

[1]夏承焘:《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社1981年版,第94页。

[2]夏承焘:《姜白石词编年笺校》,第94页。

[3]夏承焘:《姜白石词编年笺校》,第94页。

[4]姜夔著,韩经太、王维若评注:《姜夔词》,人民文学出版社2005年版,第220页。

[5]姜夔著,夏承焘校,吴无闻注:《姜白石词校注》,广东人民出版社1983年版,第159页。

[6]夏承焘:《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社1981年版,第94页。

[7]姜夔著,夏承焘校,吴无闻注:《姜白石词校注》,广东人民出版社1983年版,第168页。

[8]姜夔著,夏承焘校,吴无闻注:《姜白石词校注》,第168页。

[9]姜夔著,夏承焘校,吴无闻注:《姜白石词校注》,广东人民出版社1983年版,第159页。

[10]姜夔著,夏承焘校,吴无闻注:《姜白石词校注》,广东人民出版社1983年版,第168页。

[11]姜夔著,殷光熹主编:《姜夔诗词赏析》,巴蜀书社1994年版,第167页。

[12]刘乃昌:《姜夔词新释辑评》,中国书店2001年版,第191页。

[13]姜夔著,韩经太、王维若评注:《姜夔词》,人民文学出版社2005年版,第221页。

[14]姜夔著,陈书良编:《姜白石词笺注》,中华书局2009年版,第242页。

[15]姜夔著,孙克强、张海涛注评:《姜夔词》,中州古籍出版社2017年版,第171页。

[16]刘斯奋:《姜夔张炎词选》,广东人民出版社1984年版,第99页。

[17]黄兆汉:《姜白石词详注》,台湾学生书局1998年版,第521页。

[18]洪兴祖撰,黄灵庚点校:《楚辞补注》,上海古籍出版社2015年版,第268页。

[19]洪兴祖撰,黄灵庚点校:《楚辞补注》,第257页。

[20]曹植著,赵幼文校注:《曹植集校注》,人民文学出版社1984年版,第402页。

[21]刘斯奋:《姜夔张炎词选》,广东人民出版社1984年版,第99页。

【作者简介】

李俊勇,文学博士,河北大学文学院教授,博士生导师。主要研究方向:中国古代文学、词曲学。

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

9.《道德经的现实意义》 ——天下平等,万物同源(第五章 )

【原文分析】:本章字数不多,层次有三:先说“平等”,再说“虚静”,最后说“慎言”。这三段文意不一,相互间缺乏关联性,不知为何成一章。【现实意义】:“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”这一句也是《道德经》的名句之一,但对它的理解却有分歧。分歧主要是对“不仁”和“刍狗”这两个词的理解。自然和谐仁,就是仁者爱人,亲也。老子在这里讲的仁与孔子讲的仁,意思是一样的。 舞酒绿林2023-07-29 12:29:060000

舞酒绿林2023-07-29 12:29:060000韦胤宗丨中西学术视域中的“文献学”、“文本学”和“书籍史”

注:本文发表于《文献》2023年第3期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢韦胤宗老师授权发布!中西学术视域中的“文献学”、“文本学”和“书籍史” 书目文献2024-01-30 22:17:510000

书目文献2024-01-30 22:17:510000《资治通鉴》344:王浚这一种人物原型值得我们注意

花言大帅2023-07-28 16:25:500000

花言大帅2023-07-28 16:25:500000轻轻松松读《老子》(71)

《老子》第71章原文:知不知,尚矣;不知知,病也。圣人不病,以其病病。夫惟病病,是以不病。译文:知道自己的无知,这才是最明智的。明明不知道却自以为知道,这是很糟糕的缺点。有道的圣人没有缺点,因为他把缺点当作缺点。正因为他把缺点当作缺点对待,所以他没有缺点。秋雨堂浅见: 秋雨堂2023-07-30 12:36:010000

秋雨堂2023-07-30 12:36:010000