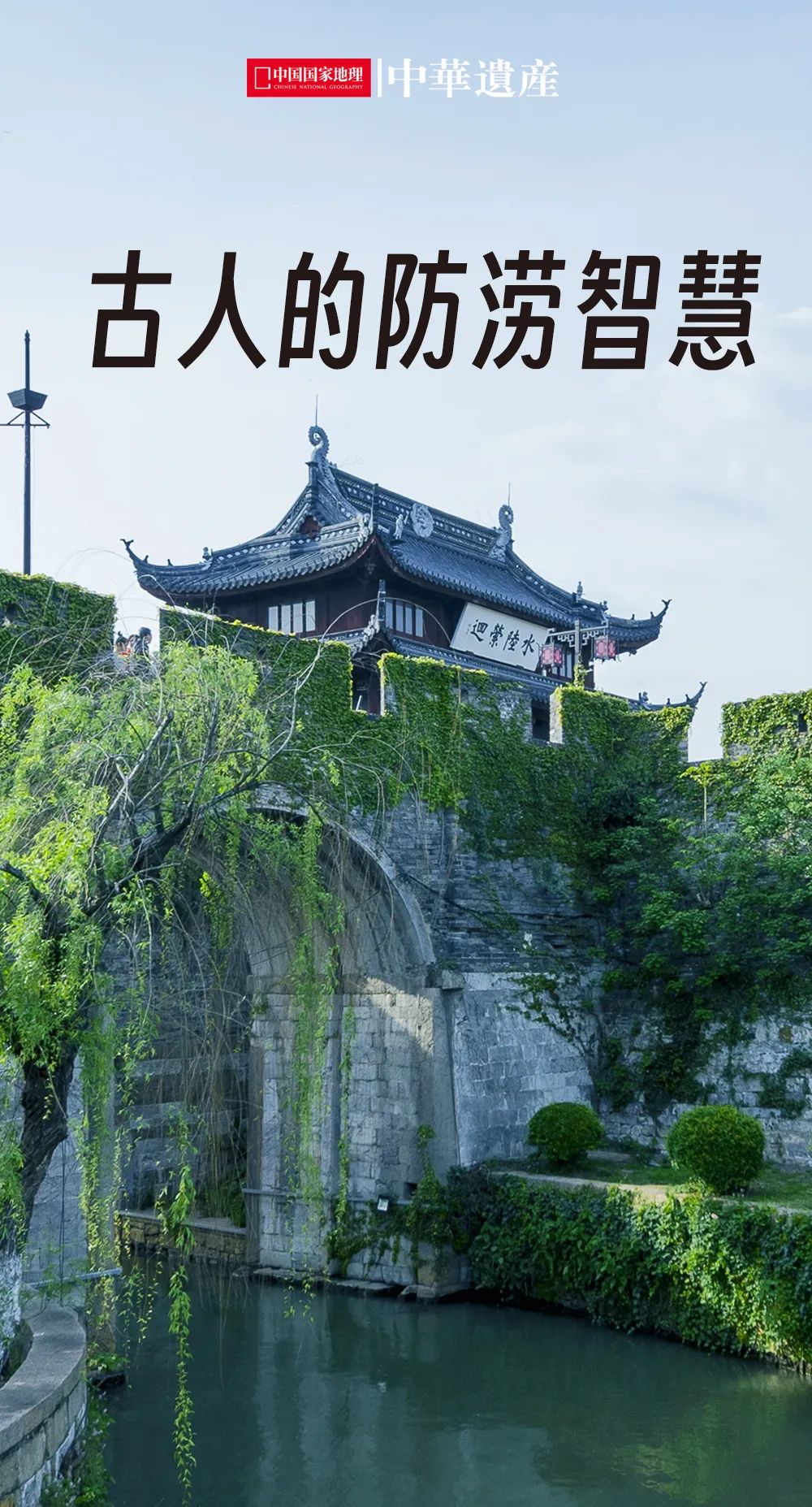

汛期来了,城市如何防涝?看看古人的智慧!

中国大部分省份和人口都处于季风性气候带,而季风气候一大特点就是降水不均。因此,几乎每年雨季,都会传来某些城市发生洪涝灾害的消息。

作为一个文明古国,中国人与洪涝的斗争已持续数千年,为何直到今天仍然应对乏术?且看古人为我们留下哪些宝贵经验和清奇思路。

人和:为民请命的父母官

清康熙二十一年某日,陕南紫阳知县李翔凤收到一纸调令,被擢升为兴安州(今陕西安康)知州——安康一把手。“秦岭小江南”的美丽风光令人心旷神怡。李翔凤诗兴大发:“苍茫万叠光摇碧,荡漾层霄淡作秋”。他也许没想到,美丽的江水下涌动着重重凶险。

安康位于汉江南岸,凭水路转运要塞的地位,兴起为关中巨镇。汉江是安康的母亲河,但它的脾气不太好。

千百年来,城内百姓屡屡遭受水患,最严重一次在明朝万历十一年。当时的都察院右副都御使张国彦《异常洪水乞赐蠲赈疏》中描述道:四月二十三日,偶然暴雨如注,昼夜不息,千山万壑之水,滚滚滔天而来。加以汉江、黄洋、越河交汇一处,至二十四日,水势汹涌,始由门入,继越城而过,平地水齐树梢,不可以丈尺计。遂将本州城垣官民庐舍蓄积尽行漂没,荡然一空,军民溺死者约十分之七八。

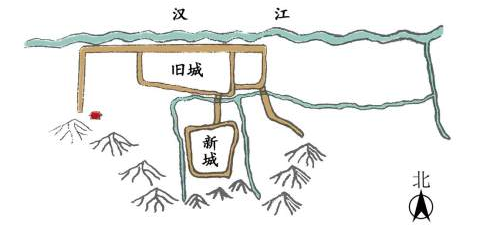

这次灾难过后,安康官民在旧城以南二里的一块山坡上建了一座新城。但问题也随之而来,迁到地势较高的新城,虽再也不怕水淹,可离汉江也远了,城市经济发展受到影响。最后结果是,商民仍居住在旧城,军政衙署则安置在新城。

▲ 汉江是安康的母亲河。

所以,李翔凤就任时,安康旧城面临巨大隐患。当时三藩之乱刚被平定,处于战争前线的安康受战火荼毒犹烈。为此,李翔凤上任之后,只身踏遍安康每一处村落,跋涉四十个昼夜,写成详实的调研报告向上级陈情,最终为安康免掉历年累欠钱粮七千七百多两。

债没了,可水患仍在。一天,李翔凤端详着府城地图,忽然灵光一闪——在旧城南门外修一条直通新城的长堤,这样旧城如发大水,城中百姓可沿长堤撤往新城避难。经济、防灾两不误!康熙二十八年,大堤开工动土,堤高一丈,顶宽八尺。堤两旁遍栽桃柳,俨然一条灾害中逃生的“绿色通道”,遂取名为万柳堤。

▲ 旧城居民在洪涝来袭时,通过万柳堤奔往新城的逃生方式。绘画/靴下猫腰子

一个简单的设计,打破了双城之间的僵局。此后数十年间,汉江水多次灌城,军民均得以沿堤逃生。当地百姓感念其德,为他立祠,把他当成一方保护神。

万柳堤建成后150年,安康又迎来一位李翔凤式的父母官、被誉为“大清治蝗第一人”的陈仅。此时,安康城堤日渐废弛,城内屡遭水患。陈仅上任不久就发动百姓把万柳堤和江堤都翻修一遍。他模仿李翔凤,新筑一条登春堤,为更多百姓打开求生之路。

▲ 出自清《安康县志》的“两城总图”,显示了江边的旧城和山坡上的新城之间的位置关系,以及从旧城通往新城和山坡的万柳堤和登春堤。

道光二十八年八月,安康连下十几天大雨,江水骤涨。眼看洪水就要没过旧城,陈仅立马带人去北门以沙囊堵之,并号令百姓从南门沿万柳堤、登春堤去新城避难。陈仅自己则“彻夜露立北门当水之冲,哀祷水神,为民请命”。也许是上苍真的被这位奋不顾身的父母官所感动,当天虽然“自夕达旦,大雨如注”,但“涨痕忽平,若有神助”。

地利:吸走洪涝的地下长龙

近些年来,一些大城市频频在雨季遭遇内涝,启动“看海模式”。随着城市洪涝和人员伤亡的新闻频出,“下水道是一个城市的良心”这句话开始深入人心。不过,有几处老城区在暴雨中“笑傲江湖”,如江西赣州的福寿沟。

赣州的福寿沟,是活跃在古代城市排涝热搜榜的头号网红。它是北宋时期虔州(即今赣州)知州刘彝的大手笔。

刘彝是典型的技术型干部。他曾在中央主管都水监,《宋史·刘彝传》记载,一年夏天,连日大雨,横穿东京城的汴河暴涨,神宗皇帝召群臣廷议。大家都说在城墙上开一个缺口分洪,刘彝当即反对,力主开杨桥斗门。果然,杨桥斗门一开,水马上就退了。

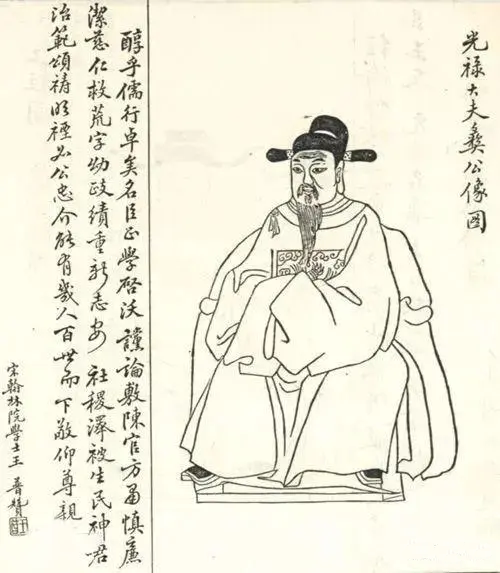

▲ 刘彝,字执中,北宋著名水利专家、官员,福州人。

这件事令刘彝名冠朝野。不过,因为政见不同,他得罪了当朝宰相王安石。《宋元学案》记载了一段神宗与刘彝之间的对话,大意是刘彝公然批评王安石不重实用,而尚声律浮华之词。这件事传到王安石耳朵里,王安石气得吹胡子瞪眼,后来借巡视各路农田水利之名,把他打发出了京城。刘彝就这样被下放到了赣州。

赣州是一个临江而建的城市,东、西两面分别毗邻贡江和章江,北面正中为两江汇合成赣江之处,整座城市呈一不规则四边形。东晋永和五年,南康郡守高琰觉得原郡治于都偏居一隅,地理位置不好,于是把郡治迁到章贡两江之间,这样既可阻江为险,又可通过赣江向北,直抵鄱阳湖和长江,发展水上贸易。新郡治就是赣州。

▲ 赣州城北章水、贡水合流处的八镜台外的古城墙(供图/TPG)。赣州城墙用石甃砌基址、并冶铁固基,以抵抗洪水的冲击。这也是福寿沟保存至今并发挥作用的基础。

此后一千多年间,赣州城址基本固定下来,到宋代,赣州的造船、漕运、茶叶、布匹、制瓷等行业都相当发达,造船业更是引领全国。不利的是,赣州一年四季均有暴雨出现,洪涝灾害频发。从西晋太元八年(383年)至1949年间,赣州共发生较典型水灾151次。

不过,刘彝发现赣州城里水池遍布,而且地下已有部分前人埋下的排水管道,一个庞大的计划浮现在他的脑海。刘彝根据赣州的地形,把赣州城内的水池,通过纵横交错的地下管道连通起来,组成一个超大容量的蓄水库。这些排水管道建成后,可分为两大部分,恰好状如篆体的“福”、“寿”二字,因此得名福寿沟。

▲ 福寿沟的沙盘模型(供图/新华社),从中可看出赣州城被大江环绕,很容易受到洪涝威胁,福寿沟是一个纵横交错的地下排水系统,能通过水窗将城内的洪水排到城外,是赣州的防涝利器。

福寿沟的运作原理是,暴雨时节,一部分雨水由蓄水池吸纳分流,另一部分被福寿沟“喝”下,并通过排水口排到城外的章贡二江。刘彝的高明之处,还不止于此。虽然福寿沟在赣州城内涝时能往外排水,但洪水期间,章贡二江也能通过地下水道倒灌进城,反而会加重内涝。

于是,刘彝在排水口建造了12个水窗,每个水窗分四个部分:出水口处的外闸门、沟道和进水口处的内闸门、调节池。当江水水位高于水窗水位时,借江水水力将闸门关闭;反之,则借水窗沟道水力将闸门冲开。这就如同为赣州城安装了12个单向的阀门。为确保水窗沟道畅通并有足够水力,刘彝亲自测量了各个排水口及与之连通的蓄水池的数据,对每个断面和坡度都进行精准计算。这样,赣州城市内涝和江水倒灌的问题得以完美解决。

▲ 赣州福寿沟刘彝纪念像。

刘彝送给了赣州人一份大礼,福寿沟建成后,赣州城得以常年不涝。但刘彝并没在赣州停留多长时间,熙宁七年便功成身退,被改派桂州(今广西桂林)。

福寿沟是一个福泽后世的水利工程。然而,随着时间推移,福寿沟失于养护,人们的惰性原形毕露。明天启元年,《赣州府志》记录到:“居民架屋其上,水道浸失其故,每岁大雨时,城东北一带,街衢荡溢,庐舍且瀦为沼,以水无所泄故也。”洪涝去而复来。

入清之后,赣州地方官曾下令疏浚,“但因民间贫富不齐,未必人人尽力,此通彼塞,胡能四达,卒使前人毕智竭虑之经营,至委泥沙溷秽而莫之或续也”。就这样,福寿沟俨然成了一个“真空”的公共事务。它和每个市民的生命安全都密切相关,却没有任何人来维护它。到晚清,每逢“春夏之交,雨潦时降,潢污停集,疾病易生,民患苦之”。

将史料进行统计后可以发现,福寿沟的废弛,导致赣州在宋元两代遭受大小水灾共13次,到了明代猛增至50次,清代更达到75次。

同治六年,赣州终于迎来一个铁腕领导。中央下派到赣州一带的巡视员文翼,是湘军行伍出身,曾参加攻陷安庆、天京等重大战役。他一上任,便下令修复福寿沟。但每次开“班子会议”的时候,官员们都以“工大费繁无人筹款”为由推脱。经过两年的讨价还价,工程最终由私家、公家各自出资,分段施工。9个月后,工程完工,福寿沟恢复了生机。

▲ 市政工作人员在福寿沟位于均井巷的一段查看保存状况(供图/新华社)。

福寿沟的命运几经波折,所幸得以保留至今。如今,赣州市区面积比古代拓展了数倍,福寿沟担负的排水,不及赣州总排水量的十分之一。但令人啧啧称奇的是,每年赣州主城区因降雨造成的积水点约34个,福寿沟所经过的范围没有一个。

天时:道法自然

像刘彝这样的技术型干部,在古代可以说是百年不遇,福寿沟在中国也仅此一例。那么其他城市如何解决洪涝问题?《道德经》曰:人法天,天法地,地法道,道法自然。在淫雨霏霏的江南,古人总结出了治水的最高境界:顺应自然。

苏州的建城史远比安康、赣州悠久。周敬王六年,吴王阖闾嫌父王诸樊所建的吴子城太小,难图霸业,便派伍子胥另择福地筹建新都。伍子胥仰观天象、俯察地理,重点勘察了水道,连水的咸淡也详加考察,最终选定姑苏山东北三十里,一块自低丘至平原的过渡地带。这里北枕长江,西倚太湖,近可溯三江(吴淞江、东江、娄江),东控大海,是一个战略要地。这就是苏州建城之始。

临水建城,不仅保证了都城的城市生活用水,也带动了经济和贸易的繁荣。但江南地区雨量充沛,几乎每年都会发生暴雨,如何才能防止城内积水成灾?

一般的逻辑是,封堵入城的河道,将水疏浚至大江大河,保持城内的干燥。而伍子胥却采用逆向思维,他利用城内西南高、东北低的地形特点,在城内开挖宽窄不一、密如蛛网的河道,互相连通,又在城外深挖护城河,引活水入城,将苏州挖成了一座“水城”。

每当大雨倾盆,城内的河道就像海绵一样将雨水吸走,排入护城河。挖河道和护城河的土,又被用于修筑城墙,一举两得。如此富有远见的设计,顺应了上古大禹治水的“疏导”之法,使苏州虽坐落于水乡泽国,却很少受到洪涝的侵袭。

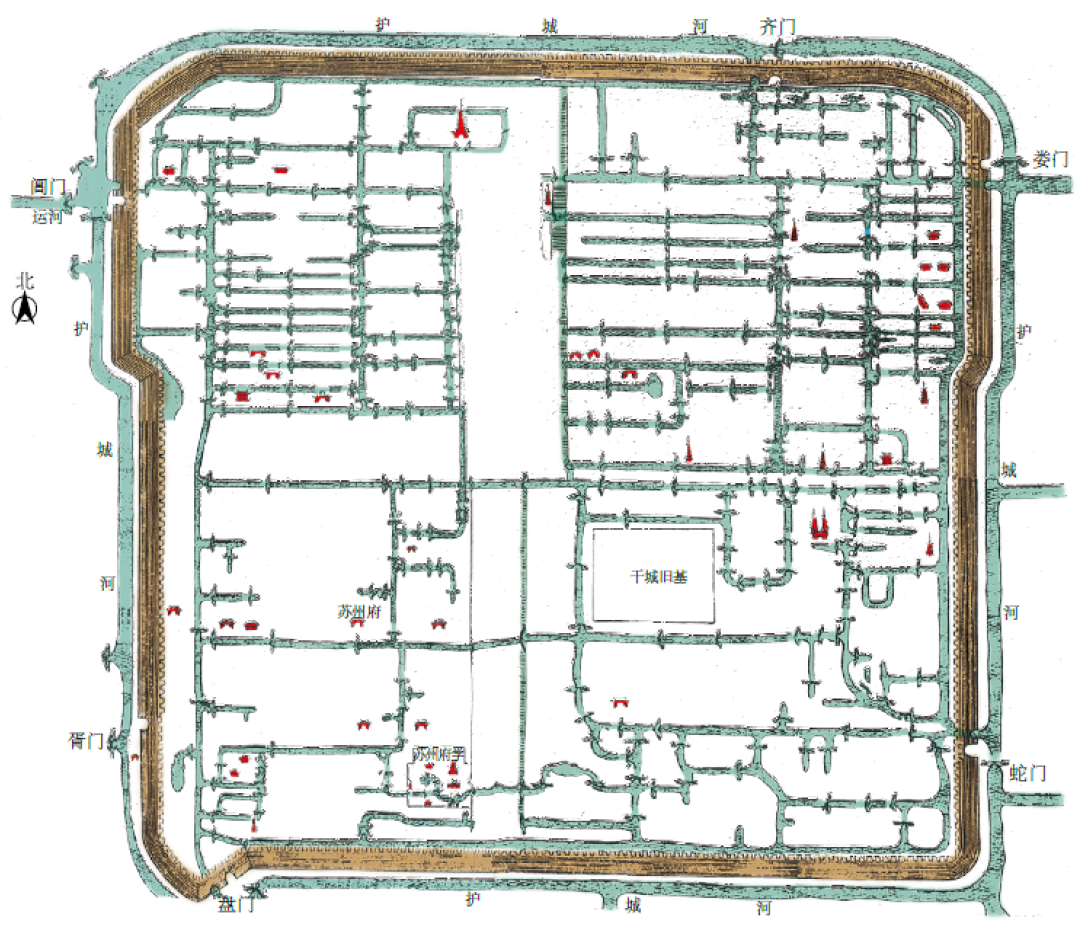

▲ 清代《苏州府城内水道图》,原图切分为四个部分,现拼合为完整的苏州城图,突出显示城内密布的水道。

苏州城门的设计,暗合八卦的思想:城墙开八个陆门,“以象天之八风”;又开了八个水门,“以象地之八卦”。八卦在今天看来可能有些“迷信”,却是古人在自然现象中总结出来的“科学”,其中蕴含顺应天道、尊重自然的观念。尤其是八个“水门”,是因地制宜的创举。

苏州城的防涝原理,被后来苏州的历代地方官奉为圭臬。北宋学者朱长文在《吴郡图经续记》中说:“观于城内总流贯州,吐吸震泽,小滨别派,旁夹路衢,盖不如是,无以泄积潦、安居民也。故虽名泽国,而城中未尝有垫溺荡析之患。非智者创于前,能者踵于后,安能致此哉?”

▲ 苏州相门。

历代的官员无需新建防涝工程,而只要对河道进行疏浚和增加即可安然。南宋绍定二年,郡守李寿明主持刻绘《平江图》碑,详细描绘了当时苏州城内六纵十四横(其中主河道是四纵三横)的河道网络。在14.2平方公里的古城内,河道竟长达82公里。

除了苏州,位于江南的嘉兴、绍兴等古城在建城时,也都大挖水道,甚至用密布的水网和船,代替陆上交通,家家户户都临水而居。今天,游客们徜徉于江南古城、古镇,常常会陶醉于水乡的温柔缱绻。

▲ 绍兴柯桥,鉴湖景区。摄影/林少波

与其说是江南人生性喜欢亲水而居,不如说这是应对亚热带暴风雨和洪涝的被动防御之策。不过,这个策略成功地将“水患”变成“水利”。水乡不仅实现了人与自然的和谐共处,也增加了生活的便利和诗情画意。

孟子曰:“天时不如地利, 地利不如人和。”这句话原本说的是战场上的克敌制胜之法,用来归纳城市建设中的防涝之法也一样恰当。

来源:《中华遗产》2017年08期

一口气看完五代之后汉3年历史

五代是中国历史上继唐朝以后的一段大分裂时期,自公元907年唐朝梁王朱温逼迫唐哀帝李柷禅位、建立后梁起,至公元960年后周殿前都点检赵匡胤陈桥兵变、以宋代周止,五代共历时53年,经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个王朝。今天要讲的后汉就是五代之一,建立于公元947年,亡于公元950年,国祚3年,传2世2帝。下面就让我们一起了解一下后汉的历史。 风尘讲历史2023-08-07 11:27:220000

风尘讲历史2023-08-07 11:27:220000以色列发现2000年前“收据”:神奇一幕再现,西方历史让人质疑

不久前,在耶路撒冷大卫城遗址的朝圣之路上,考古学家发现一块藏尸罐盖子的碎片,大约只有手掌大小,上面刻有七行希伯来文,只保留下一部分,但刻画的字迹非常清晰(见下图),其中提到了一些人名、钱币、数字。研究者指出:在公元前37年到公元70年之间,当时居民用锋利的工具,在一块白垩石板上刻写了这块铭文,白垩石在当时往往被用作骨灰盒或埋葬箱。 百家杂评2023-08-08 12:18:160000

百家杂评2023-08-08 12:18:160000武则天在位时差点屠尽李唐诸王,为何还政后却未被清算?

武则天是中国历史上唯一的女皇帝,她在唐高宗去世后,于690年登基称帝,改国号为周,定都洛阳。武则天在位期间,实行了一系列政治、经济、文化等方面的改革,对唐朝的发展产生了深远的影响。紫网2023-10-16 11:06:090000中国“夏朝文字”:考古取得重大发现,难怪商朝会有甲骨文

甲骨文是一种成熟的系统文字,不可能突然出现、突然成熟,按照文字演化规律,之前应该还存在漫长的“初熟文字”阶段。根据史书记载,商族曾经臣服于夏,商汤革命从而取代夏朝。现代考古表明,晚夏都城二里头遗址与偃师商城、郑州商城遗址,存在继承与发展的关系。紫网2023-10-14 17:00:3800001985年,中央派人到福州寻找无名烈士家属,一青年说:他是我爷爷

1985年3月初,在福建省宁德县,一个叫蔡述波的青年男子坐在椅子上,低着头,心事重重,他抬起头,看着墙上挂的一张爷爷的老照片,这也是爷爷唯一的一张照片。爷爷去世得早,蔡述波从来没有见过他,对爷爷的了解都是来自于父亲蔡作祥,也去世10多年了。蔡作祥生前一直寻找爷爷的下落,但这么多年过去了,也没能找到。 历来现实2023-07-30 11:54:120000

历来现实2023-07-30 11:54:120000