贾宝玉最终娶了完美的薛宝钗为妻,为什么还是意难平?

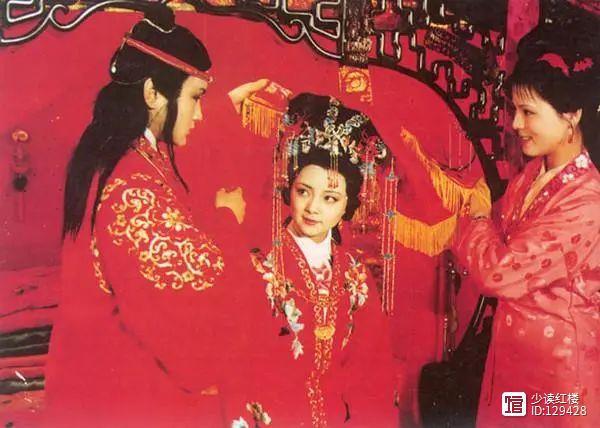

“都道是金玉良缘,俺只念木石前盟,空对着山中高士晶莹雪,终不忘世外仙姝寂寞林,叹人间,美中不足今方信,纵然是举案齐眉,到底意难平。”一曲《终身误》对钗玉二人的婚姻作了描述,在贾宝玉的心里,红尘烟火般的金玉良缘怎及得上木石前盟的清灵?“山中高士”,宝玉对妻子的评价很高,“举案齐眉”,宝玉承认薛宝钗是完美的妻子;那为何仍意难平?拥有完美妻子薛宝钗,永失挚爱知己林黛玉,钗玉二人虽有夫妻之名,却是貌合神离,宝玉放不下“木石前盟”的忠贞与坚定,造成三个人的悲剧。无论才华和姿容,薛宝钗和林黛玉都是女中翘楚,的确难分高下。宝钗是世家大族精心造就的淑女,她是榜样、是典范、是标杆;贾府需要薛宝钗这样的女子做宝二奶奶,因为她“合适”。黛玉是“美人灯”,风吹吹就坏了;委实不适合做一个寻常烟火里的妻子。宝玉娶了宝钗也算是完美,但缺乏爱情,到底意难平。

爱情不是你很好,我就中意你;要我的好,刚好是你所爱的。两个人的情深,外人是懂不了的,只有身处那段爱意的人才懂。宝玉真真是“呆傻之人”,笔者读红楼,宝黛二人之间有那么多的调笑与感动,都不及第三十二回宝玉对黛玉讲的三个字:“你放心”,那一刻真是深情。一个人的性格是把双刃剑,含蓄浑厚、藏愚守拙的宝钗在贾府中人见人爱,却是没有温度与真气的。宝钗会给贾宝玉理性的体贴与关爱,在她的价值体系里,那是妻子的分内事。她给不出黛玉那般的感性之爱,黛玉的“心甘情愿”是宝钗懂不到的,而这两种爱,哪一种更珍贵?宝玉内心清楚得很。贾宝玉始终保持着自己的真性情,从不妥协;他对黛玉是偏爱的。宝黛初会,一眼万年,“这个妹妹我曾经见过的”。妙不可解的三世情缘,经历了日常细节的考验,更加入骨入髓。宝玉对黛玉的感情,细腻而深沉;两个人之间经历许多风波,眼泪比笑容还多。他被父亲贾政打得半死,却佯装不痛,只怕林妹妹为此流泪,又怕她多走两遭儿中了暑,他的体贴可以经得起时间的考验。大家都习惯了黛玉掉泪,他却可以做到始终不渝的支持与安慰。

而他的满腔柔情和悲悯淡泊只有黛玉才懂得。黛玉从未劝他去争取仕途,这是他深敬黛玉的地方。她从不试图改造他的想法,没有喋喋不休地抱怨与劝说,就像紫鹃所说:“万两黄金容易得,知心一个也难求。”他们之间对待彼此的态度,就是爱对方的全部,接纳所有的优点与缺点,不需要人为修改和刻意改变。宝玉打小在女孩子堆里长大,各种类型的女子都见识过;而黛玉身上的出尘感是他钟爱的地方,她的世界很简单:一个恋人、二三知己、几首词曲。宝钗务实,黛玉务虚;林黛玉诗意生存,养鹦鹉、听昆曲、葬残花、弹古琴……她遵从自己的内心,做任何事,都须得心甘情愿。她不骄傲放纵,也不妄自菲薄,有独到的见解和独立的人格,敢于表达真情实意。人人都说林妹妹多愁,只有宝玉知晓她的情深。爱都藏在细节里,梨香院内,她细心地为宝玉戴斗笠,在夜雨中,她关切地为宝玉掌灯;黛玉因身体原因不喜女红,却愿意花心思为宝玉做荷包……其实,黛玉有治家理政的潜质;潇湘馆中历来没有争吵倾轧,太平无事。甚至有一次,黛玉对宝玉说:“咱们也太费了。我虽不管事,心里每常闲了,替他们一算,出的多,进的少,如今若不俭省,必致后手不接。”感性的人不是没有理性呀,得看她愿不愿意拿出来用。林黛玉既然是巡盐御史的千金,就会有精灵细致的一面。

刚入贾府时的那种察言观色,六七岁的黛玉就已懂得,生于清贵之家的她,是完全有能力做一位符合主流价值的闺阁女儿的,只关乎这“情愿”二字。黛玉的天性是灵动飘逸的,所以她不妥协。大观园里的黛玉口齿伶俐、言语幽默,是姊妹中的一枚开心果,她的可爱与跳脱,宝玉最了解,也是欣赏至极的。相比外在条件,两个人在一起的根本原因是精神匹配。宝黛二人具有共通的精神内核:去伪存真。在名利场里游荡太久的人,已经难以理解纯真和善良了,纯真和善良在这些人看来反而是呆傻;所以贾府里很多下人都觉得宝玉身上有些“呆气”。贾宝玉的确很不合时宜,正如他一心提醒龄官去避雨,却忘记了自己也在淋雨,这是一种忘我的大爱。而黛玉身上的“痴气”,正好与宝玉的呆傻相对应。他和黛玉一直坚持与污浊的现实保持距离,追求真正美好的、坚固的、明亮的东西。二人的感情没有掺杂任何的利益和筹谋,只为了对方这个人。他们哭笑随心、喜怒不拘;喜欢一个人是没有任何道理的,相看两不厌,只是因为心灵的交汇与相通。黛玉不是完美女孩,她不够圆滑、棱角参差,却始终处于宝玉心中最重要的位置,所以,完美的爱情原来是,允许对方有不完美。宝玉终究被不可得之人困其一生,高鹗续书中写得最悲情的一段:“适闻有一故人已死,遂寻访至此,不觉迷途。”“故人是谁?”宝玉答道:“姑苏林黛玉。”这一段把宝玉的舍不得、放不下、不甘心诠释得淋漓尽致。意难平,终难平,其他女子再好,也替代不了林黛玉,正如席慕蓉写道:“筵席已散,众人已走远,而你在众人中,暮色深沉,无法再辨认,不会再相逢”。作者:杨琥媚,本文为少读红楼原创作品。

孟子启示录069:为什么说所谓天下就是民心

导读弟子万章问了孟子一个什么问题,让老人家发表了长篇大论?孟子为什么总喜欢拿成汤和周文王、周武王说事儿?商周的两位圣王对今天的官员和老板们能有怎样的启发?为什么纯利益驱动的企业发展快,但走不远,而道义驱动的企业开始特别艰难,但会越做越辉煌呢? 新用户177790362024-02-11 10:05:200000

新用户177790362024-02-11 10:05:200000《我有点胆怯,但想和你好好说话》

我是读书例,欢迎阅读本期内容。你是否总会这样想:没人喜欢我、不要相信任何人、别人对我的看法很重要……这些想法控制着我们,使我们的内心深陷情绪的煎熬。为避免受伤,我们常选择逃避沟通。紫网2023-10-13 16:04:560000这句话至少可以让你这个职场新人少奋斗三年

20年前我刚去四大做了咨询。作为小屁,很多打杂的活儿自然就落到我头上。开始我还心不甘情不愿,觉着大材小用,做什么都是一副玩世不恭的样子。领导们自然看不上我,于是我只好一直打杂。直到有一天让我贴发票,贴着贴着我居然贴上了瘾。自己的贴完,帮别人贴,一个下午心无旁骛地贴了全组的发票。看着整整齐齐几十本发票,那是一种强迫症被治愈的感觉,怎一个爽字了得。红楼梦:作为通房丫鬟的平儿,她到底爱不爱贾琏?

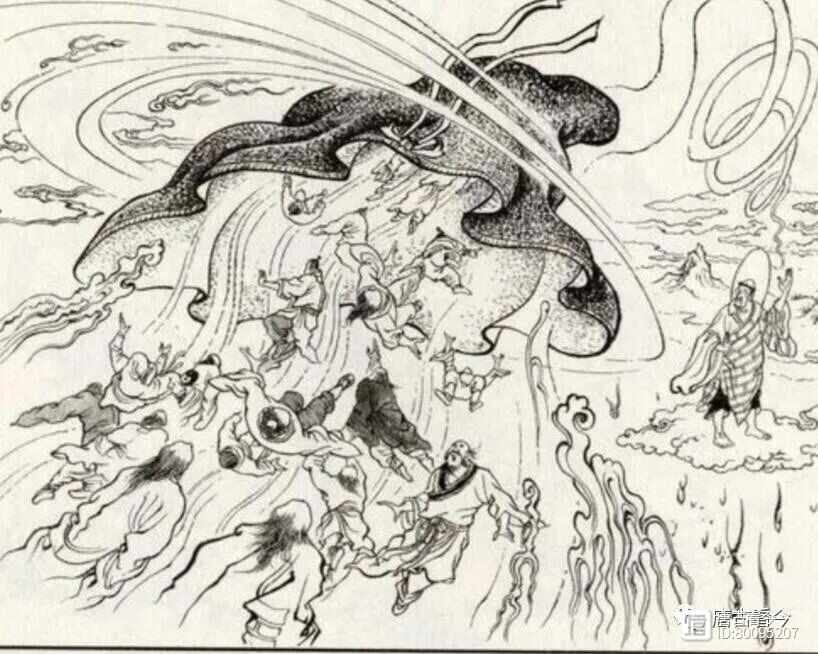

紫网2023-10-14 08:06:450000打赢封神大战后,元始天尊得到了什么?又失去了什么?

众所周知,封神大战的最大受益方乃是天庭和西方教,其中,天庭在这场大战后,收获了三百六十五路正神和八万四千群星恶煞。而西方教在收获孔宣、马元、法戒等几个优质门人后,还收了截教的三千红尘客。因此来说,天庭和西方教都是倚仗封神大战才有了后来的强大。都说有得就有失,在这场大战中,损失最大的自然是以通天教主为首的截教,因为自此一战之后,原本万仙来朝的截教,门人是死走逃亡好不凄惨。 唐古看今2024-02-11 09:08:470000

唐古看今2024-02-11 09:08:470000