追踪夏朝.夏代考古的文献解析17:古姜与古羌、三苗与古羌、汉代西羌、羌族

追踪夏朝.夏代考古的文献解析17:

古姜与古羌、三苗与古羌、汉代西羌、羌族与苗族

——古羌是华夏族的祖源吗?非也。

上古中国西部的居民,为什么就一定是“古羌”或“先羌”?

“古华夏”或“古汉”为什么不能起源于上古中国西部地域?

现在奇怪的现象很盛行,凡是颠覆中国历史的书,出版很快,传播很快,文化成为了一个颠覆性的产业。*

特别值得指出的是,在研究其他族群的时候,得出的结论是他们的语言文化基因都很纯;在研究汉族的时候,得出的结论是汉族的语言文化血缘很杂。这些结论与历史记载是严重不符的。历史记载很多的著名的族群,都是起家于蒙古高原,然后一路向西扩张。典型如匈奴、突厥、蒙古,一直打到欧洲,最后在欧洲安营扎寨,称王称霸。他们向西扩张的过程,就是一个语言、文化、基因向西传播推广的过程。在他们向西行进途中,还驱赶了很多“阿尔泰语系”的游牧大军闯入欧洲。但奇怪的是,这么多东亚族群进入了欧洲,在他们的学术研究中却看不到他们的语言文化在欧洲人的语言、文化中的遗迹,也看不到他们的基因在欧洲人的基因上的表现。所以说西方的语言、文化、基因研究学问,都是扯淡的学问。历史研究目的的秘密也就不言而喻了。中国的很多专家学者却不明白,且不是怪事?

汉族的源头是华夏族。诚然,历史记载,一些少数民族经过汉化之后成为了汉族,所以说很多少数民族是汉族之源也可,但不可不提或者不可不重视的是,历史上很多汉族到边疆之后也融入了少数民族,所以汉族也是很多少数之源,现在的理论和舆论导向就是只热衷于谈少民是汉族之源,而对于汉族也是少数民族之源则避而不谈。总归汉族以及汉族之前的华夏族是现代中国以及上古中国的主体民族。否定了汉族的主体性,所谓“中国”也就失去了正当性,历史上的中国“就必然被视作今日中国域内的一个地方政权”,得出的结论就是“中国是一个没有中国史”的国家,全然不顾前代中国和后来中国在历史、文化和民族上的继承关系。中国历朝历代都有编篡前朝历史的惯例,即前朝历史都是后朝编篡的,这样一代一代的历史承接,形成的当然是中国历史。

蛮夷戎狄是华夏视野夏的蛮夷戎狄,没有华夏,就没有蛮夷戎狄。

一、西羌是汉代地理观,不是上古历史观,所以没有什么“古羌”或“先羌”是华夏族群的祖源的历史观

(一)从考古看,甲骨文中有“羌”,指代被商朝用于祭祀时的牺牲

对于汉族及其源头华夏族的历史,近年来严重遭到了虚无化。有些人创造了“先羌”“古羌”的概念,用来虚无“华夏”。

实际上,“羌”之所以存在,依靠的是甲骨文的记载。甲骨文记载的“羌”,是商代祭祀用的“牺牲”。所以“羌”的存在,并不是因为羌族的记载而存在,而是依附于甲骨文的记载而存在。说华夏族起源于先羌或古羌实属胡说,而且商代祭祀使用的“羌”与羌族有什么联系也不可肯定。

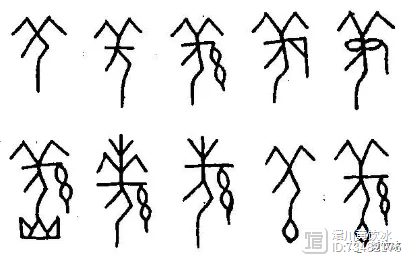

我也说过,这个甲骨文,是不是就一定应该解释成“羌”,也值得怀疑。

(二)最早的记载“羌”的文献,是《尚书.周书.牧誓》。羌国是西周在西土的八个盟国之一

《尚书.周书.牧誓》:王曰:“嗟!我友邦冢君,御事8:司徒、司马、司空9,亚旅、师氏10,千夫长、百夫长11,及庸,蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人12。称尔戈13,比尔干14,立尔矛15,予其誓。”

西周西部的盟国,姜是八国中之一国。可见在西周,没有把西部族群统称为“西羌”的意识。

(三)所谓的“九夷”也不全是东夷,其中的“畎夷”是西夷。可见四夷的说法比西羌的说法要早

我们知道“夷”有“九夷”的说法。九夷,畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷、阳夷。我们也知道,孔子欲居九夷,所以大家以为九夷是东夷。实际上,九夷中的八夷在东,一夷在西。在西的是畎夷。《汉书.匈奴传》说“周穆王伐畎夷,得四白狼、四白鹿以归”,说明周穆王时期中原王朝就与西边的畎夷发生战争。西边的畎被称作畎夷,而不是被称作“羌”或“西羌”,可见以夷统称周边族群的说法要早于“东夷西羌”的说法。

(四)《后汉书.西羌传》记载的西羌,种族传承和地理范围十分明确

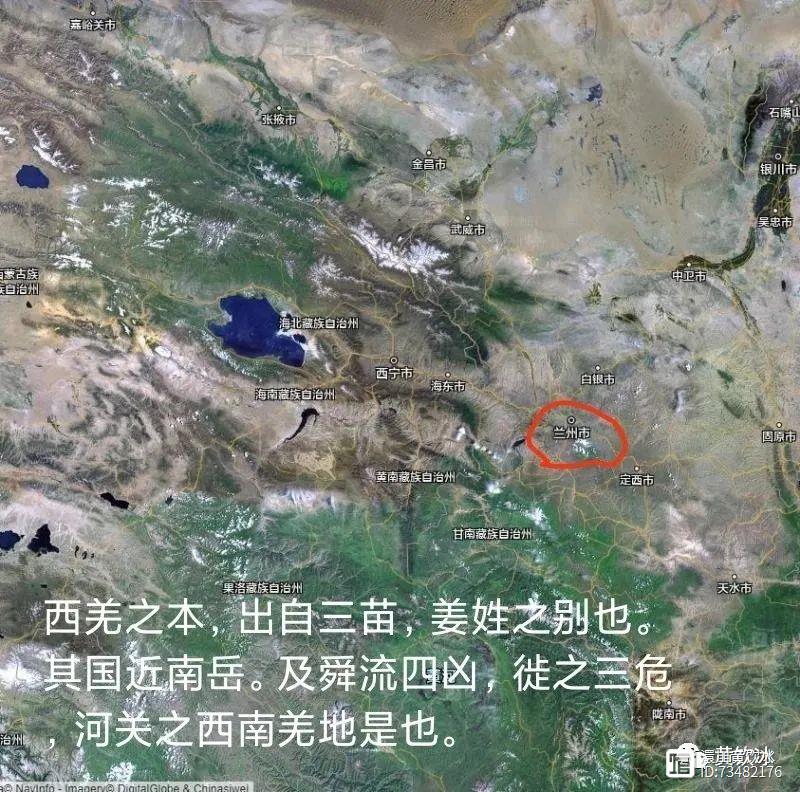

《后汉书.西羌传》说:西羌之本,出自三苗,姜姓之别也。其国近南岳。及舜流四凶,徙之三危,河关羌地是也。滨于赐支,至于河首,绵地千里。赐支者,《禹贡》所谓析支者也。南接蜀、汉徼外蛮夷,西北接鄯善、车师诸国。

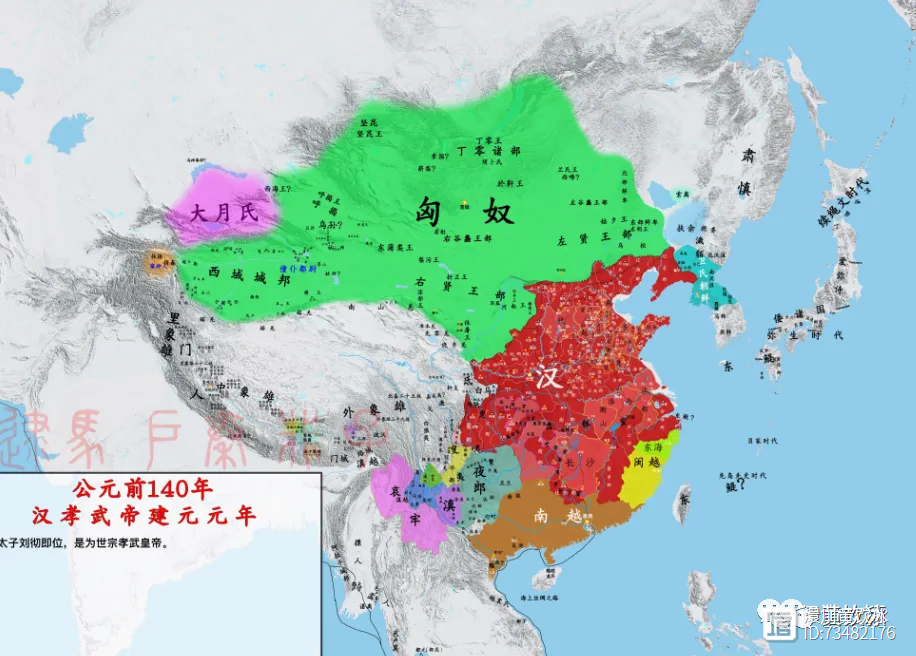

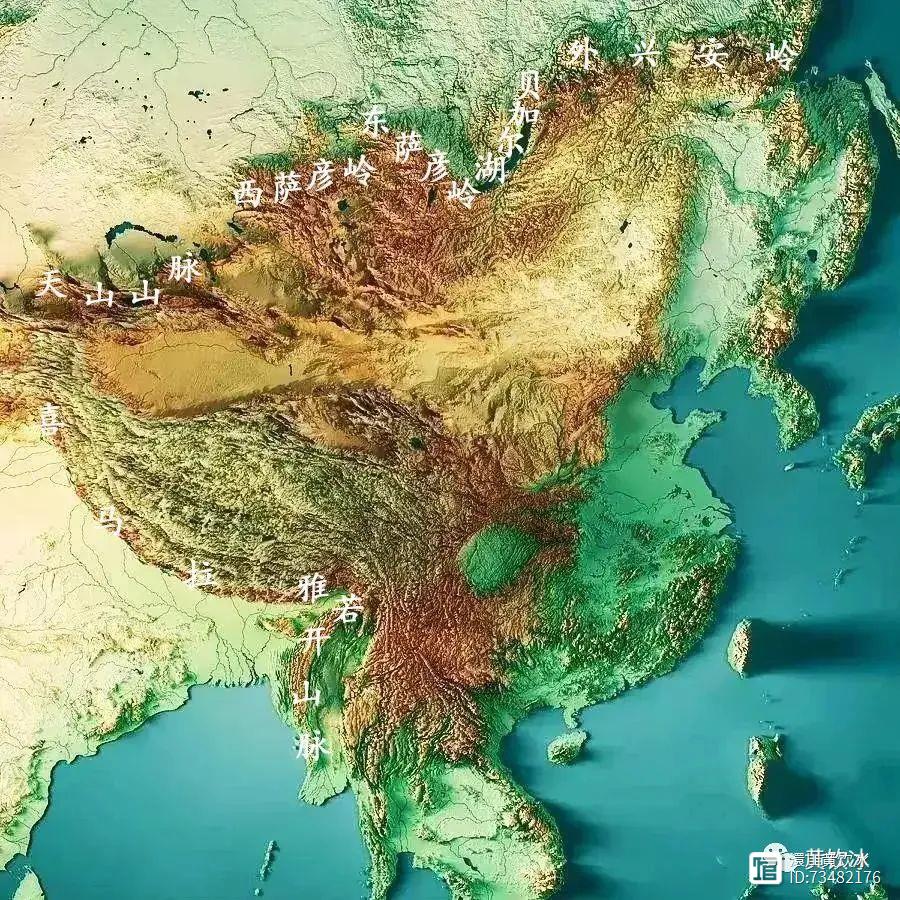

在网上搜寻到这两张图。西羌是对益州以西、凉州及西域以南的汉朝所不及的西南地域的统称。汉代早期还没有西羌的统称,因为汉代早期,羌人处于匈奴的铁蹄下,汉朝还没有把匈奴铁蹄下的羌人从匈奴人中区分开,直到汉武帝开拓河西走廊并凿通西域,才知道河湟间有羌种。

汉代及汉代以后,羌作为一个西部族群,走进了华夏视野。十六国时期,后秦就是羌人建立的。

(五)关于大禹出西羌

“西羌”是汉代地域概念,也就是说夏禹出生地在汉代时期被称为“西羌”,并不能解释成“大禹是古羌人”。

现在不属于中国的很多区域,在历史上属于过中国,那么在历史上属于中国地域的地方出生的中国人,能说他是现在生活于该地区的人吗?不能。如李白出生于碎叶城,那么李白就是xx族人吗?现代很多少民出生于汉地,他的民族归属也不是汉族。所以现在学者提出的“先羌”“古羌”一类的概念,实际是一些虚无的概念,从根本上要否认的是“古华夏”(先华夏)或“古汉”(先汉)的概念,造成汉族(华夏族)的源头不是古汉族(古华夏)的错误认识,结果就是汉族及其前身华夏族起源于东夷或西羌。

我的理解:华夏族群是上古东亚的主体族群,华夏族群有很多分支,这些分支逐渐演化成当今的诸个少数民族。或者说,大禹时期,夏羌并没有严格的族群界线,这就是近现代学者以语言的共性,提出汉藏语系的基础所在。

二、古夏与古羌

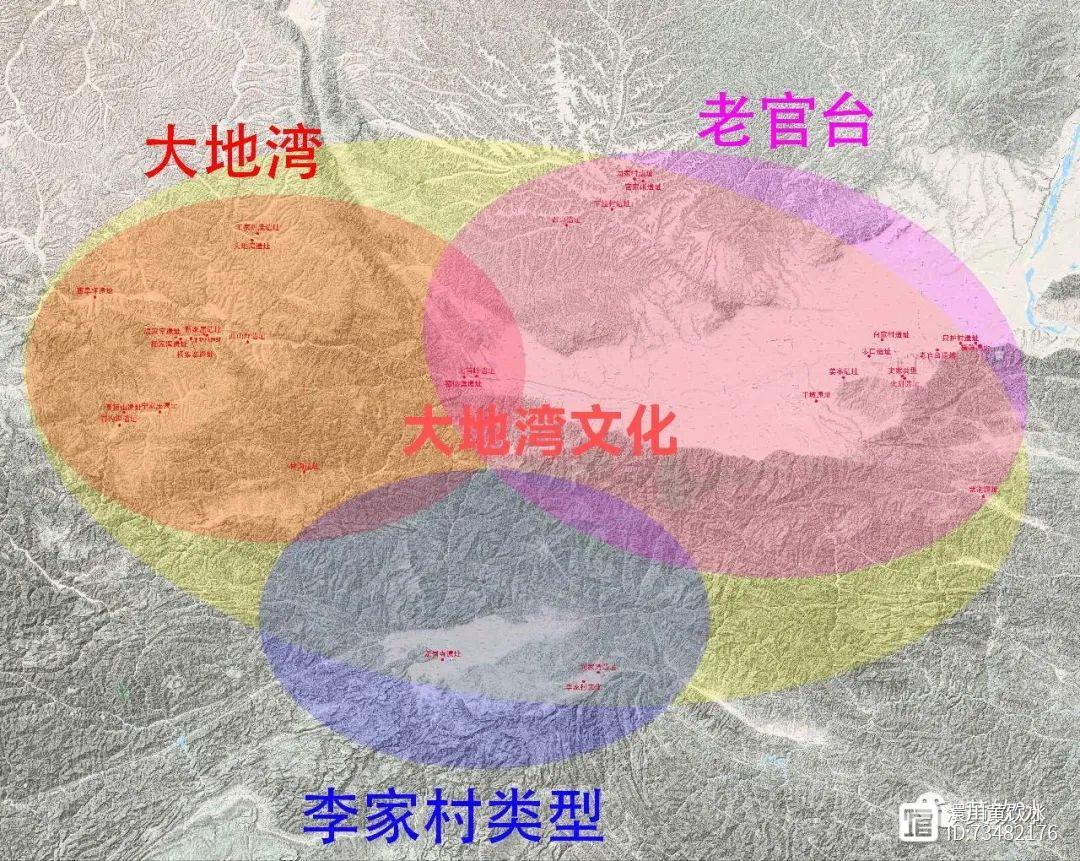

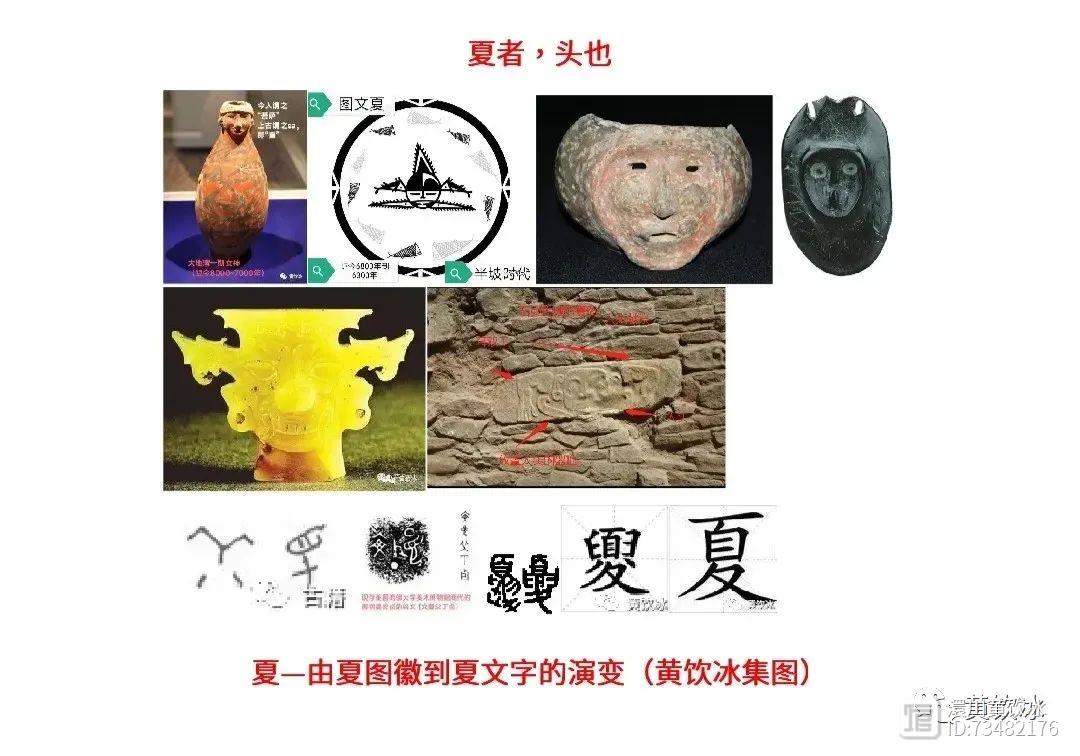

(一)大地湾文化和仰韶文化及马家窑文化和齐家文化,是古夏人文化,这个时期没有古羌,只有古夏

当然,这个结论是根据我的研究得出的结论,以前论述很多,这次就不再复述。

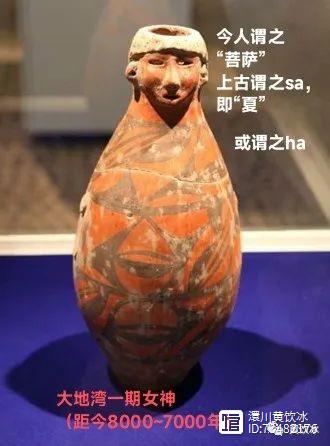

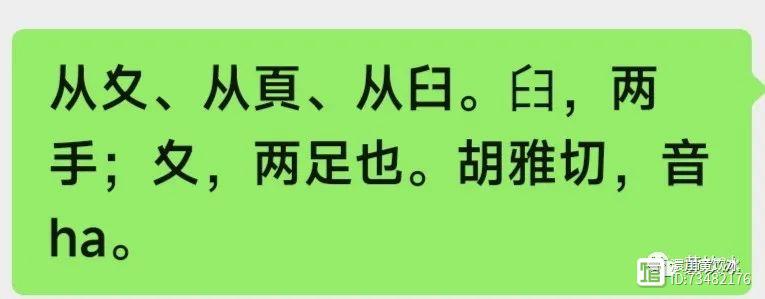

当然,这个偶像夏,也可能古人谓之“ha”。

将“夏”的解释中的“臼”置换成“耳双鱼”,就是“人面鱼纹图”的构图,所以我将“人面鱼纹图”解读为图文夏。

-夏

我对夏的解释,综合一起就是下图

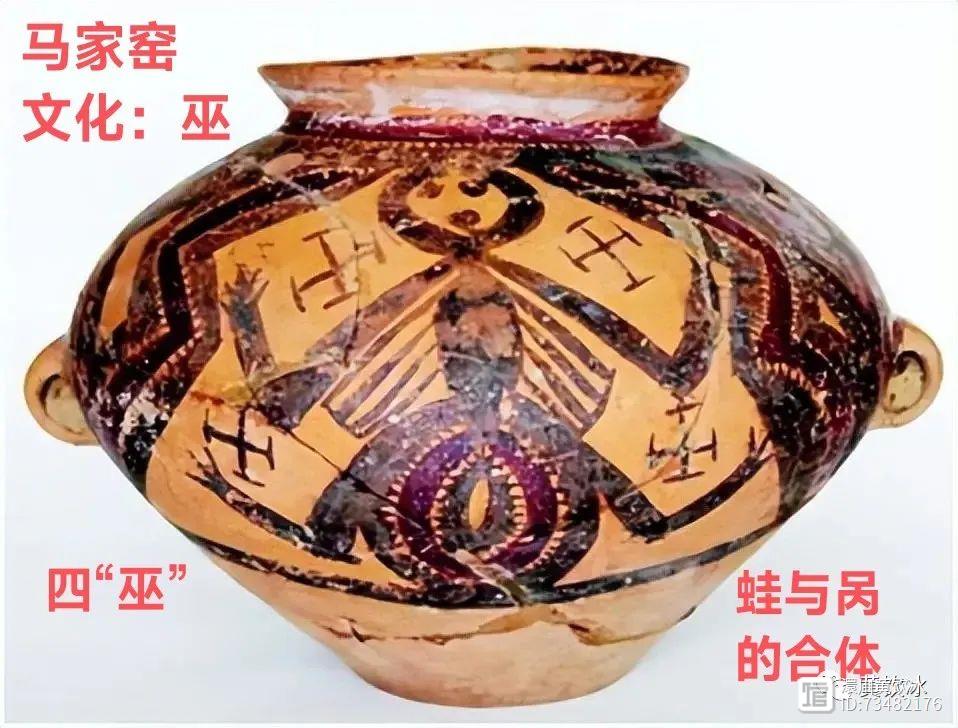

有不少学者,将马家窑文化解释成古羌文化。我认为这个解释是错误的。从考古来看,马家窑文化是仰韶文化庙底沟类型在元始前3300年西迁后形成的考古文化,当然马家窑文化有本土文化因素。

马家窑文化,典型的图案是下图:

我是以仰韶文化庙底沟类型为古夏王朝的。古夏王朝,是由以神农氏为宗主的半坡文化和以女娲太昊伏羲氏为宗主的凫山文化汇于豫西形成的。在古夏王朝,女娲氏以神农氏为夫婿(伏羲),所以号称神农伏羲氏。仰韶文化庙底沟类型就是古夏王朝文化在考古上的表现。

西部的齐家文化,是在元始前2500年,黄帝轩辕氏代神农氏为天子,设立东西大监鉴于万国的时候,由西大监(西少昊)昌意族群所创立。从考古上考察,齐家文化不属于古羌,而属于昌意节制的统属于黄帝华夏为天子的西夏文化。

(二)从现代语言学的研究看,整个汉藏语系在元始前4000年是同源族群,汉藏语系的分化大约发生在元始前3900年

汉代所谓的西羌,并不具体指羌族,而是对汉朝统治所不及的西域及河西走廊以南、兰州以西和西南的广大区域的族群的统称,也就是除了汉族(华夏族)之外的的其它汉藏语系族群的统称。

根据现代语言学研究的主流观点,现代的整个汉藏语系诸民族在元始前4000多年以前可能拥有共同的起源,而汉藏语系的分化则大约发生在元始前3900年以前,也就是说在此之前,并不存在古汉语和藏缅语族的各种语言,而只存在有当时并没有分化的古汉藏语。这个古汉藏语系,我认为就是古夏语,即雅言。

这也就进一步说明,包括华夏族、古羌人以及现代各个说藏缅语族语言的诸民族很是拥有共同祖先的,而这些共同的祖先出现分化大约发生在元始前3900年前。这个时期,正是上古历史进入氏国林立时期。

现代语言学的研究,只是反应了原始华夏族未分化前的一个方面。对于羌藏来讲,在距今1.8万年~1.28万年之间,也是末次冰期内的一个升温期,在这个升温期,已经适应于低温环境的北方燧皇族群,就有部分族群深入青藏,建立古象熊文明。在元始前3900年从元始华夏分出一支深入青藏的,后来形成吐蕃族群。吐蕃族群取代了古象熊文明,才形成乌斯藏,成为青藏地区的新统治者;古象熊越喜马拉雅山,到尼泊尔及印度。真正的羌,在汉代崛起于河湟地区,诸部沿青藏东缘南迁,形成今天川藏边的羌族。

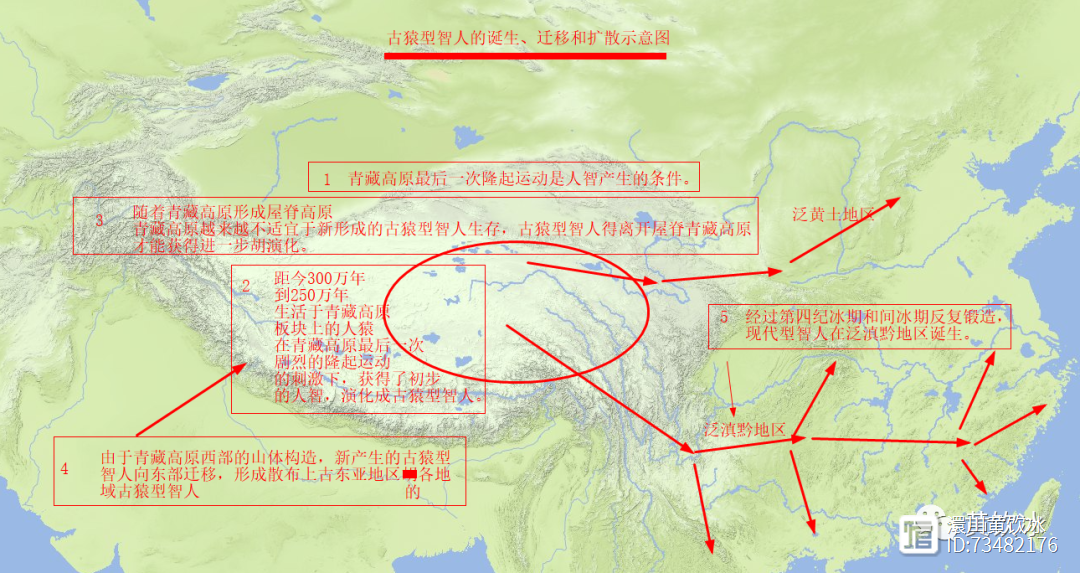

(三)西部在人类起源于与演化进程上处于重要的地位:冰期避难所

发两张图,以代论述:

大中华的地理边界

总结就是一句话:古猿型智人起源于古青藏,现代型智人起源于泛滇黔。

现代人的有效历史,是从新仙女木事件之后开始的,也就是从元始前9500年开始的。其文明发源期,可以追溯到元始前19000年,其文明起源的标志是陶制生活器与古栽培稻稻种的出现。

冰期,带来的是高纬度区、高寒地带万物凋零,人口消落。而人口和牲口对降温的适应,就是南迁,而水资源和动植物资源丰富,温度环境良好的泛滇黔地区,就成了冰期避难所。

三、古姜与古羌

(一)姜姓族别之与炎帝族群:炎帝族群是祁连山姜姓族的东迁支(炎姜),未离开祁连山的姜姓族则是姜姓族别支(古姜)

我的基本观点:先有姜姓族,后有羌种族。

我早说过,研究华夏族群起源,要还原三个被混为一体的上古人物:太昊与伏羲,神农与炎帝,凤姓少昊与黄帝系少昊;建立氏族国家和氏族统治的观点。中国上古历史就很好解析了。

姜姓族炎帝族群,是燧皇的后裔的一支。姜姓族的生活地在祁连山。在祁连山牧羊渔猎和种植的姜姓族中有连山氏,任炎帝职务,所以祁连山实际是“祭祀连山”,“祁”就是“祭祀”的意思。

在元始前3600年~3300年,姜姓族连山氏及其附属氏族东迁,进入到了秦晋高原上,进入刀耕火种时代,号称姜姓烈山氏,即炎帝烈山氏。姜姓炎帝族群,一直是向东迁徙,直到东海止步。姜姓炎帝的后裔,最后形成东海大姓,并形成多个氏国。如吕国就出了一个吕尚,就是姜太公。吕尚被西周封于东方齐国。炎帝姜姓族,可以称之为炎姜。

齐国之地,在夏代是逢国,开国祖逢伯陵是炎帝的孙子。在商代,是蒲姑氏国,蒲姑氏是炎帝的后裔。炎帝的后裔在胶东半岛有很多氏国,历经夏商,被齐国灭之。

所以,吕尚姜姓,但吕尚与羌族已经没有关联了。把吕尚的功绩归之于古羌是毫无道理的。古羌与炎帝族群也没有关系。这就是《后汉书.西羌传》说“西羌……姜姓之别也”。西羌与姜姓有关,是姜姓族的另外一支。

(二)姜姓别支是谁呢?是留守于故地祁连山的姜姓族,可以称之为古姜,以与炎姜相区别。

(三)被帝舜西迁三危山的三苗与祁连山古姜(姜姓别支),形成古羌。

四、三苗与古羌

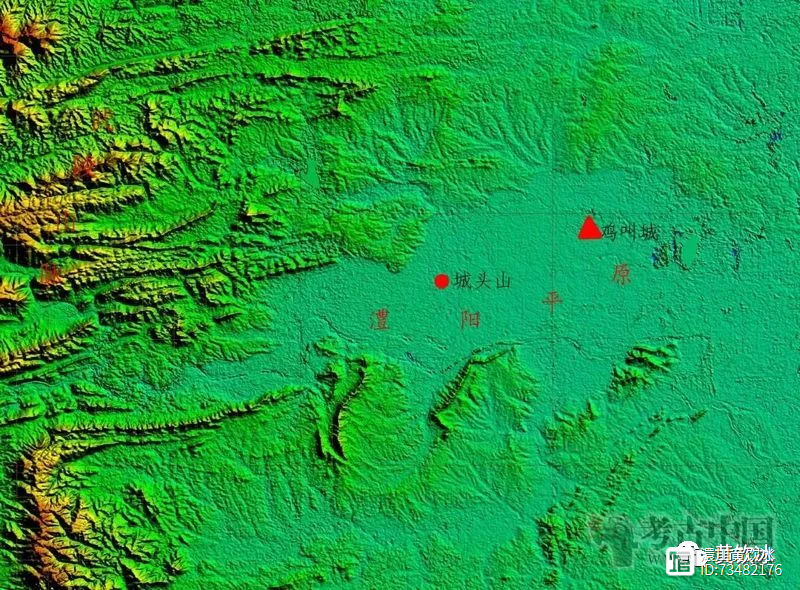

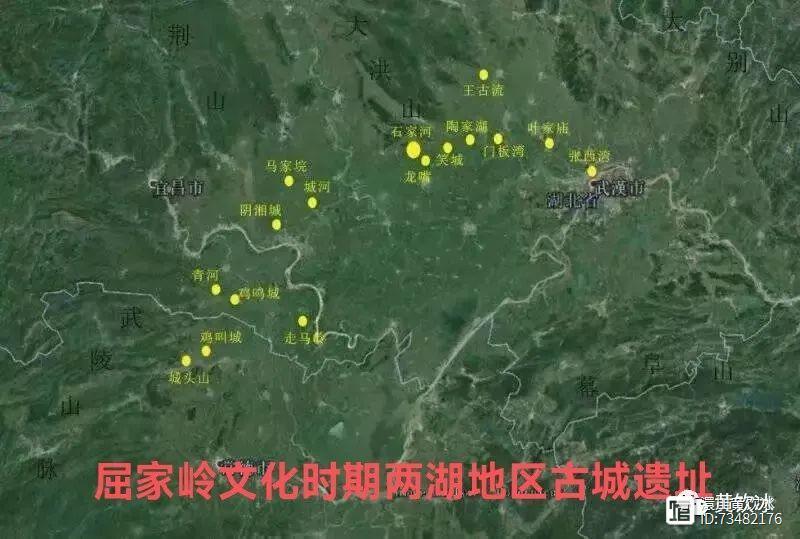

(一)三苗的根源在汤家岗文化~城头山文化

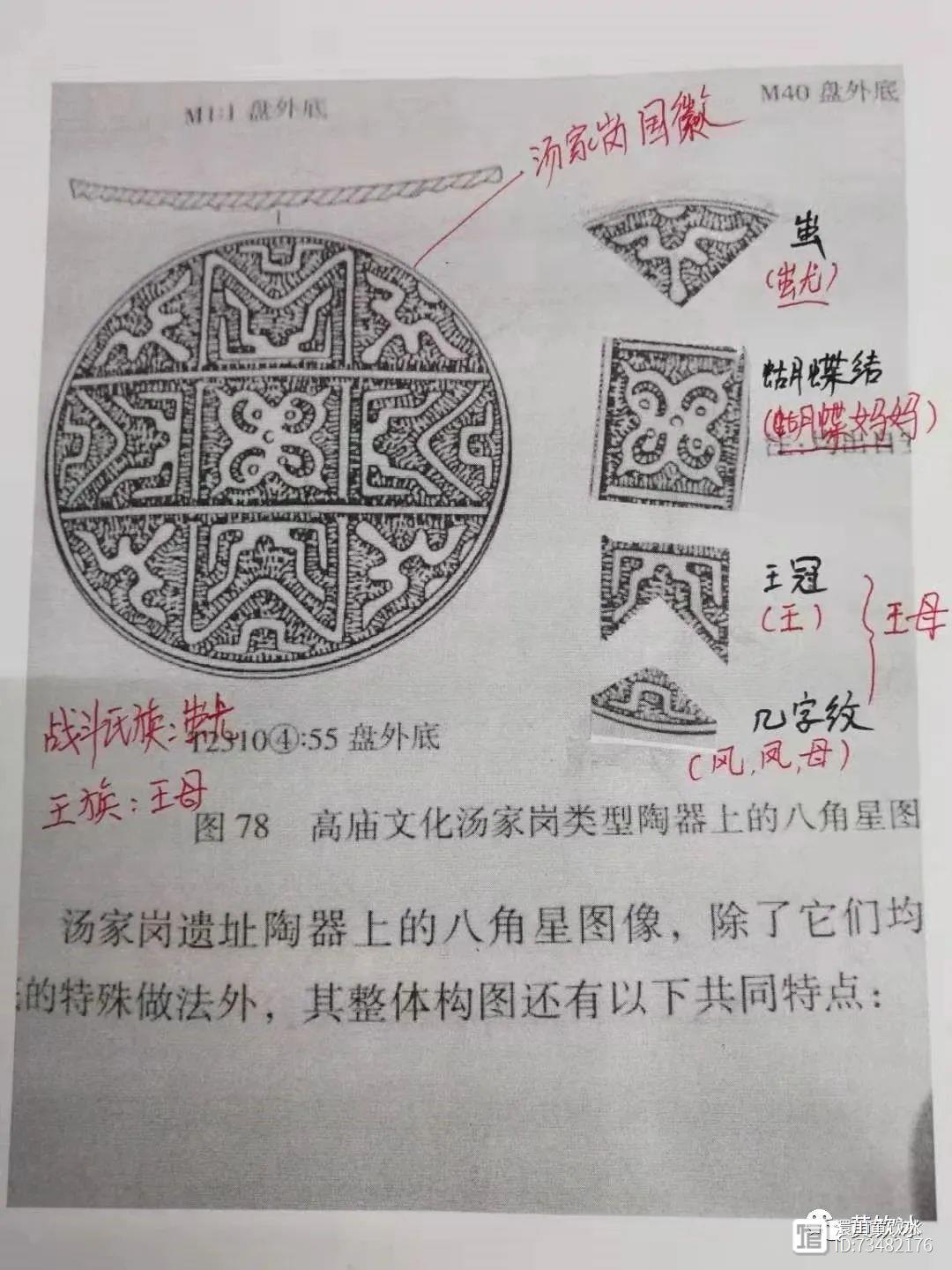

汤家岗文化是王母文化,这个解释我以前就论述了。王母的战斗氏族,就是蚩尤氏族。也就是说,汤家岗城国的帝君是王母,王君是蚩尤。蚩尤氏族的标志,就是蚩尤角。汤家岗文化的标志即是汤家岗文化八角星类型,就是八角四向类型,与高庙文化八角星类型不同。高庙文化八角星类型是八角八向八角星。在史前,汤家岗文化八角星类型传播相当广泛。大汶口文化、凌家滩文化、良渚文化八角星,都是汤家岗文化八角星类型。

(二)王母、神农与三苗

1、从汤家岗到城头山,活动于澧阳平原上的族群是王母族群。在王母时期,没有三苗。王母集团是王母蚩尤联合体。

2、王母与神农在江汉地区经历了一个对峙期。对峙期以王母归附于神农而结束。这个时期也没有三苗。

大约在元始前3600年~3300年,与女娲氏建立夫婿关系的神农族群,逐渐南迁,有豫南到鄂东北,他们最终抛弃了伏羲的外衣,以神农氏称号号令天下。由于神农氏的到来,在湖北形成了屈家岭文化,但是大富水以西直到澧阳平原,依然处于王母的统治下。在屈家岭文化时期,两湖地区城国林立,形成东王公西王母的对峙局面。

大约元始前3020年,自立为天子的神农氏与王母集团建立联盟,从形式上完成了两湖地区的统一。王母集团成为神农氏附庸,蚩尤氏族成为了神农氏的子氏族。这个时期也没有三苗。

3、大约元始前2800年~2600年,南归的神农氏摧毁了王母之都城头山,王母西迁,王母遗民成为神农子氏族,或者说成为神农天子的澧阳部族。

4、元始前2300年,西少昊被共工氏击溃,逃到石家河。石家河进入一城双主时期。西少昊整合神农诸部,形成西少昊神农联军,反攻霸九州的共工氏,助战颛顼与共工争帝。神农氏居陕州,设立焦城。

5、神农氏北上,夏后氏禹部留守石家河。夏后氏禹部缺乏对澧阳平原诸部的控制,洞庭湖周边形成三苗。三苗与夏后氏禹部争夺江汉地区,禹部被驱逐北逃,石家河被三苗控制。强大的三苗族群在两湖地区兴起。

(三)三苗与古羌

尧舜时期持续征伐三苗。帝舜迁三苗至三危。在河湟地区,三苗与古姜混居,形成古羌。

三苗是从有苗演化成三苗。其中加入两支,一支是黄帝的后裔驩兜,一支是帝尧之子丹朱。

五、蚩尤与苗族

(一)蚩尤部第一次居河济

元始前3000年,在形式上统一两地区的天子神农氏,以蚩尤氏为战斗先锋,进军北中原地区,收服古夏王国北部疆域(淮上,河南,关中,晋南,冀南,汶上),讲炎姜、姬黄、凤昊等融为一体,建立了以神农为天子的北中原天下体制。

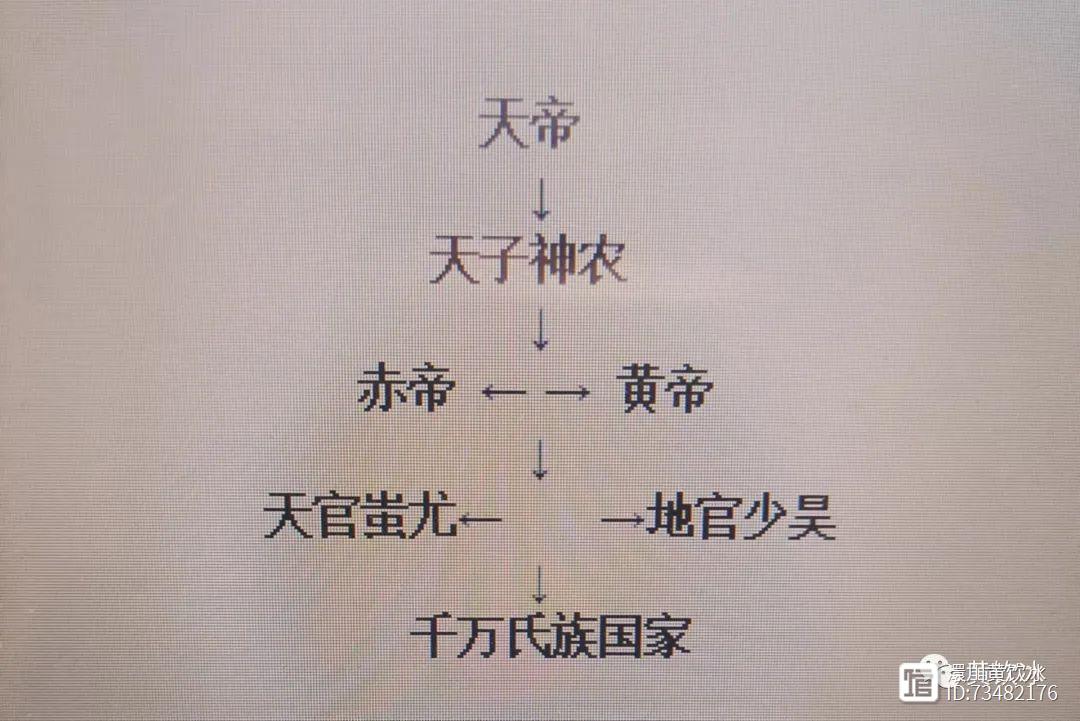

在元始前3000年~2800年,南中原和北中原,在神农天子的领导下,实现了联盟式的统一。北部的摄政是赤帝(炎帝),南部的摄政是王母。神农在陕州,炎帝在晋南,凤少昊在曲阜,黄帝在冀中,蚩尤在鲁西豫东北(后来的河济地区)。

北部经历了一次赤帝与黄帝的更迭。神农天子的分工,是炎帝摄政,黄帝辅弼;蚩尤天官,凤少昊地官。神农天子完成天地开设,将祭天大典委托给炎帝主办。炎帝为了打压蚩尤,把祭天大典委托给地官少昊。这个安排是不对的,因为祭天大典是天官蚩尤的职责。蚩尤与炎帝大打出手,完全无视天子神农的存在。蚩尤的战斗力很强 ,炎帝自然是不敌,求黄帝帮忙。这个时期的黄帝是天鼋氏。

天鼋氏。西周铭文结尾很多有这个铭徽。

黄帝和炎帝第一次合作,战胜蚩尤。将蚩尤氏族的当期首领蚩尤杀之于中冀。黄帝有政治头脑,完事后到天子神农处禀报结果,获得了天子神农的认可。经过这一战,黄帝成为摄政,并将蚩尤氏族纳入麾下,蚩尤氏族成为了黄帝子氏族,即蚩尤成为黄帝之子。蚩尤氏族仍然居河济。

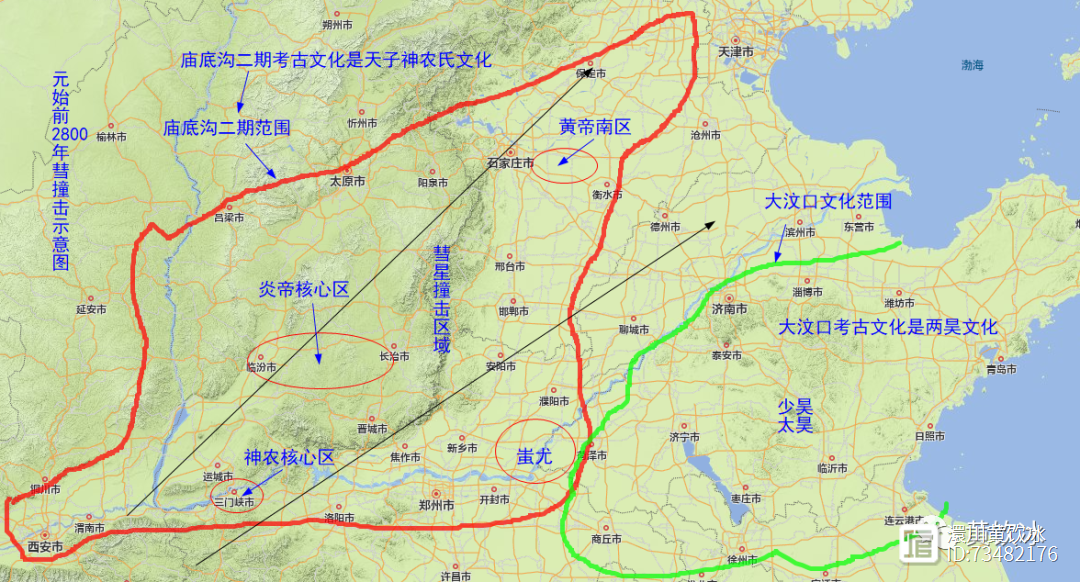

在元始前2800年,天降彗星撞击地球,撞击区域在豫北晋南之间延至冀中。引起洪灾和温度巨降。神农氏再次南归南中原居石家河古城。

这次天灾,在地表留下了明显的遗迹:在晋南砸出了解池(运城盐池);在冀南有无数坑,最大的坑是大陆泽;在冀中砸出了白洋淀。

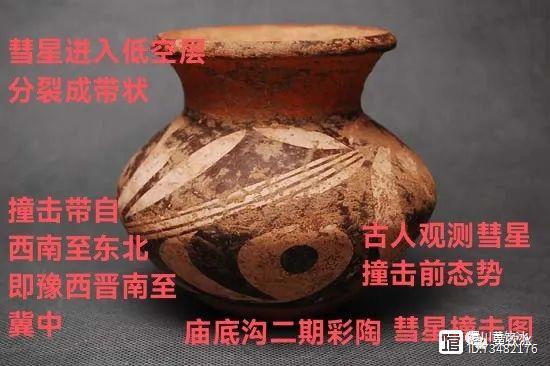

古人在庙底沟二期彩陶上也有记录:

天灾过后,大约元始前2800年后,黄帝炎帝都继续南下。黄帝进入山东海岱之间,炎帝到了开封陈留。南中原的神农氏灭了澧阳平原的王母集团,在实质上统一了两湖地区,王母集团成为神农氏的子氏族。王母西走,成为西王母。《史记.大宛列传》记载,汉代西王母似乎在条支以西。

经天灾,北中原局势发生反转。炎帝黄帝受天灾影响很大,蚩尤凤昊影响甚微。炎黄南下等于是逃难。炎帝避开河济的蚩尤到陈留,找到了新生存空间,但是不断受到蚩尤的骚扰。黄帝进入海岱,也不被凤昊接受,而且黄帝中的玄鸟氏被凤少昊兼并,黄帝失去了婚姻联盟,只好向鲁西豫东北迁徙,在河济地区又与蚩尤氏族发生矛盾,只得再南下到了嵩山以南的登封。

这个地方是古汝海。大禹开伊阙后汝海消失。

元始前2700年,黄帝在登封获得了大发展,以此为基地开启东征,其盟军当然有处于开封陈留的炎帝。黄帝驱逐了以曲阜为都的凤少昊,并在汶泗之间立国,都曲阜。失去了两昊结盟的蚩尤,这一次选择了逃跑。蚩尤回到了江汉,重归神农麾下。

在元始前2700年~2600年间,两昊集团势力得到恢复,驱逐了以曲阜为都的黄帝天鼋氏。黄帝天鼋氏退到新郑有熊氏国。禅让黄帝位与有熊氏。炎帝也遭牵连,逃回晋中南。炎帝因为控制了晋南盐池而富足。

(二)蚩尤部第二次居河济

元始前2600年,重新武装起来的蚩尤氏族,奉神农天子的命令,再次北上 ,与两昊结盟,驱逐了黄帝有熊氏。黄帝有熊氏逃到了涿鹿。这里是轩辕氏国。东北黄人有一支迁徙到阴山以南,与仰韶文化一支,在这里创造力老虎山文化,形成黄族轩辕氏。在这里,有熊氏禅让黄帝位与轩辕氏。

驱逐了有熊黄帝的蚩尤,重新恢复了神农天子对北中原的统治,蚩尤的中心依然处于河济,称号炎帝蚩尤氏。

(三)炎帝蚩尤与炎姜的矛盾

元始前2600年~,2500年间,炎姜处于晋中南,与炎帝蚩尤存在生活空间的纠纷。炎姜拥有盐池之利而再次强盛,拥有欺凌以蚩尤为首的中原诸氏族的实力。蚩尤与炎姜的矛盾不可避免地爆发。蚩尤进攻炎姜,成功控制晋南盐池。炎姜向北溃败,又引发了与黄帝轩辕氏的矛盾,爆发黄帝与炎姜的板泉之战。经过板泉之战,炎姜被纳入了黄帝体系。

(四)天子蚩尤

晋南这个地方,不仅有盐池,还有裸露的铜矿。拥有青铜冶炼技术的蚩尤氏坐拥盐金之利,进入历史最强期。炎帝蚩尤野心勃勃,自称天子蚩尤,完全把天子神农氏不放在眼中,这就注定了蚩尤的失败。因为在神农天子面前,蚩尤不过是个伪天子。

(五)黄帝尊神农而定天下,再诛杀蚩尤于解地

晋南的解地,实际是因为在次的肢解蚩尤而得名。《盐铁论》说“黄帝杀两昊蚩尤而为帝”,一般人理解不了这个史料。大约元始前2500年,黄帝轩辕氏以冀晋北为基地,打着神农天子的旗号,南下发起来了平定诸侯混战的统一战争。神农天子禅天子位与轩辕氏。轩辕氏以黄帝称号号令天下。

(六)蚩尤余部去向

蚩尤氏归附的一部被黄帝安置于邹屠之地。不归附的蚩尤氏,一部逃往大漠,一部逃往武陵山区。

逃往武陵山的一部,就是苗族的祖先。

三苗与苗族,没有传承关系。

这是近期抖音上经常出现的“苗王”和“苗圣”。“苗圣”头上就是蚩尤角。所以苗族不是三苗的后裔,而是河济蚩尤的后裔。

黄饮冰随笔20230712

老照片:二战时期苏联军队的生活,伙食不咋的,活动倒是很多

战争是残酷的,前线的苏军每天面临着生死存亡的时刻,虽然条件生活不咋的且艰苦,但人终究是人,只要有闲暇的时刻总会找出点乐子,每天认真对待每一顿的伙食,这总比整天担心自己丢到性命强,因此一些战场上的照片记录的苏军的日常生活,看看不一样的苏联士兵们。不太丰盛的饮食 历史研究室2023-07-29 14:47:230000

历史研究室2023-07-29 14:47:230000皇帝选妃挑到有夫之妇,可以退货吗?

皇帝选妃挑到有夫之妇,可以退货吗?自古以来,皇帝的女人不好当,没有较高的情商,是很难在宫中生存的。聪明的女人都会以退为进,而不是咄咄逼人地到处伸手。唐太宗李世民的文德皇后长孙氏就是能知进退的女人,所以才享有千古第一贤后的美誉。文德皇后是河南洛阳人,隋朝右骁卫将军长孙晟之女,唐朝宰相长孙无忌同母妹,史籍中并未记载她的名字,只知其小字观音婢。 老黄说史2024-03-03 17:08:520000

老黄说史2024-03-03 17:08:520000黑格尔称赞老子,为何却贬低孔子,背后原因值得深思

十八世纪,法国启蒙大师伏尔泰,阅读了孔子相关语录之后,对孔子高度评价,感慨“在道德上欧洲人应当成为中国人的徒弟。”受到伏尔泰的影响,黑格尔随后也阅读了孔子相关语录,但读后却不屑一顾,认为孔子只是谈论一些“常识道德”,在其他民族里也能找得到,不能让别人获得“任何特殊意义上的东西”,远比不上西塞罗留下的“政治义务论”,因此他认为“为了保持孔子的名声,假使他的书从来不曾有过翻译,那倒是更好的事。” 百家杂评2023-07-29 10:28:340000

百家杂评2023-07-29 10:28:3400005600红军被俘,无一存活,12年后彭总为手刃真凶,追击四千公里

在中国的革命年代,红军正面临着沉重的压力。他们正在进行着一场艰苦的反围剿战斗,但遗憾的是,他们在这场战斗中遭受了失败。红军的指挥官们意识到,他们需要转移自己的根据地,以便重新组织并寻找新的机会。他们决定向西北转移,并开辟一片新的据点。然而,在途中,他们遭遇了一支强大的马家军的袭击。 金华3032023-07-31 09:32:490000

金华3032023-07-31 09:32:490000