社会剧变下的小人物命运

王兆善

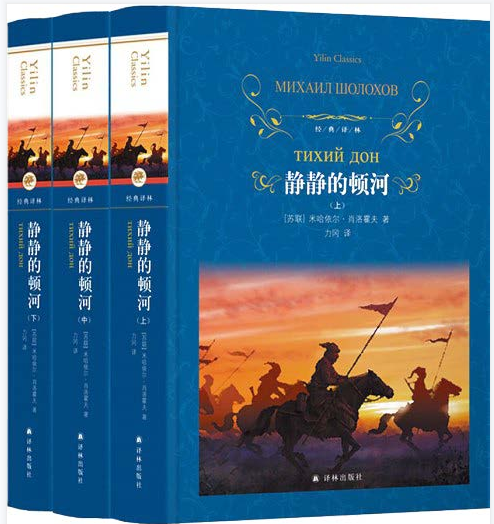

合上肖洛霍夫的《静静的顿河》最后一页,心情颇不平静,社会剧变下小人物的悲剧命运让我叹息不已。

1965年,《静静的顿河》荣获诺贝尔文学奖。作者深刻描述了从1910到1920年这前后十多年间顿河流域哥萨克人被改变的生活,涉及一战、十月革命、俄国内战等影响重大的历史事件,生动反映了葛里高利曲折坎坷的人生道路和充满迷茫痛苦的悲剧命运。

有人说,“时代的一粒灰,落在个人头上,就是一座山。”人,有时候很强大,可以逆天改命;而有时候又非常脆弱,能被时代的一粒灰无情压垮。所有的人生得失,其实都有因果关系。葛里高利及亲人的悲惨命运,既有个人性格和认知的局限,但更多的是时代洪流裹挟的结果。

小人物的悲情命运是全书的主线。哥哥彼特罗被小舅子米沙打死。父亲潘苔莱随暴动部队撤退途中病死。妻子娜塔莉亚采取自虐自戕的方式结束了生命,这也是作品中最令人同情的女主角。母亲伊莉妮奇娜因极度思念葛里高利郁闷而亡。嫂子妲丽娅溺亡于顿河之中。情人阿克西妮亚在逃亡途中,被红军流弹击中。女儿害白喉病死。其实,他们的死,是顿河哥萨克悲惨命运的缩影。

面对亲人的陆续离去,左冲右突的个人遭遇,葛里高利陷入极度痛苦迷茫之中。离开佛明匪帮,埋葬了情人后,他在草原上毫无目的地流浪了三天三夜,最后被一个逃兵收留。快到春天的时候,经历无数苦闷而痛苦的日子,他重新踏上归途,把步枪和子弹都抛进了顿河,在家门外抱起了儿子米沙特加。这片破败的家园和幸存的儿子,是小说主人公一生全部的希望和寄托。

这部鸿篇巨制,是记录社会变革与小人物命运的伟大史诗,对主人公生活经历及家庭作了细致生动的描绘,把顿河哥萨克村庄族人落魄悲情的状况做了全面展示。特别是细腻的景色描写与人的心理活动有机呼应,有力推动了情节的发展和人物命运的演变。让人对哥萨克的悲惨命运深表同情,也对葛里高利的左右摇摆有了一定程度的理解。

可以说,战争改变了一切,不仅播撒着仇恨的种子,也严重扭曲了人性。在无休止的外战驱敌、内战夺权,杀戮惨烈、血腥冷酷、艰难困苦的时代背景下,葛利高利正直善良、敢爱敢恨的性格和内在追求和平、厌恶战争的立场,注定了他的悲剧命运。

当然,葛里高利自身的偏见与局限,使他长期徘徊在人生的十字路口。他既难以融入红军,又难以融入白军,更难以在家庭立足(与妹夫米沙不合),以至走出的每一步都充满无奈和痛苦。这其实也是哥萨克军人作为沙俄鹰犬的悲剧性结局。

虽然这部作品反映的时代已经远去,但战争的硝烟依然没有散去。如今,在顿河流域这片肥沃的土地上,因地缘政治危机,本是同根同种的俄乌兄弟仍然在相互残杀,每天都有鲜活的生命被无情剥夺,这对每个家庭来说都是人间悲剧。在战争中,普通人的命运是何等多变而痛苦;维护和平,避免冲突、战争是多么的必要。

θ07岐伯传道:请遂言之也。《上经》曰:夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以长久。此之谓也。

黄帝言恳意切地向岐伯求道,岐伯遂言向黄帝传道。先附录原文如下:岐伯曰:请遂言之也。《上经》曰:夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以长久。此之谓也。——《黄帝内经·素问·气交变大论》一、岐伯曰:请遂言之也。“请”,谦恭副词,表示一种恭敬的态度,非请求之义,可理解为“让我……”。 黄帝内经参详2024-02-16 08:05:560000

黄帝内经参详2024-02-16 08:05:560000如何提高自己分析问题能力和思路?

你好,遇到事情找不到方法,不会深入分析问题,分析问题也缺少逻辑方法,特别是做了管理之后,有上台讲话发言,一些书面文案的表达,发现分析问题的思维越来越重要,有什么办法提升吗?提升分析能力,也可以学会使用分析工具开始。今天我和你一起来训练下这个故障树分析法,也能帮助你提升逻辑思维能力。 蓝天高山大海2023-07-31 12:26:380000

蓝天高山大海2023-07-31 12:26:380000郭婉莹难产之夜,丈夫与寡妇风流,出院后她体面登门:我接你回家

如果在婚姻中发现另一半背叛自己,你是否会选择原谅,和他重新开始?退一步来说,你还能心无芥蒂与他继续一起经营婚姻吗?别人我不知道,但是郭婉莹选择了原谅,而她恰恰是最有资本可以不选择原谅的那一类人。她是民国年初的大家闺秀,也是老上海永安百货公司创始人最疼爱的四女儿。如果名媛的世界也分等级,那么从小就“生在罗马”的郭婉莹无疑就是金字塔顶尖最耀眼的宠儿。 晓读夜话2023-07-30 09:58:590000

晓读夜话2023-07-30 09:58:590000那些大师们的读书建议,值得收藏

《风筝》中的认知层级分九层,你在哪一层?真正决定你人生高度的,是你的心理韧性你的面相,暴露了你的生活质量朱熹、顾炎武、曾国藩、梁启超、胡适作者:骡子王乐(富书签约作者),转载请加微信fushunamei北宋书法家黄山谷说:“一日不读书,尘生其中;两日不读书,言语乏味;三日不读书,面目可憎。”在这个信息爆炸的时代,尽管信息是如此的庞杂,但人们沉浸在读书中的时光却越来越少。 富书2023-07-29 12:41:050000

富书2023-07-29 12:41:050000